伏几案而书(订补稿) ,对于想了解历史故事的朋友们来说,伏几案而书(订补稿)是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:伏几案而书(订补稿)

(中央研究院历史语言研究所)

中国古代桌椅出现以前,在竹木简或纸张上书写,曾经採取怎样的书写姿势?最近成为热门的话题。除了马怡、何炎泉,[1]日本学者马场基也从日本木简和纸的书写,结合日本的绘卷资料,作了有启发性的讨论。[2]我过去也曾表示过一些意见,[3]现在打算将近日思考到的,再略説一二,求教于今贤。

诚如马怡、何炎泉指出,迄今在唐代以前图像资料里能见到的书写姿势,几乎都是坐或站,一手持笔,一手持简或纸,完全不见伏案或伏几而书的例子。何炎泉更积极从早期书法名家作品上的「节笔」现象去论证他们是先摺纸而后手持纸笔而书。[4]另一位当代书法家孙晓云从自身的书法实践出发,也斩钉截铁地说:「王羲之绝不是在几或桌子上书写。」[5]

古代文献中对书写姿势的描述其实极少;即使有,如何理解,也有分歧。例如我曾在《盐铁论•取下》找到贤良说的一句话:「东嚮伏几,振笔如调文者」。如何理解这句话?是书写者东向坐于几前,持笔俯身就几案书写吗? 既曰伏几,似乎应是藉几为书写的依托。马怡在电邮中表示异议。她指出古代的几或者太窄,或者太矮,并不适于书写,又「东嚮伏几」和「振笔调文」分指两事,伏几和振笔无关,因此这两句并不是说在几上书写。古代的几案不论从出土实物或古代画像资料来看,的确不高,席地伏身而书,确实不如后世就桌椅而书写来得舒服方便。因此,我受到前贤的影响,一度认为几案或不用于书写。

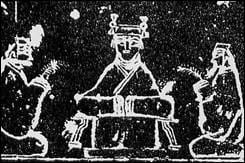

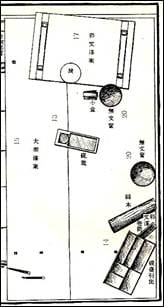

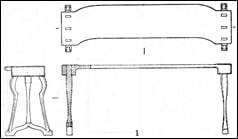

近日日本马场基教授发表论文,指出日本木简主要用于简纸并用的公元八世纪,那时已有桌子,但日本人可能受到中国习惯的影响,多捨桌子不用,坐着一手执笔,一手持简或纸而书写(图1-2)。他分析所能见到的日本绘卷或画典,发现「执纸书写」的画面「压倒性地多」;「在桌上书写」是例外,仅见于抄写佛经或公文书,须工工整整书写时才用桌子(图3)。但他进一步考虑到用简或纸,在双手一无承托和以桌子为依托,不同情况下书写的难度,却认为日本在七世纪后半期以后,书写姿势应该是「执纸书写」和「在桌上书写」两种并存。

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图1日本绘卷中的坐姿书写图 2吉安通沟四神冢壁画以上取自马场基文

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图3法然上人读经抄经局部採自网路http://taraom.pixnet.net/blog/post/96490849

伏几案而书(订补稿)

图3.1 善惠上人绘卷一第四段局部兵库净桥寺

採自《法然と亲鸾》(东京: 东京国立博物馆,2011)

一.阮籍和王羲之书案的故事及其它

马场教授的结论刺激了我去作进一步的思考: 唐代以前华夏之人真的都像图像资料所示,只是坐或站着一手执笔,一手持简而书吗? 真的没有伏身几案或其它书写的姿势? 没有为书写而製较高的几或案吗? 战国至两汉出土的帛书不少,手持帛,一无依托,又是如何书写?这些问题迫使我继续留心可能有用的材料。不久前看到《晋书•阮籍传》有一段劝进司马昭加九锡的故事:

会帝(按:指司马昭)让九锡,公卿将劝进,使籍为其辞。籍沈醉忘作。临诣府,使取之,见籍方据案醉眠。使者以告,籍便书案,使写之,无所改窜,辞甚清壮,为时所重。[6]

阮籍有文才,大家都熟悉,但他的劝进文是醉中写在案上,由来催取的使者据案上所书抄录,这一细节容易为人所忽略。

阮籍直接写在案上,无疑是醉中将案当成了简或纸。由此可以推想此案应不会是那类可托举在手,用以进呈名刺或进奉食物的小案。因为这篇「为时所重」的劝进文凡三百八十三字,颇为完整地保留在《晋书•文帝纪》和《文选》今本卷四十。阮籍书写的字体大小已无从得知,但醉中能写的字大概不会像通常书简那么小;他所写的案面,无论如何应有足以容下近四百字的大小。其次,他既书于案,案低矮,肯定要伏身案前,不是端坐,也不是一手持简或纸。过去的学者如孙机、扬之水和马怡,都认为案仅供放置或承托书籍或文书,不用于书写,也都没徵引《阮籍传》这段材料。[7]我猜测他们不用的一个考虑可能是阮籍于案上写字,是醉后的特殊情况,不是一般常态,因此不能据此论定案供书写之用。

然而,无独有偶,东晋王羲之也曾在几案上写字。南朝宋泰始年间的虞龢在《论书表》中说:

又羲之性好鹅。山阴昙

伏几案而书(订补稿)(一作酿)村有一道士,养好鹅十余,王…乃告求市易,道士不与,百方譬说不能得。道士乃言性好道,久欲写河上公《老子》,缣素早办,而无人能书,府君若能自屈,书《道》、《德》经各两章,便合群以奉。羲之便住半日,为写毕,笼鹅而归。又尝诣一门生家,设佳馔供亿甚盛。感之,欲以书相报,见有一新棐床(一作材)几,至滑净,乃书之,草、正相半。门生送王归郡,还家,其父已刮尽。生失书,惊懊累日。[8]

这两个故事又见于《晋书•王羲之传》,仅文辞小异。[9]王羲之在香木几或床几上写字,又在缣素上写《道德经》。不论这两个故事是真是假,令人好奇的是他以什么姿势将五千言写在缣素之上?又以什么姿势在几上写字?写于缣帛和在简、纸上写,有无姿势和工具上的不同?山阴道士备下的缣素是何模样,不得而知,但长沙马王堆汉墓出土的帛书甲、乙本《老子》和其它典籍,帛宽二十四至四十八,最长至一九二公分,[10]这是否能以端坐,无所凭依,一手执笔,一手握绢帛或缣素的姿势书写? 王羲之自知书法值钱,为报美食之恩,才刻意在几或床几上写字。或因醉,或因刻意,阮籍和王羲之异于平常的书写故事有了特殊趣味和戏剧性,才被记载了下来。换言之,较平常的书写方式反而会被认为不值得记述,没人去记,也就难以留下痕迹。

因少痕迹,东汉高君孟的故事就显得珍贵。桓谭《新论》提到:「高君孟颇知律令,尝自伏写书。着作郎署哀其老,欲代之。不肯,云:『我躬自写,乃当十遍读。』」[11]古代几案低矮,要在其上书写,即便席地,也不能不俯身,因此才说「伏写」。高君孟没有醉,也不以字卖钱,只是一位年老的着作郎。不赞成古代有伏几案而书的人会说,高君孟因年老才俯身就几案,也是特例,不代表常态。但这个故事最少应该可以证明:

第一,《盐铁论》说的「伏几」不是孤证。[12]如果《盐铁论》的「伏几振笔」在理解上尚存争议,高君孟故事中的「伏写」,语意应属明确,难有它解。

第二,正因为高君孟年老力衰而採取「伏写」之姿,这恰恰可以证明伏身几案而写应比端坐,手执笔、简或纸,一无依托要省力。果如此,可否推想: 假如不是书法家,而是一般百姓、书手或终日与文书为伍的刀笔吏,依人情之常,是不是会採取较为省力的书写姿势? 《盐铁论》和《新论》提到伏几或伏写的人都是吏,这意味着一般的吏和书法家不必然採取同样的书写姿势。

即使以书法名家而论,魏晋以后纸张已普遍,书画大兴。凡书法名家如蔡邕、王羲之、王献之几无不兼善书画。古今书画大家也几无不强调书、画用笔之法相同。[13]绘画多用纸或素面缣帛,要说书写不用几案,绘画才用,则所谓「书画用笔同法」岂不难以想像?如果说连在缣帛上绘画也不用几案,岂不更不可思议?顾恺之《魏晋胜流画讚》曾提到自己如何作画:[14]

凡吾所造诸画,素幅皆广二尺三寸。其素丝邪者不可用,久而还正则仪容失。以素摹素,当正掩二素,任其自正而下镇,使莫动其正。

顾恺之的话见于唐代张彦远的《历代名画记》。张彦远家世收藏,曾读过很多今已失传,当时还存在与书画有关的前朝着作。《魏晋胜流画讚》即为其一。其可靠性,从无疑者。顾恺之作画所用素面缣帛之类,广达二尺三寸,也就是约五十三、四公分,这比一般全幅的帛略宽,[15]手执全幅的缣帛,一无依托地作画,是否可能?更值得注意的是他提到描摹画作,是将两方缣帛相叠,任缣帛之面自然平整后,再以镇压住,以免移动失真。他特别提到镇。使用镇可以说是在几案等平面家俱上书写或绘画的铁证。有人认为古代或将缣帛裱褙于壁,[16]也有人认为是先将缣素上胶并用工具绷紧,[17]再书写作画。裱褙于壁和绷紧都有可能,唯如此,都不可能用到镇。

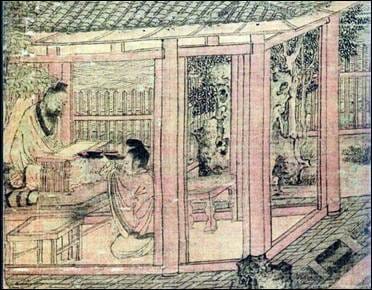

描摹图画,为求不走样,固然要以镇固定相叠的缣帛;缣帛之丝有经有纬,不易平整,即便不描摹,仅在其上写字或作画,同样须要先用镇压住缣素边角,令其稍平且不易滑动而后落笔。缣帛之用由来久矣,自战国以降,金、玉、铜、铁之镇出土很多,镇多用以镇席,[18]据顾恺之所说,无疑也曾用以镇帛、纸。他说「凡吾所造诸画」云云,可见他除非是画壁画,凡以缣素作画即用到镇,并不限于描摹时才用。无论如何,镇以重量压物,只能用在席、榻、枰、几、案或桌等具有平面的家俱上。宋代着名的「十八学士图」即曾明确展现了在桌上书写,利用镇尺压住纸的两端而后落笔(图4)。[19]顾恺之在画赞中只提到镇,不及几案,其实等于说了他在什么样的家俱上用笔。

伏几案而书(订补稿)

图4宋 十八学士图局部 台北故宫博物院藏

不说绘画,单说写字。汉晋时人写字除了用简牍或稍后的纸,常用缣帛。南朝宋齐间的王僧虔曾有《论书》谓东汉大书家蔡邕「用非流纨体素,不妄下笔」[20]前引虞龢《论书表》曾罗列刘宋秘藏前世书迹:「锺繇纸书六百九十七字,张芝缣素及纸书四千八百廿五字,…张昶缣素及纸书四千七十字,毛宏八分缣素书四千五百八十八字,索靖纸书五千七百五十五字,锺会书五纸四百六十五字」。[21]又谓自己的从祖中书令王珉「有四匹素,自朝操笔,至暮便竟,首尾如一,又无误字。」[22]虞龢提到汉魏晋书法名家所书,非纸即缣素,无一竹木简牍;即便古纸较厚,可执于手,甚至先摺纸使硬挺而后书写;[23]缣素薄软,恐难以不藉几案舖展而后下笔,尤其是写较大的字或画较大幅的画,势必在平面家俱或在墙壁等平面上悬挂,甚至裱褙,才可能放手挥毫。[24]

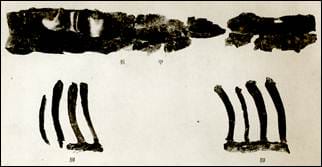

长期以来有一种看法认为古纸较厚,事实上最迟自西晋以后薄如蚕翼的纸张已经出现而且用于书写。二○○二年在甘肃玉门花海毕家滩发现十六国时期墓群,其中二十四号墓的棺板上糊有原抄写着「晋律注」的薄纸。糊纸是为了密封棺板的缝隙,由于纸太薄,有些地方还看得出糊了不止一层,造成双层字迹和部分字迹叠压的现象(图5)。[25]这些纸因薄,棺板乾裂,无法揭取,至今不知确实的厚度,但可以确言绝不是有什么硬度可言的厚纸。在这样的纸上,抄写者顺着乌丝栏界,工工整整地抄写上律文,有些地方甚至有双行夹注。这不能不使我连想到东汉那位颇知律令的高君孟,年老却伏写律令的身影。即使年轻,又有谁能一手执这般薄纸,站或坐着一无依托,工整地书写「五万二千卌言」(见图4文字内容)? 抄写数万言的律注,不在几案上,成吗?

伏几案而书(订补稿)

图5玉门花海毕家滩诸侯律注局部 甘肃考古所王辉先生提供

且不说缣素和纸,回到秦汉曹魏时代最常用的竹木简。古代经常连言图书,或书中有图,或图中有文。这样兼存的图文可出现在缣帛之上(例如长沙子弹库楚帛书),也见于木板(例如天水放马滩秦地图),甚至出现在连缀的竹木简上。如果稍稍观察例如湖北荆州周家台三十号秦墓出土,由二十六简构成的日书图(图6.1),[26]北京大学藏由七简构成的西汉占产子图(图6.2)以及由十简构成的日廷图(图6.3),[27]不难发现绘製的方法都是先将竹或木简紧密地并排在一起,再在其上以墨或朱砂绘出跨越多简的线条并书写文字。书画已就,才行编联。这些线条虽平直或弯曲,却大致

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图6.1周家台30号秦墓出土日书图图 6.2北大藏简占产子图图 6.3北大藏简日廷图

平滑而连续,应是绘于尚未编联,各简紧密并排无缝隙的状态下。如果先编联,简与简间必有缝隙,跨简的线条和字划不免断续和不够平滑。这一观察假使不误,则可断言这些线条和文字不可能是在一手持单或编简,一手执笔,全无依托的状态下绘製和书写,而必然是先并列平舖竹木简在地、席或几案上才有可能。地面、席或几案三者相较,自然是以平舖在几案上较为合理。几案虽不高,伏身于几案上绘图写字,总比伏身于席或地面要舒服省力些。

如果综合评估以上这些用缣帛书画、使用镇的记述、马王堆汉墓出土的帛书和帛画、周家台和北大藏的竹木图文简以及《盐铁论•取下》贤良所说,似乎就不能不考虑几案和书写之间常态性的关係。贤良在辩论盐铁时,痛批在上者不仁,不知在下者的痛苦,因而说「东嚮伏几,振笔如调文者,不知木索之急,箠楚之痛者也」。原文作「伏」几,不是「凭」或「扶」几,「伏几」应指俯身于几前。这里的「几」字也不宜看死,不能以为仅指供凭依的窄几,也有可能泛指用以书写的几案。所谓「振笔如调文者」,是指那些陷民于水火的刀笔吏或狱吏。他们玩弄文辞(「调文」),[28]即足以使百姓繫狱,甚至遭受笞打。这如同《汉书•刑法志》所说「姦吏因缘为市,所欲活则傅生议,所欲陷则予死比」。这些吏在哪儿玩弄文辞呢? 据上下文,在几案上「振笔」应较顺理成章。振笔几案固可陷百姓于水火,也可济生民于百世。东汉仲长统《昌言》说:「运筹于几案之前,而所制者乃百代之后」。[29]运筹于几案而后所制者,不是影响民生的典制或文书,又是什么呢?

由于几案和运筹、定策、为文作书关係密切,到魏晋南北朝时,几案已变成一切文书和行政工作的同义词,魏晋南北朝文献中常说某人「有几案才」、「堪为几案之吏」或「兼长几案」;[30]如不屑于某人,则说:「一介刀笔小人,正堪为几案之吏」,[31]「彼刀笔之吏,岂生而察刻哉? 起于几案之下,长于官曹之间」,[32]几案和刀笔吏的工作关係密切,因而也有某某人「性好吏职,锐意文案」,[33]「文案盈机,远近书记日有数千,终日不倦」[34]这样的说法。

在这样的脉络下,如果将几案仅仅看成是文书或放置文书的家俱,而不是处理文书,明显不合适。如果是处理文书,就不能不展读、抄写和批示。由于抄写和批示,濡墨染翰,时日一久,几案不免为墨所沾污。南朝齐建元时,有位「手不释卷」的光禄大夫王逡之「率素,衣裳不澣,几案尘黑。」[35]他的几案日久不清理,不但蒙尘,还污黑;如几案仅放置书籍或文书,不在其上书写,怎会污黑?由于置简、帛或纸于几案上,坐于其前,或阅读,或俯身书写太过平常,一般不会特别去记述。今人要追索古代平常生活的样态,有时不得不求之于「几案尘黑」这样的蛛丝马迹。

总之,几案或书案不仅用于承托和放置,也用于书写。王利器《颜氏家训集解•风操》于「几案盈积」注引吴承仕曰:「今名官中文件簿籍为案卷,或曰案件,或曰档案,亦有单称为案者,盖文书、计帐,皆就几案上作之,后遂以几案为文件之称。」[36]这个说法,可从。

二.汉代画像中的几案

汉魏以前的几案诚如马怡指出,多半窄小或低矮,是否合适于书写,确实容易令人起疑。然而在四川出土的汉代画像砖上,可见画中右侧低矮的几案上放置着简册和笔,唯笔不太能确认(图7)。画中左侧较小的几案右旁,则放着明确无误的砚和墨。如果几案仅供承托典籍或文书,为何其旁会放置书写才会用到的墨、砚,甚至笔? 不能不令人好奇画像中的低矮几案,是否也可用于书写?

伏几案而书(订补稿)

图7作者2005摄于四川成都

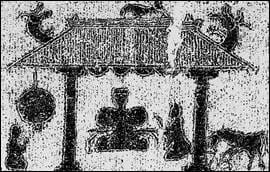

大家都知道古代绘画中的人物和器物、建筑等之间的比例,并不準确,万万不能看死。但有没有画得高或大一些,看起来较便于书写的几案呢?这可以内蒙古和林格尔小板申壁画墓所见的官府诸曹画像为例(图8-11)。[37]壁画中各曹之吏对坐在一「T」或「工」字形器物的两侧。这一器物为何?向无解说。私意以为很可能就是《盐铁论》所说供振笔书写的几案。汉代画匠拙于透视,不善利用平面表现三维立体的物件。他们也不很在意画面各物件之间的大小比例,往往夸大意欲突显的主体,而缩小其他。[38]和林格尔小板申壁画墓的画工或许为了要描绘诸曹的官吏(画中有明确榜题「金曹」、「辞曹」、「尉曹」、「左仓曹」、「右仓曹」、「左贼曹」…),才刻意放大了他们刀笔生涯中不可少的几案。这些几案的高度被夸大到几乎和坐在两侧曹吏的头部等齐。

伏几案而书(订补稿)

图8和林格尔小板申壁画墓前室南壁甬道门东侧壁画局部

伏几案而书(订补稿)

图9前室南壁甬道门东侧壁画局部

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图10前室东壁甬道门南侧壁画局部图 11前图局部放大

要理解以上和林格尔小板申墓壁画诸曹吏间的几案,还有两点须要进一步说明: 第一,几、案形制原本有别,这从战国楚墓出土的漆木几和漆木案看得非常清楚;但汉代以及汉代以后二者虽都继续存在,界限却已趋于模糊。《说文》木部说:「案,几属」。在许慎的认识里,案属几之类,并非两类不同的东西。[39]几案之别仅在形制-几身较窄,几面两头有时翘高,案较宽,案面平坦,功能则有混同之势。因此文献或连言几案(如《昌言》、《颜氏家训》),称承放典籍和文书的为书几或书案。[40]河南安阳曹操墓出土很多刻有陪葬品名称和数量的石牌,其中有一方牌铭曰:「书案一」(图12)。[41]

可见在众多几案中,确实有特定功能的书案。东汉乐安相李尤曾有《书案铭》云:「居则致乐,承颜接宾;承卷奏记,通达谒刺;尊上答下,道合仁义。」[42]他的话明白说出书案的三种功能:

(1)可以「承颜接宾」,因此在汉墓或祠堂画像中经常见到墓主以凭几或案的姿态

接见来谒者。过去一般都将汉画「谒见图」中主人翁所凭依的说成是几;据李尤《书案铭》,无疑也可以是书案。

(2)可以「承卷奏记、谒刺」。奏、记是文书,谒刺相当于今天的名片。因此有学者认为山东沂南北寨汉墓所见的几案上,即放置着三件内盛文件,外有封泥匣的箧、函或箱(图13.1及局部(一));[43]有趣的是同一墓画像中类似大小高矮宽窄的几案也用于承置食器和鞋履(图13.1局部(二)-13.2)。[44]可见有些几案或有特定用途,有些则可通用。如前文所说,汉世几案的形制和功能不宜看死。

(3)可以「尊上答下」。何谓尊上答下? 书案本身仅为器物,自然不可能尊上答下,而是利用书案的人因某些活动而尊上答下。最可能的活动就是官吏在书案上撰写上行、平行或下行文书,例如《书案铭》中提到的「奏」属上行,「记」用于平行或下行,不论上下或平行,理想上凡所书写必须合乎仁义。汉代官吏喜欢在常用的器物上作箴写铭,时时提醒自己对上对下,一言一行,都要合乎仁义道德,也就是「道合仁义」。

此外,南朝梁简文帝也曾作《书案铭》。其前十句描写书案之美,接着八句叙述

书案之用说:「敬客礼贤,恭思俨束,披古通今,察姦理俗,仁义可安,忠贞自

烛。鑒矣勒铭,知微敬勗。」[45]这几句的旨意与李尤铭几乎一致。「敬客礼贤」

即「承颜接宾」;「披古通今」或仅指阅读典籍,「察姦理俗」和「尊上答下」则

一样,处理行政庶务势必阅读相关文书,且不能不动笔墨。总之,书案在汉至南

北朝人眼中,无疑具有多方面功能,不仅仅供放置或承托奏、记、谒刺等等。

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图12图13.1 13.1 局部(一)

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

13.1 局部(二) 图13.2

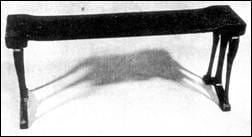

再来看一看汉画中的几案。前引四川画像砖上的案特别低矮,和林格尔墓壁画中那些几案则几与两侧坐姿曹吏的头部等高,又无疑夸大了高度。唯从山东沂南北寨汉墓石刻画像上几案的曲足和案面比例看,这些几案高度或较近于实际(图13.1-2)。实际常用的几案或高或矮,矮的仅高数公分至十余公分;高的可至三十公分上下。三十公分上下的几案常见于汉代墓主画像。画像中的墓主凭几或案而坐,几案高度约在坐姿墓主的腰腹之际。如坐在这样高度的几案后,双腿即可跪或盘在案面之下,手肘可悬或俯身枕腕于案上,大致还算适合于书写。较清楚的例证见于洛阳新安铁塔山东汉墓壁画。画工为了较清楚地呈现墓主,将通常应置于人物前方或侧面供依凭的几或案,画到人物的后方,而仅露出左右侧的几案面和几案足,其高度约在画中坐姿人物的腰腹(图14)。

表现类似高度的几案常常见于今天山东地区出土的汉代画像石(图15-19),实物则见于1934-35年刊布的朝鲜平壤出土,汉代乐浪郡太守掾王光墓和南井里彩箧冢(图20-22)。王光墓出土的几案共八件,七件被称为案,高皆仅十余公分,另一件称为曲足漆几,长约114公分,宽17,高约26.3公分;[46]彩箧冢墓前室出土两件小案,一件大型漆案。大型漆案长216公分,宽113公分,高36公分。[47]值得注意的是冢墓前室中物品已散乱,但大型漆案出土时,砚匣盒、彩纹漆捲筒、无纹圆奁等器具和一小型彩纹漆案仍在案面上,案面下压着案脚和砚盖等,另一砚台和有墨书字的木牍散落在案旁不远处。[48]据出土报告,砚面上还存留有墨的痕迹。这些都意味着大型漆案原本和书写可能的关係,又这些曲足几案的宽窄高度比例,和前述沂南北寨汉墓画像石上所见(图13.1-2)相当类似。

类似大小和高度的几案又见于南北朝至隋、唐、五代的壁画、捲轴画以及明器(图23-27)。以据传为五代卫贤所绘的「高士图」为例,画中的高士盘坐在高可齐腰的栅足几案前,正俯身阅读几案上的文卷。有趣的是这种具有栅栏式足,高约与坐者腰腹平齐的几案也见于日本正仓院藏几和日本各佛寺常见的圣德太子绘传。正仓院各仓藏大小高矮不等的几案二十余件,两侧几足合计有十八至卅足者,其中一件卅足几面长97.7, 宽53,高89.8公分,甚至高过坐者的腰腹,因几足有铭,得知是用于放置椿杖,并不用于书写(图28)。[49]不过也有较低矮,所谓的榻足几,长106.5,宽54.5,高29.8公分(图29)。[50]高度类似的几案例如在圣德太子「胜鬘经讲讚图」中所见,其上有摊开的佛经,这类几案明显用于阅读,当也可用于书写(图30-32.1-2)。[51]2012年我到奈良平城宫迹资料馆参观时,展厅中正播放着影片,呈现奈良时代的官吏如何坐在案前,将木简文书移写到舖于几案的纸上去(图33.1)。同一年在最早发掘出日本木简的秋田仏田栅遗址,我也看见日本学者想像八世纪的官吏如何在几案上放置简牍,但手执木简和笔,端坐而书写(图33. 2)。正如马场基教授所说,在简纸并用时代的日本,或许曾存在着两种不同的书写姿势。深受唐代影响的日本既然如此,是否可以由八、九世纪的日本去推想唐代,甚至唐以前中国的一般书写姿势呢?

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图14採自黄明兰、郭引强编,《洛阳汉墓壁画》图15《中国画像石全集2》图205局部文物出版社1996

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图16《中国画像石全集3》图147局部图17《中国画像石全集2》图2 局部

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图18《中国画像石全集2》图94局部 图19《中国画像石全集2》图96局部

伏几案而书(订补稿)

图20 王光墓出土漆几高26, 宽17, 长114公分

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图21南井里彩箧冢前室出土物品位置图及局部放大

伏几案而书(订补稿)

图22南井里彩箧冢 大型漆案复原 案高36, 宽113, 长216公分

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图23湖南金盆岭西晋墓所出陶俑图24山东济南马家庄北齐□道贵墓壁画

採自鹤间和幸监修,《世界四大文明展:中国文採自临朐县博物馆,《北齐崔芬壁画墓》

明展》图录(东京:NHK,2002) (文物出版社,2002)

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图25山东嘉祥隋代徐敏行墓壁画局部图26湖南岳阳桃花山唐墓出土栅足几陶明器《文物》11(2006)

採自贺西林、李清泉,《中国墓室壁画史》

高等教育出版社,2009

伏几案而书(订补稿)

图27传五代卫贤 高士图局部 北京故宫博物院藏採自网路

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图28日本正仓院藏卅足几图29日本正仓院藏榻足几 採自《正仓院宝物中仓》

採自《正仓院宝物にみる佛具•仪式具》

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图30利用正仓院藏家俱想像复原的圣武天皇书图31.1鎌仓时代 纸本圣德太子胜鬘经讲讚图 局部

房陈设2012作者摄于奈良平城宫迹资料馆 东京国立博物馆藏

伏几案而书(订补稿)

图31.2 鎌仓时代 绢本光明本尊图皇太子圣德局部

福岛 光照寺藏

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图32.1-2据正仓院藏品複製 供书写纸或简用的桌椅 2012作者摄于奈良平城宫迹资料馆

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图33.1作者摄自平城宫迹资料馆播放中的影片 图33.2 2012作者摄于秋田县埋藏文化财中心

其次,还有一点必须澄清。大家或许会怀疑和林格尔墓壁画上对坐曹吏之间的家俱怎么会是几案? 形状似乎并不像。其实这涉及画面所要呈现家俱的角度。曹吏之间的几案应是表现几案短侧的侧面,如果表现几案长侧的正面,应即为长形,两侧有几足,如同前文提到四川画像砖和山东沂南北寨汉墓画像中见到的几案(图7、13.1-2)。湖南金盆岭西晋墓所出对坐而书的陶俑二人中间即有一几案(马怡称之为书案)(图23)。其短侧面就与和林格尔墓壁画曹吏之间所绘的几案相似。对坐两俑虽一手持笔,一手持牍而书,并没有伏几。但可以想见,如要伏几案而书写,应即利用他们之间的几案吧。他们对坐的姿势与和林格尔墓壁画中各曹之吏对坐有异曲同功之妙,只是画壁画和造陶俑的工匠对几案和人物的大小比例,作了很不相同的呈现。以前有不少学者将金盆岭对坐持笔牍之俑理解为校书俑。这或许是一解。但是我相信他们更可能是官府各曹的刀笔吏,就像和林格尔墓壁画中的诸曹吏一样,只不过一用陶,一用壁画表现而已。

三.几点再思考

儘管以上对古代使用简牍时代的书写姿势作了讨论,找了一些文献和图像的证据,指出几案应曾是供伏身而书,舖放简、纸、帛等书材之具,仍不好解释为何图像中就是找不到呈现伏几案而书的踪影。如果说这是因为太过平常,而没有被记述或描绘,为什么画中所见偏偏都是站立或端坐而书,不用几案?难道这些就不是平常的书写姿势吗?

站立或端坐手持纸笔而书,当然也是常见的姿态。本文要强调的是: 此外还有伏几案而书的,可能更为普遍,甚至存在着其它姿势,只是不见于文献或图像资料。为什么不见? 目前难有完美确切的解释。我仅能从「滞后」和「礼制」两方面作些推想。马怡和马场基教授的论文其实都已启发了我推想的方向。

第一,两汉文献虽提到刀笔吏「伏几振笔」,高君孟「自伏写书」,东汉至南北朝的士大夫认为书案用以「察姦理俗」、「尊上答下」,可是石匠和画工往往拘于既定的粉本或格套,不见得会同步反映最平凡日常的「伏几」或「伏写」的现实。马怡将这类情况名之为「滞后」,意指汉末魏晋之世已有桌椅,桌上书写的图画却晚到中唐,兼用桌椅书写更要晚到宋代才有较明确的图像可考;马场也指出日本八世纪已有桌子,拘于习惯,书写不见得就利用;即便利用,绘画也不见得会同步反映。

单从滞后当然并不足以完全回答上述的问题,但有助于提醒我们某种图像格套恐怕早已建立。商周之世已书于竹帛,手持笔、简,端坐或站立而书,应是老传统。相关的图像迄今无可考,图像表现的格套应该早已形成,而为秦汉视觉或图像艺术所继承。[52]中国汉魏之世在图像艺术表现上至少有三点特徵:

第一,或拘泥于传世的粉本格套,不在意于反映当世的变化;

第二,或较多反映礼制,较少反映现实,或者说二者交杂,而与现实有了一定的距离;

第三,或一律「当代化」,不分古今,例如描绘古圣先贤却一律着汉魏衣装。[53]

关于第一点,我怀疑汉画中的书写姿势就是一个案例。它延续了一个悠久的粉本传统,而与变化中的现实产生一定程度的脱节或者说滞后。请容我作个大胆猜想,春秋战国分层的集权官僚体制出现以后,各级官府的文书工作应曾大量增加;随着秦汉地方行政文书简牍的不断出土,我们已明确知道这时不论边塞或内郡,日常行政文书之量确实十分惊人。刀笔吏处理大量文书,如果坐或站着一手执笔,一手执简,悬肘悬腕,一无依托,即便习惯成自然,时间一久,即易疲劳。如何减轻疲劳,以较省力的姿势并借助可省力的家俱处理文书,恐属人情之常和必然之事。站或坐着手持笔、简,一无依托的姿势实不如置简、纸或帛于几案之上,伏身就几案,或托手肘于几案而书来得省力好写。因此,书写姿势和所用的家俱很可能在战国到汉代的几百年里,悄悄有了变化。

战国墓出土了大量竹简和帛书,也曾出土不少几、案。案或高或矮,形制不一,功能多样,其中很多明显是食案或祭案。过去大家比较注意案和食器或祭器的关係,[54]是不是也可考虑在现实生活中案和简帛书写可能存在的关係? 湖北荆门包山二号楚墓属楚怀王前期,出土有矮足案和高足案。高足案有四件,其中两件面板长80,宽39.6-40,通高46公分;据研究,它们是遣策中所记的「一

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿),一

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)」。另两件,面板长117.6-118,宽40.8-41.2,通高49.6公分;据研究,它们或可和遣策所记的「二祈」对应。[55]湖北枣阳九连墩战国中晚期贵族大墓曾出土一件高27.4,长65.6,宽35.2公分的漆木案(图34);湖北随县属战国早期的曾侯乙墓,曾出土一件高44.5,长137.5,宽53.8公分的彩绘雕纹漆木案(图35)。以上这些案依据遣策,全是供放置或处理祭品。又据学者考证,遣策所列如「

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)」、「

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)」指的是屠割牺牲的橛或几。[56]如以它们高近三十至四十余公分,长六十至百余公分,宽三十余至五十余公分的大小而论,和前引沂南北寨汉墓画像中放置文书箧的案,在外形上颇为相近,只有曲或直足之别。这些战国楚墓中的案如非因置于墓中承放祭品食器,在日常生活中当书案用,放置简、帛或用于书写,应也完全合适。包山二号墓中还曾出土一件拱形足几,长80.6,宽22.4,通高33.6公分(图36.1-2),有趣的是它和二百二十八枚司法文书竹简和铜刻刀同出二号墓北室。[57]不论几或案,这些家俱和文书简、铜刻刀之间的关係,值得关注。

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图34採自《九连墩-长江中游的楚国贵族大墓》图35採自《曾侯乙墓-战国早期的礼乐文明》

文物出版社 2007 文物出版社 2007

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)

图36.1-2 拱形足几及结构图 採自《包山楚墓》图版三九.5 及页131

可供书写的高足案在战国已经存在,但并不表示当时的吏已立即或普遍都改成在几案上书写。伏几案而书一开始很有可能被认为有损威仪,不合礼制。商周以来,统治贵族一言一行,一坐一立,都讲究礼。前文说过,站或坐着手执笔简而书,应是老传统,也才合于礼。这种代表身份的礼极其顽固,为了身份礼制,有时并不那么考虑实际上的快速、省力或方便。以书写而言,西汉即已出现草书并日趋流行,但东汉赵壹仍抨击草书是「示简易之指,非圣人之业」,「务取易为、易知,非常仪也」;[58]汉末魏晋桌椅已出现,但到唐代仍有人认为「危坐于牀」才合礼,垂足而坐则慢于礼。[59]因此,伏几案而书要由「不合礼」变成「合礼」,从异常、不可接受变成见怪不怪、可接受或正常,很可能经历了一个长达数百年的过程。果如此,不合礼或异常的书写姿势就不易出现在须要表现「礼」的图像中。汉代图像艺术因循传统,即使描绘曹吏对坐于几案两侧,也要塑造他们合礼恭谨地一手执笔,一手持牍,或仅仅端坐的样子,不容他们「失礼地」俯身于几案之前。

关于第二点,先举一个较明显的例证。汉代士大夫或君臣之间相见,并不以羔羊或雁为贽礼,但汉代画像描绘孔子见老子,孔子手中却捧着雁,老子手上持着杖,这反映的与其说是现实,不如说更多反映了当时所认可,经书里的古礼。今天能看到的秦汉图像资料主要来自墓葬陶、铜製明器或墓室和祠堂画像石刻或壁画。它们的一项共通特色都在于表现理想中的礼,而不在于写实或全然呈现现实。也就是说,墓葬和祠堂在古代基本上都是礼制建筑,其装饰往往掺合了理想和礼制,而与现实生活有一定的距离。巫鸿研究汉代墓葬美术,曾总名之为礼仪美术(ritual art)。[60]这一说法,个人十分赞成。

礼仪美术要求的一个重点是合礼和合乎典型或典範,是不是合乎现实,反在其次。传为顾恺之所画的「女史箴图」无关乎墓葬和祠堂,但大家都知道整幅图是以劝鉴为目的,内容上有极强烈的道德礼教意涵。这样的图明显较多地反映了被认可的礼教或典範,而不在于反映现实。其中站立执纸笔书写的女子,右侧大书「女史司箴敢告庶姬」。「敢告」是秦汉以降平行单位或相等身份的人之间行文的惯用语;[61]虽平等,司箴的女史为示恭敬有礼,才站着为众姬书写箴言。这样情形已见于汉画。诚如马怡指出,汉代画像中持牍和笔的一般不是墓主,而是随侍的吏。他们站立或端坐,像是在听从口授,以笔简作着记录。依古代君臣之礼,为臣者朝见君王必须在腰带上插着笏板(搢笏或搢忽),凡蒙君命或有所启奏,都要书写在笏板上。不论在那种情况下书写,只能跪或站着手执板和笔。汉代主官与属吏之间也义同君臣,因此画中那些墓主身旁唯命唯谨的小吏或曹吏,一般只能站着、端坐或持笏板伏身谒拜,不容如同画像中的主人翁一样凭依几案而坐。

关于第三点,汉代画像描绘孔子见老子,虽依礼恃杖或执雁,他们两人衣着却如汉世儒生,戴着进贤冠。这不能不说是人物衣冠的「当代化」。汉代画匠笔下的古圣先贤和当代人物的外观几乎没有两样,不同时代的人物也习惯自然地同时出现在同一画面上。这种古今无别,无视于时代变化或者说时间凝滞和冻结的情形,确实是汉代视觉或图像艺术表现的一大特色。魏晋以降,墓葬艺术出现转变,佛教和其它域外因素加入,但不少汉世以来的传统仍在延续,礼制和格套依旧是墓葬艺术表现上的主导力量,因此和现实仍难同步。

反观现实,秦汉以降诸曹之吏平日在府寺当值,于几案间处理例行公文,恐怕并不那么拘礼,轻鬆很多。这正如同汉世依礼制,天子百官无不佩剑在身(《晋书•舆服志》),但实际上许多文吏坐曹治事,并不佩剑;须要谒见主官奏事,表现恭谨和礼节或应主官要求时,才借他人的剑佩上,摆个样子。[62]由于传统史籍着重「资治」、典型和道德教训,不在日常生活,日常生活细节的记载极其稀少。能有文吏日常不佩剑的记载,已属难能可贵。资料虽少,由此或可推想,凭藉几案书写和处理公文,就好像和林格尔墓壁画中的诸曹吏对坐在几案两侧一样,也许才是刀笔吏日常工作时的状态。

汉晋刀笔吏一般不是书法家,可想而知应不会像那时的清流贵族或文人雅士如王羲之之流,那么讲究书法之美,而可能更在意于如何快速省力地处理大量文书。他们书写时或手执笔和简、纸,或置简纸于几案,或悬肘,或悬腕,或凭依几案,方便、舒适和省力应是重要或较主要的考虑。因此他们的书写姿势很可能不拘一格,多种多样,不会仅限于传世文献或出土图像所显示的。马场基指出日本并存两种姿势,我相信在古代中国很可能是多种姿势共存,或站、或跪坐、或盘坐,或悬肘,或仅悬腕,或凭依几案而枕腕,有些合于礼,有些不那么合于礼,却方便舒适,有些幸存于图、文,有更多的则已淹没在无情的时间大海里。

后世书家论书法,是以着名大书家的作品为範本或依据,或以一己的实践为参考,或主张习书应从古法,或从美学上的美与意境去衡量,强调悬腕悬肘,一旦像苏东坡那样不善悬腕,枕腕而书,就成了耻笑的对象。黄庭坚笑话当时「学书人喜用宣城诸葛笔,着臂就案,倚笔成字」,就十足反映了书法家和常人的不同。[63]我要强调常人习书「着臂就案,倚笔成字」,恐非宋代利用桌椅以后才出现,也非因唐代僧人大量抄经才带来书写姿势上革命性的变化。这种姿势不无可能自战国以来即已如此,只因太过平常,又或有违于礼或拘于传统图像格套,遂难见于文字或图画。

过去大家拘泥于可考见的,因循格套和礼制而与现实有一定距离的图像,又太受着名书家作品,以及以美和品味为标準的各种「书论」影响,反而没有考虑刀笔吏、书手和一般百姓最日常的书写习惯或常态。这并不是说一般平民、书手或刀笔吏就不会以书法名家为典範,但他们考虑的应不会只是书法的美和个性,也会考虑到日常生活和工作上的方便、快速和舒适。伏几案而书即使是大多数人经常採取的姿势,也要经历数百年,到魏晋南北朝这样一个看轻甚至反传统礼教的时代,才出现了「几案之才」这样的词语,伏几案而书更要到宋代才全面见于图画。古代许多词语或图像的变化往往落后于现实。我们利用某时代出现的词语或画像去论证当世,不能不考虑滞后、格套和时代风气等等因素。

后记: 修改期间,多承好友刘增贵、林素清、林宛儒、来国龙、马怡、侯旭东、陈松长赐教。因诸友赐教,方得补充资料,修订错误,谨此衷心致谢。唯文中仍然存在的问题和错误,概由作者负责。2014.6.6

(编者按:本文收稿时间爲2014年6月6日17:05。)

[1]马怡,〈简牍时代的书写-以视觉资料为中心的考察〉、〈从”握卷写”到”伏纸写”-图像所见中国古人的书写姿势及其变迁〉、武汉大学简帛研究中心《简帛网》。上网日期:2014.3.31;何炎泉,〈晋唐法书中的节笔现象与摺纸文化〉《台湾大学美术史研究集刊》第35期(2013),页1-48: 何炎泉,〈北宋的毛笔、桌椅与笔法〉《故宫学术季刊》31:3(2014),页57-102。

[2]马场基,〈书写技术の传播と日本文字文化の基层〉收入角谷常子编,《东アジア木简学のために》 (奈良:奈良大学,2014),页227-250;中译本,〈书写技巧的传播与日本文字文化的基础〉收入角谷常子编,《东亚木简学的构建》(奈良:奈良大学,非卖品,2014),页175-192。

[3]邢义田,〈汉代简牍的体积、重量和使用-以中研院史语所藏居延汉简为例〉收入邢义田,《地不爱宝》(北京:中华书局,2011),页1-50。

[4]何炎泉,〈晋唐法书中的节笔现象与摺纸文化〉《台湾大学美术史研究集刊》第35期(2013),页1-48。

[5]孙晓云,《书法有法》 (台北:未来书城出版社,2003),页76。

[6]《晋书》卷四十九,阮籍传(本文引廿五史概据中华书局点校本,以下不再注明)。

[7]孙机,〈家具1〉《汉代物质文化资料图说》(北京:文物出版社,1991),页216-219;扬之水,〈两汉书事〉《古诗文名物新证》(二)(北京:紫禁城出版社,2004),页377-381。

[8]参张彦远辑,洪丕谟点校,《法书要录》(上海:上海画画出版社,1986),页31。

[9]如「新棐床几」作「新棐几」。按古人常坐于床上,床上又置几,因此称床几。这里的床几与几实指同一物。

[10]陈松长,《帛书史话》(北京:中国大百科全书出版社,2000),页16-89。

[11]桓谭,朱谦之校辑,《新辑本桓谭新论》(北京:中华书局,2009),页63。

[12]《后汉书》卷八十上,文苑传「杜笃」条,杜笃上奏《论都赋》曰:「伏作书一篇,名曰论都」云云。杜笃写《论都赋》的年岁不可知,但应不是年老力衰以后,可以参看。唯此为奏书,「伏」字也有可能是谦词。

[13]张彦远,《历代名画记》(收入于安澜编,《画史丛书》,上海:上海人民出版社,1963)卷二论顾恺之、陆探微、张芝、吴道玄用笔,再三提到:「故知书画用笔同法」,页21-23;又参其书卷四、卷五;张怀瓘《书断》,见张彦远辑,洪丕谟点校,《法书要录》,页210。关于书画用笔同法,当世书法家孙晓云也持相同的观点,请参氏着,《书法有法》,页218-224。

[14]张彦远,《历代名画记》卷五,页70。

[15]一般帛宽二尺二寸,长四丈为一匹。参马怡,〈汉代的麻布及相关问题探讨〉收入邢义田、刘增贵主编,《古代庶民社会》 (台北:中央研究院历史语言研究所,2013),页171-240。

[16]孙晓云,《书法有法》,页69。

[17]陈松长,〈马王堆帛书的抄本特徵〉,《湖南大学学报(社会科学版)》21:5 (2007),页23。

[18]孙机,《汉代物质文化资料图说》(北京:文物出版社,1991),页222-223。

[19]南宋马远所作《西园雅集图》,有在桌上舖长卷书写或作画的场景,长卷一端也明显压有镇尺。又参扬之水,〈书房:附书房撷趣〉《古诗文名物新证》,页413-414。

[20]张彦远辑,洪丕谟点校,《法书要录》,页16。

[21]同上,页29。

[22]同上,页16。

[23]何炎泉,〈晋唐法书中的节笔现象与摺纸文化〉《台湾大学美术史研究集刊》第35期(2013),页1-48。

[24]有些主张手持缣帛以书或画的学者推测,可能在手中持一木板或圆轴,缣帛纒于其外,如此缣帛即有支撑,书或画者就可像手执简或牍一般地书画其上。参孙晓云,《书法有法》,页69。不过,迄今似不见有这样的木板或圆轴出土,也不见古代有书家或画家在论书画之法时,提到这样的工具。也有学者主张绢帛使用前要上胶、打磨,「上胶、打磨后丝织品会变得比较硬挺,就可以如同画面中捲曲起来握在手中书写」,参何炎泉,〈北宋的毛笔、桌椅与笔法〉《故宫学术季刊》31:3(2014),页70。即便上胶、打磨,是否能变得足够硬挺,足以支撑握在手中书写,令人不无怀疑。

[25]参张俊民,〈玉门花海出土的《晋律注》〉《简帛研究2002-2003》(桂林:广西师範大学出版社,2005),页324-325;张俊民、曹旅宁,〈毕家滩《晋律注》相关研究〉《考古与文物》6 (2010),页67-72;曹旅宁,〈玉门花海所出《晋律注》初步研究〉《秦汉魏晋法制探微》 (北京:人民出版社,2013),页248-270。

[26]湖北省荆州市周玉梁玉桥遗址博物馆编,《关沮秦汉墓简牍》 (北京:中华书局,2001),页44图版三十四。

[27]北京大学藏西汉竹书(部分) 《文物》6(2011)封底里。

[28]按「调文」又见《论衡•对作》:「故衡论者,所以铨轻重之言,立真伪之平,非苟调文饰辞,为奇伟之观也。」

[29]《文选》(台北:文津出版社,1987)卷五十六「陆佐公石阙铭」注引。

[30]分见《魏书》卷十六,道武七王传;卷十九卷,景穆十二王传;卷七十七,羊深传;卷八十五,邢昕传。

[31]《北史》卷十八,景穆十二王传下,「任城王云」条。

[32]王粲《儒吏论》见《艺文类聚》(北京:清华大学出版社,2003)卷五十二治政部上、「论政」条,页1115。

[33]《宋书》卷六十八,武二王传,「彭城王义康」条。

[34]《晋书》卷六十二,刘琨传,「刘舆」条。

[35]《南史》卷二十四,王裕之传,王准之条。

[36]王利器,《颜氏家训集解》(台北:明文书局,1982),卷二,页71。汉代称文件底稿曰案,可证吴承仕之说。关于底稿为案,详参邢义田,〈汉代简牍公文书的正本、副本、草稿和签署问题〉《中央研究院历史语言研究所集刊》82:4(2011),页606-607。

[37]图4-7 採自陈永志、黑田彰编《和林格尔汉墓壁画孝子传图辑录》(文物出版社 2009)。

[38]汉画夸大主角而缩小陪侍者等配角的形体即为着例。学者多已指出,不劳细说。

[39]孙机已指出。见《汉代物质文化资料图说》,页218。

[40]书几见南朝梁、陈时代徐陵所作「广州刺史欧阳頠德政碑」,《艺文类聚》卷五十二治政部上,「善政」条,页1117;收入严可均辑,《全上古三代秦汉三国六朝文》全陈文卷十一(京都: 中文出版社,1981),页3462。

[41]河南省文物考古研究所编,《曹操高陵考古发现与研究》(北京:文物出版社,2010),彩版7。

[42]《太平御览》(台北:台湾商务印书馆,1997台一版),卷710「案」条引。

[43]籾山明,〈魏晋楼兰简の形态〉收入冨谷至编,《流沙出土の文字资料-楼兰•尼雅を文书中心に》(京都:京都大学出版会,2001),页135-1160。

[44]以上採自蒋英炬主编,《中国画像石全集1-山东汉画像石》图222、224局部,山东美术出版社,2000

[45]《艺文类聚》卷六十九服饰部上,「案」条,页1211。

[46]朝鲜古蹟研究会,《乐浪王光墓》(汉城: 朝鲜古蹟研究会,1935),页26。

[47]朝鲜古蹟研究会,《乐浪彩箧冢》(汉城: 朝鲜古蹟研究会,1934),页51。

[48]朝鲜古蹟研究会,《乐浪彩箧冢》,页45-46。

[49]光森正士编,《正仓院宝物にみる佛具•仪式具》(京都:紫红社,1993)页135图109、页200。

[50]正仓院事务所,《正仓院宝物 中仓》(东京:朝日新闻社,1988) 图160;解说,页50-51。

[51]大阪市立美术馆编,《圣德太子信仰の美术》(大阪:东方出版社,1996)页135图109、页200。此书收集有关圣德太子各种画像极多,几乎都是依据同一粉本,布局大同小异的圣德太子胜鬘经讲讚图。

[52]其例可参邢义田论射爵射侯图和胡人形象的战国渊源,参〈汉代画像中的”射爵射侯图”〉、〈古代中国及欧亚文献、图像与考古资料中的”胡人”外貌〉收入邢义田,《画为心声》(北京:中华书局,2011),页186-190,197-314。

[53]衣服车舆不能反映时代,唐代张彦远《历代名画记》卷二曾目为「画之一病」。

[54]例如王红星分析包山二号楚墓漆器,依遣策分为食器、行器、葬车所载之器、祭器。胡雅丽解读遣策,将本文提到的高足案,归之于葬祭之器。参王红星,〈包山二号楚墓漆器群研究〉收入湖北省荆沙铁路考古队,《包山楚墓》上 (北京:文物出版社,1991),页488-500;胡雅丽,〈包山二号楚墓遣策初步研究〉,同上,页508-520。

[55]湖北省荆沙铁路考古队,《包山楚墓》上,页125;胡雅丽,〈包山二号楚墓遣策初步研究〉,页512-513。

[56]湖北省荆沙铁路考古队,《包山楚简》(北京:文物出版社,1991),页64注596、598。某些也可能涉及特定的用途,如「

伏几案而书(订补稿)

伏几案而书(订补稿)」,页64注599、「祈(肵)」参前引胡雅丽,〈包山二号楚墓遣策初步研究〉,页512-513。本文在遣策名物的考证上,从李家浩先生意见,参氏着,〈包山266号简所记木器研究〉《着名中年语言学者自选集-李家浩卷》(合肥:安徽教育出版社,2002),页222-229。

[57]湖北省荆沙铁路考古队,《包山楚墓》上,页94图五四、页130-131。

[58]张彦远辑,洪丕谟点校,《法书要录》卷一,页1。

[59]《旧唐书•酷吏传》敬羽条:「上元中,[羽]擢为御史中丞。太子少傅、宗正卿、郑国公李遵,为宗子通事舍人李若冰告其赃私,诏羽按之。羽延遵,各危坐于小牀,羽小瘦,遵丰硕,顷间问即倒。请垂足,羽曰:「尚书下狱是囚,羽礼延坐,何得慢耶?」遵绝倒者数四。

[60]巫鸿,《礼仪中的美术》(北京:三联书店,2005)。

[61]这类例子在传世和出土文献中都有,参黄晖,《论衡校释•谢短》。

[62]《史记•张丞相列传》传末有褚先生所补的一段魏丞相的故事:魏丞相相者…其人好武,皆令诸吏带剑,带剑前奏事。有不带剑者,当入奏事,至乃借剑而敢入奏事。其详请参邢义田,〈允文允武:汉代官吏的一种典型〉,《天下一家-皇帝、官僚与社会》(北京:中华书局,2011),页254-258。

[63]参何炎泉,〈北宋的毛笔、桌椅与笔法〉,《故宫学术季刊》31:3(2014),页57-102。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/513334.html

以上是关于伏几案而书(订补稿)的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。