文化-釋尊 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,文化-釋尊是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:釋尊

(安徽大學歷史文獻學05級)

包山遣策簡255、256中的一段文字記載了十二件陪葬器皿中裝有不同食物:

“

文化-釋尊酭一

文化-釋尊,

文化-釋尊一

文化-釋尊,

文化-釋尊

文化-釋尊二

文化-釋尊,

文化-釋尊

文化-釋尊一

文化-釋尊,莤蓏之

文化-釋尊一

文化-釋尊,

文化-釋尊

文化-釋尊一

文化-釋尊。

文化-釋尊肉酭一△,

文化-釋尊酭一△,

文化-釋尊”255“一△,

文化-釋尊一△,

文化-釋尊一

文化-釋尊,

文化-釋尊(=)一△。”256

包山簡255、256“△”字凡五見,均作“

文化-釋尊”。包山《釋文》隸定為“

文化-釋尊”。《考釋》(513)隸定為“

文化-釋尊”,以為與“弇”字古文形近。并以为“弇”借作“籃”。[1]《楚系簡帛文字編》、《包山楚簡文字編》均隸定為“

文化-釋尊”。[2]李運富先生認為此字實即“

文化-釋尊”之省變,讀為“籮”。[3]劉信芳師隸定為“

文化-釋尊”,以為“

文化-釋尊”字異體,讀為“籃”。[4]《戰國文字編》亦隸定為“

文化-釋尊”。[5]《戰國文字聲系》隸定為“

文化-釋尊”,分析為“從网,具聲”,讀為“

文化-釋尊”。[6]趙平安先生釋為“冥”。[7]《楚文字編》歸入未釋字一欄。[8]由此可見,除李運富先生認為字下部為“畢”之省,何琳儀師以為字下從“具”之外,其餘諸家對於此字從“网”、從“日”、從“収”均無異議。對於該字的考釋,筆者在此想提出一點陋見,以就正于方家。

郭店楚簡《唐虞之道》一文中,“尊”字形體均作“

文化-釋尊”(唐虞之道簡7),多用於“尊賢”一詞。《唐虞之道》簡6亦有“尊賢”一詞,“尊”字作“

文化-釋尊”。此字《郭店楚墓竹簡釋文》隸定為“

文化-釋尊”,釋為“尊”。[9]《楚文字編》隸定為“

文化-釋尊”,釋為“尊”。[10]《戰國文字編》、《郭店楚簡文字編》均徑釋為“尊”。[11]以辭例辨之,“

文化-釋尊”讀為“尊”字無疑。又,“

文化-釋尊”字從“尊”、 “

文化-釋尊”字從“

文化-釋尊”,“尊”、“

文化-釋尊”乃一字之異体,故字可釋爲“尊”。其形體與郭店《唐虞之道》它簡“尊”字形體明顯不同,殊堪注目。

現將包山“

文化-釋尊”字與郭店《唐虞之道》簡6“

文化-釋尊”字右旁所從(亦即“尊”字)進行對比,我們發現二者十分相似。我們認為包山“

文化-釋尊”字即郭店《唐虞之道》簡6“

文化-釋尊”字所從聲旁的進一步訛變。“

文化-釋尊”字上部所從與“

文化-釋尊”字右旁上部所從均類“网”形,僅將“

文化-釋尊”形上部兩筆置於兩旁而已。由此,我們可以得出:“

文化-釋尊”字與《唐虞之道》簡6“

文化-釋尊”字左旁吻合無間,應釋為“尊”。

《說文》“

文化-釋尊,酒器也。從酋,収以奉之。《周禮》六尊,犧尊、象尊、箸尊、壺尊、太尊、山尊,以待祭祀賓客之禮。(祖昆切)尊,或從寸。”(十四下二十)“尊”,甲骨文形體從“酉”作“

文化-釋尊”(前5·4·7);西周金文形體或從“酉”作“

文化-釋尊”(作父辛鼎),或從“酋”作“

文化-釋尊”(召仲鬲);春秋金文形體作“

文化-釋尊”(鄧公簋“

文化-釋尊”之所從);秦國“尊”字作“

文化-釋尊”(商鞅方量),省左手存右手,並於右手下加一小橫為飾筆,即成“寸”形。《說文》小篆形體作“

文化-釋尊”,字從“収”,當本自春秋金文,可上溯至西周金文。《說文》或體作“

文化-釋尊”,字從“寸”,當本自秦國文字。

檢傳抄古文,《汗簡》收錄《碧落碑》中一個“尊”字作“

文化-釋尊”。[12]郭店《唐虞之道》簡6“

文化-釋尊”所從“尊”與“

文化-釋尊”有關。象酒壇腹部之“目”形(即“酉”形下部)與“酉”形上部脫離開來,並訛變為“日”形。“目”、“日”互作,郭店楚簡中屢見:

聞:

文化-釋尊語叢四24

文化-釋尊成之聞之1

文化-釋尊:

文化-釋尊老子甲24

文化-釋尊成之聞之24

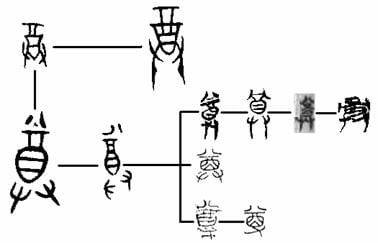

現在,我們將“尊”字的演變過程排列如下:

文化-釋尊

綜上所述,“

文化-釋尊”釋為“尊”的形體分析已經相當明朗。接下來我們進一步探討此“尊”的具體實物。包山二號楚墓中出土了陶罐十二件。李天智先生將其與簡255、256的記載一一對應,並根據其型制將諸陶罐分為兩大類——繩紋深灰陶罐七件和磨光黑陶罐五件,繩紋深灰陶罐中又包括六件一類和一件一類兩種,結合簽牌上所記文字、陶罐封口泥餅上的刻劃文字和陶罐中所裝實物,出土陶罐與包山遣策所記完全吻合。最後,李先生得出結論:“原名‘

文化-釋尊’的陶罐是具有保鮮、保溫、防碰撞、盛裝成品或半成品食物、可供加熱之用的稍大型貯存容器;原名‘

文化-釋尊’的陶罐是具有保鮮、保溫、防碰撞、盛裝即食食物、可供加熱和攜帶之用的稍大型貯運容器;原名‘

文化-釋尊’的陶罐是具有掩蔽、保鮮、保溫、防碰撞、盛裝成品食物之用的稍小型貯存容器。”[13]李先生進一步分析“

文化-釋尊”之命名時,認為“

文化-釋尊”字從“网”乃是因為此類陶罐的蒙絹和束帶均為絲織品,其外裹草繩經編織而成。與我們的意見相左,有待商榷。

“

文化-釋尊”字從“石”與“

文化-釋尊”字從“土”應均為意符,表明此類器物製作材料與“石”、“土”有關。此二字可視為“缶”字異體。《說文》“缶,瓦器。所以盛酒漿。秦人鼓之以節歌。象形。(方九切)”《說文》所記“尊”、“缶”二器功用類似。包山遣策所出“

文化-釋尊”、“

文化-釋尊”和“尊”均為盛裝食物的陶罐,其製作材料與“瓦”有關,然其形制與傳統“缶”、“尊”形制是否相關,則有待考證。

至此,對於原來釋作“

文化-釋尊”的字,我們提出了不成熟的看法:此字當釋為“尊”;以前隸定為“网”、“日”的二個形體當為“酋”字之訛;此處“尊”器當為一種用於盛裝食物的陶罐,與“缶”器同出。

記:本文草成後,蒙劉信芳老師、程燕師姐審閱幷指導修改,謹致謝忱!

附記:謹借此文悼念恩師何琳儀先生。

(編者按:[1]湖北省荊沙鐵路考古隊:《包山楚簡》37、60頁,文物出版社,1991年10月。

[2]滕壬生:《楚系簡帛文字編》637頁,湖北教育出版社,1995年7月;張守忠:《包山楚簡文字編》130頁,文物出版社,1996年8月。

[3]李運富:《楚國簡帛文字叢考(一)》,《古漢語研究》1996年3期。

[4]劉信芳:《楚簡器物釋名(上篇)》,《中國文字》新廿二期,1997年12月。

[5]湯余惠:《戰國文字編》541頁,福建人民出版社,2001年12月。

[6]何琳儀:《戰國文字聲系》419頁,中華書局,1998年9月;再版,2004年9月。

[7]趙平安:《從楚簡“娩”字的釋讀談到甲骨文的“娩

文化-釋尊”——附釋古文字中的“冥”》,李學勤、謝桂華主編:《簡帛研究2001》,廣西師範大學出版社,2001年9月。

[8]李守奎:《楚文字編》896頁,吉林大學博士論文,1997年;華東師範大學出版社,2003年12月。

[9]荊門市博物館:《郭店楚墓竹簡》157頁,文物出版社,1998年5月。

[10]李守奎:《楚文字編》862頁,吉林大學博士論文,1997年;華東師範大學出版社,2003年12月。

[11]湯余惠:《戰國文字編》978頁,福建人民出版社,2001年12月;張守忠:《郭店楚簡文字編》199頁,文物出版社,2000年5月。

[12][宋]郭忠恕、[宋]夏竦撰,李零、劉新光整理:《汗簡·古文四聲韻》41頁,中華書局,1983年1月。

[13]李天智:《包山二號墓陶罐試析》,《江漢考古》2003年第4期。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/514584.html

以上是关于文化-釋尊的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。