文化-《柬大王泊旱》的敍事结构与宗教背景 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,文化-《柬大王泊旱》的敍事结构与宗教背景是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:《柬大王泊旱》的敍事结构与宗教背景

(佛罗里达大学艺术史系)

提要

本文以敍事体的〈柬大王泊旱〉一文为例,通过对敍事文的结构分析,尝试利用文章的敍事结构来判断文本、段落、文句的前后编联,从方法论上为解决出土时已经残断、散乱的竹简的编次,提供一个可依据的内证。接着本文讨论〈柬大王泊旱〉中的「杀祭」一词,説明这一词对正确理解〈柬大王泊旱〉一文至关重要。本文认爲这一词的意义,接近传世文献中所谓的「淫祀」、「黩祭」,是不为国家、社会、宗教传统或个人所认可的、不合当时「礼制」的祭祀,是国家或社会集团实施宗教控制的一种重要手段。

关键词:柬大王泊旱;敍事结构;杀祭;淫祀

引言

《上海博物馆藏战国楚竹书(四)》中的〈柬大王泊旱〉,经过学者共同努力,儘管还有些疑难问题,但大致可以通读。在字词释读、文意分析以及竹简编次方面,也已经有了相当共识。陈伟的文章总结了目前的研究成果。[1]本文就是在陈文基础上,进一步展开讨论。现存的一个主要问题是,已有的几种编联方案中,到底哪些是可信的,以及几段文字之间是否能连读。竹书的原整理者濮茅左认爲,此组竹简「抢救归来时,保存在原出土的泥方中」,比较完整,除第16号简与第17号简之间有脱简外,其余可以连读。[2]周凤五和陈伟据此进一步推测,这二十三枚竹简,「无一残断,也可能没有缺简」,因此整批简可以连读。虽然有学者认爲还可能有缺简,但没有详细论证。本文首先以敍事体的〈柬大王泊旱〉一文为例,借鉴结构主义文学理论中敍述学的结构分析法,利用敍事结构来为竹简编次提供一个可资依据的内证。接着,讨论〈柬大王泊旱〉中的「杀祭」一词。这个词是正确理解〈柬大王泊旱〉一文的关键。我认爲,此处「杀祭」一词,接近传世文献中所谓的「淫祀」,是不为国家、社会、宗教传统或个人所认可的、不合当时「礼制」的祭祀;把某一宗教祭祀活动称爲「杀祭」、「淫祀」,是国家或社会集团实施宗教控制的一种重要手段。本文最后讨论,〈柬大王泊旱〉所反映的宗教意识形态在战国秦汉帝国形成过程中所起的作用。

一、竹简编次与敍事结构

研究出土竹书,最基础也最关键的一步,是编次出土时已经散乱的竹简。[3]学者用来编次竹简的依据,大致可分爲两类:一类是竹简及其文字本身的特徵,如:竹简的形制,简端、简尾的形式,契口编痕的位置,文字的书法和内容,或是文章的内在逻辑等,可以称为内证。另一类,则是竹简文字与传世文献有相同或相似的词句、段落,或者在思想内容上有所联繋,可以称之为外证。内证外证,对于竹简编次都很重要;两者如能互相印证,则更是锦上添花。然而,要是两者不合,我们应当更加注意竹简本身所提供的内证。编次竹简时很常见的情况是,把残断竹简上的片言只语硬塞到已有的传世文献的套子裏去。爲了尽量避免这种现象,在更大程度上利用出土竹书作爲研究当时、当地思想文化的材料,原则上我们应该更重视内证。

以往在竹简编次上,由于文书内容多半是档案簿记,研究者主要着眼于字词衔接和文意连贯等方面,也就是微观的内证。可喜的是,近几年发现的战国秦汉竹简,有不少敍事体和议论体的材料,与以往的遣册簿记不同,因此我们可以用结构分析法,从宏观的角度来看整篇竹书的结构特徵,作爲编次竹简的内证。用宏观的深层结构为依据来编次残断竹简,其好处是可以排除某些意义不明的细节或词句对编联的干扰。如此一来,即使不完全明白某些词句,依然可能排出整篇的顺次。古代文章的结构,除了下文所说的敍事结构外,当然还有其它深层结构,比如修辞结构、语法结构、用韵结构等等。如《逸周书》某些篇章中的「层递格」(又称「顶真格」),和「以数为纪」的论述方式,就是很明显的例子。这一类深层的修辞结构,正可以为编次慈利楚简中残断的《逸周书》篇章提供结构上的依据。[4]

敍述学是藉由分析敍述文本的形式,来研究敍述的深层结构。敍述学的基本理论是,每个文化特定时期、特定文体的敍述方式,有着一定的规律。[5]关于敍事结构分析的具体方法,学界尚有争议,[6]此处不必细究。因爲本文的目的不是要从理论上解决敍事文体的类别与基本结构问题,而是应用〈柬大王泊旱〉的敍事结构,来帮助解决竹简的编次问题。[7]因此,只要採用结构主义敍述学分析方法中最简单、最基本的形式就够了。

结构主义敍述学把敍事作品分成由浅入深的三个层次:第一层、也是最表面的,是我们所见所读的「文本」(“text”),[8]是由语言符号组成的、由敍述者讲述的一个有机的整体。第二层可以称为「情节」(“story”),[9]是故事的组织结构,即现有的文本中,这个故事具体是怎麽讲的,故事的细节如何联繫在一起,具体情节如何展开。在「文本」层次,研究者主要关心的是敍事要素的语言形式和特徵(诸如遣辞用字、句子的长短布排等等);而在「情节」层次,重点则是在敍述要素的结构安排(顺序、节奏、频率、聚焦等)。第三层,是更深层的抽象结构,英文谓之“fabula”,可以意译为「故事逻辑」。[10]这是最深层的故事结构,也就是按时间或逻辑顺序串联起来,一系列由故事人物所引起或经历的事件或行爲模式。荷兰学者巴尔(Mieke Bal)所着Narratology: Introduction to the Theory of Narrative(《敍述学:敍事理论导论》)一书的中文译本里,谭君强把「fabula」译为「素材」。这个译法很容易造成误解,让人误以爲「fabula」是未经加工的故事原始材料。事实上,「fabula」 不是来自生活或历史的原始材料,也不是读者读了「文本」就能马上得到的信息,而是要从文本中通过分析、抽象、提炼,才能构建出来的故事的深层结构。以下尝试就敍事作品三个层次中的主要概念,包括敍述者、「情节」和「故事逻辑」,运用到〈柬大王泊旱〉一文中来,逐一加以分析。

〈柬大王泊旱〉用的是第三人称敍述。陈伟从出土竹书(包括〈柬大王泊旱〉)和传世《国语》中,敍述者直称某些国君而未冠以国名(如此篇中的「柬大王」;比较郭店竹书《鲁穆公问子思》中的「鲁穆公」)这一现象,推测〈柬大王泊旱〉等是「以本国人的身分讲述本国的事情」。[11]换言之,此篇的敍述者和作者都可能是楚人。从下面对〈柬大王泊旱〉的宗教意识形态的分析还可以进一步看出,此篇的敍述者,和《左传》、《国语》中的敍述者一样,[12]是在政治和宗教上持保守立场,支持、维护「传统价值」的士大夫。

许多学者都已指出,从文学体裁上看,〈柬大王泊旱〉和传世《国语》相似,应该属于「语」一类的作品。「语」作爲一种文类,最早见称于《国语‧楚语上》。楚大夫申叔论教育太子之道时,提出了一系列教材,包括「春秋」、「世」、「诗」、「礼」、「乐」、「令」、「语」、「故志」、「典」,他并且解释:「教之『语』,使明其德,而知先王之务用明德于民也」。[13]三国时期的韦昭(204-271)注:「『语』,治国之善语。」韦昭在〈国语解叙〉中也有类似的论述,他指出:左丘明「采録前世穆王以来,下迄鲁悼智伯之诛,邦国成败,嘉言善语,阴阳律吕,天时人事逆顺之数,以爲《国语》。」[14]因此,「语」是以嘉言善语为中心,以明德为目的的古代文献。俞志慧又进一步将《国语》及其他先秦「语」类文献,按照它们的「结构模式」分为「重在记言」、「重在记事」和「记言敍事并重」三类。[15]言类之语突出的结构特徵之一就是,故事的敍述经常透过人物之间一来一往的对话来展开。

在进一步分析〈柬大王泊旱〉中的对话之前,首先根据我们现在的理解,抄出整篇释文。释文、编联与上述陈文基本相同者,不再説明,各家説法及出处,请参考陈文。陈文以后发表的相关文章,以及释读、编联和陈文意见不同的,都在注释中説明。

柬大王泊[16]旱,命龟尹罗贞于大夏,王自临卜。王嚮日而立,王寒(汗)至【1】带。龟尹知王之庶(炙)于日而病,[竹+介]仪愈夭(?)[17]。釐尹知王之病,乘龟尹速卜【2】高山深溪。王以问釐尹高:「不穀[疒+喿],甚病,骤梦高山深溪。吾所得【8】地于莒中者,无有名山名溪欲祭于楚邦者乎?尚[言+必](蔽?)而卜之于【3】大夏。如[鹿+衣],将祭之。」釐尹许诺。[言+必](蔽?)而卜之,[鹿+衣]。釐尹致命于君王:「既[言+必](蔽?)【4】而卜之,[鹿+衣]」。王曰:「如[鹿+衣],速祭之。吾[疒+喿],一病。」釐尹对曰:「楚邦有常古【5】,安敢杀祭?以君王之身杀祭未尝有。」王入,以告安君与陵尹子高:「卿爲【7】……”[18]……

……「……私变,人将笑君。」陵尹、釐尹皆辞其言以告太宰…… 「君圣人且良伥子[19],将正【19】于君。」太宰谓陵尹:「君入而语僕之言于君王:君王之[疒+喿]从今日以瘥。」陵尹与【20】釐尹:「有故乎?愿闻之。」太宰言:「君王元君。君[20]不以其身变釐尹之常古。釐尹【21】爲楚邦之鬼神主,不敢以君王之身变乱鬼神之常古。夫上帝鬼神高明【6】甚,将必知之。君王之病将从今日以已。」

令尹子林问于太宰子止:「爲人【22】臣者亦有争乎?」太宰对曰:「君王元君。君善,大夫何用争?」令尹谓太宰:「唯【23】[21]……

…… 「……将爲客告。」太宰乃而谓之:「君皆楚邦之将军,作色而言于廷。王事何【17】必三军有大事,邦家以轩轾,社稷以危欤?邦家大旱,[疒+因][疒+月+欠]智于邦。」【18】[22]

……王诺。将鼓而涉之,王梦晶(参)闺(奎)未啓。[23]王以告相徙[24]与中余(谢):「今夕不穀【9】梦若此,何?」相徙、中余(谢)答:「君王当以问太宰晋侯。彼圣人之子孙,将必【10】……」……[25]

……「……鼓而涉之, [26]此何?」太宰进答:「此所谓之『旱母』。帝将命之修诸侯之君之不【11】能治者,而刑之以旱。夫虽毋旱,而百姓移以去邦家,此爲君者之刑。」【12】王仰天呼而泣,谓太宰:「一人不能治政,而百姓以绝后。」太宰逊,返进【14】……

……太宰:[27]「我何爲?岁焉熟?」太宰答:「若君王修郢郊方若然里,君王毋敢戴掩【13】盖,相徙、中余(谢)与五连小子及宠臣皆属,毋敢执箑。」王许诺。修四郊。【15】三日,王有野色,属者有暍人。三日,大雨,邦赖之。发馹跖四疆,四疆皆熟。【16】

本篇的「情节」主要是战国早期楚国柬大王止旱有关的三件逸事,全文共分三章:第一章敍述柬大王亲临爲止旱而举行的占卜仪式,曝晒中暑得病 (1+2)。爲了消除病痛,柬大王想要依据託梦,祭祀新近攻佔来的莒国境内的名山名溪。这个要求为主管楚国祭祀的釐尹所拒绝。不过,柬大王并没有直接与釐尹发生冲突,而是把情况告诉了安君与陵尹 (8+3+4+5+7)。陵尹闻言,与釐尹发生争执,两人请太宰裁决。但太宰不正面裁决陵尹与釐尹的纷争,而设悬念,说柬大王的病马上就会痊癒。陵尹与釐尹追问原因,最后太宰提出解释 (19+20+21+6+22)。本章在22号简中间结束,章末有章节号。

第二章开始是令尹子林问太宰,为臣者是否应该诤谏君王。太宰回答说,如果是好的君王,臣下就用不着诤谏(22+23)。接下来有脱简,内容不详,但可能是令尹谈到因止旱而与柬大王发生的冲突,似乎在考虑是否应该向王诤谏。而后太宰回答说,你们这些楚国的将军,可以因爲三军之事「作色而言于廷」;可是国之大事不必全是三军之战事,在邦家大旱的时候,当然也应该诤谏(17+18)。本章至少有两处脱简,因此文意不甚明朗。

第三章开头有脱简。故事情节似乎是,原本柬大王答应「鼓而涉之」,但在即将「鼓而涉之」的时候,柬大王因梦到「参闺未啓」,于是似乎对为何要「鼓而涉之」有疑问,萌生反悔之意。他要随从的相徙和中余解析此梦,相徙、中余建议他去问聪敏的太宰(9+10)。太宰告诉柬大王,这与「旱母」有关,「旱母」是上帝派来监督惩罚「诸侯之君之不能治者」。柬大王感慨万分 (11+12+14),问太宰该如何处置,太宰回答,应该如何如何。果然,柬大王遵照太宰的建议之后,久旱逢甘雨,「四疆皆熟」(13+15+16)。

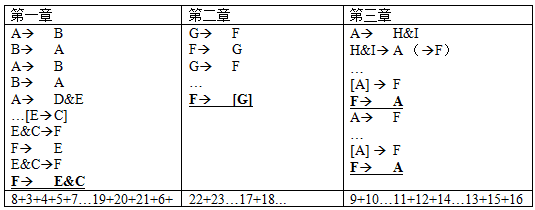

从上面的释文和故事「情节」可以看到,现存〈柬大王泊旱〉文本中提到的人物,共有九位,包括:柬大王(A)、龟尹罗(B)、釐尹高(C)、安君(D)、陵尹子高(E)、太宰子之(又名晋侯,F)、令尹子林(G)、中余(H)、相徙(I)。其中,最主要的角色是柬大王和太宰。以下按照我们对本篇竹书的理解,对文章敍事的对话结构作形式分析,列表如下(箭头「à」代表对话的方向,方括号「[ ]」表示括号裏面的内容是根据上下文补出,圆括号「()」则表示説话的内容)。

文化-《柬大王泊旱》的敍事结构与宗教背景

从上面图示可以看出,每一章不管前面有几个人对谈,最后都是F(太宰)来作总结性发言,结束全章。第一章E(陵尹)和C(釐尹)的争执,以及第三章H(相徙)与I(中余)对A(柬大王)的回答(建议A去找F),都是为F(太宰)的出场作铺垫。这位千呼万唤始出来的太宰,才是本篇的关键人物。透过陵尹、釐尹之口,以及相徙、中余之口,敍述者两次告诉我们,太宰是「圣人且良伥子」,是「圣人之子孙」。太宰和《左传》、《国语》中的贤臣良佐,还有《晏子春秋》中的晏婴一样,是全知全能、能最后解释一切的圣人君子。

本篇另一位主角,当然是柬大王。福斯特(E. M. Forster) 在《小説面面谈》中把小説人物分爲「扁平型」与「圆型」两类。[28]这里的太宰是个「扁平」人物,而柬大王却是「圆型」人物。「圆型」人物的一大特色,就是在敍述过程中,人物的个性、行爲等发生转变。[29]柬大王从想要祭祀莒中的名山名溪,到听从釐尹的话,不「杀祭」,「不以其身变釐尹之常古」;再到採纳太宰建议,和宠臣随从曝露「修郢郊」三日,结果天降大雨,达到止旱的目的,这种种描写都有意塑造柬大王克己奉公、通情达理、体恤民情的贤君形象。

根据以上讨论的对话的结构形式,可以断定,7号简和19号简之间应该有陵尹与釐尹的对话 ([EàC]),17、18号简中太宰对话的对象应是令尹子林(Fà [G]),11、13号简开头部分应该都是柬大王和太宰的对话 ([A] àF)。从对话的内容来看,7与19号简、23与17号简、18与9号简、10与11号简、14与13号简之间有脱简。

这种深层「故事逻辑」在「语」类先秦文献中最爲常见。俞志慧分析《国语》中周、鲁、郑、楚和晋语各篇后指出,这种「问答式」在《国语》各「语」中都有。他分析五「语」,从整体上概括出一种三段式的组织结构模式,即:背景或缘起、嘉言善语、嘉言善语的结果,其中尤以保存嘉言善语为重点。〈柬大王泊旱〉在结构上也符合俞志慧所谓的「三段式」结构:其中1、2号简是故事的背景;接下去的三章「问答式」敍述,其实是三个独立的「嘉言善语」;最后柬大王听从太宰的建议「修郢郊」,导致天降甘雨, 则是嘉言善语的结果。虽然俞志慧也意识到「语」类先秦文献中「嘉言善语」及其「问答式」的重要,但是他认爲「问答式」只是《国语》五「语」中的变例,而不是常态,这点和本文的认识不同。他也没有对「嘉言善语」本身的逻辑进一步分析。但是俞对《国语》五「语」的「三段式」结构模式的分析也説明,用不同方法分析文本,可以得出敍事结构的不同层面,从而加深我们对敍述文本的认识。[30]

二、「杀祭」即「淫祀」

〈柬大王泊旱〉中的「杀祭」一词不见于传世文献。这个词总共出现二次,是在掌管楚国宗教祭祀的釐尹回答柬大王的一句话中。柬大王因爲身患疾病,梦到可能是「高山深溪」在作怪,就要求釐尹问卜于「大夏」。釐尹占卜,证实了柬大王的疑虑。于是,柬大王要求釐尹依照占卜的结果,迅速祭祀柬大王新近攻佔的莒中的「名山名溪」,以求解除病患。但釐尹却回答说:「楚邦有常故。安敢杀祭?以君王之身杀祭未尝有。」釐尹拒绝了柬大王的要求,理由是「杀祭」违反「楚邦之常故」。关于「常故」,陈伟和其他学者已经指出,是指楚国固有之祀典。但至于什麽是「杀祭」,尚无定论。归纳起来,目前大致有三种意见。

季旭昇等学者,训「杀」为「减省」,从而推测,「杀祭」是「减省祭祀的仪节」(季旭昇)或「降杀祭祀对象的规格」(陈剑)。这一推测仅从「杀」 为「减省」的字面意义出发,并无其他佐证。而且如孟蓬生所指出,柬大王病重,正需要求神,消灾解难,减省祭祀的仪节或降低祭祀的规格似乎不合情理,更何况这里根本没有讨论到祭祀的仪节或规格。因此「杀」字的「减省」义在这里恐怕不妥。

另一种意见则从「杀」字本义出发。刘信芳认爲:「杀祭」是柬大王为消除旱灾,拯救灾民,以「君王之身」杀身以祭。但是,〈柬大王泊旱〉开头第一章讲的是柬大王为消除己身病痛,求神祈祷,还没有直接涉及柬大王为楚国消除旱灾的事。靠杀柬大王本人之身,来解除柬大王的病痛,是自相矛盾。

孟蓬生代表第三种意见。他通过通假关係,将「杀」读为《说文‧示部》的「䄟」字,并引用《说文》「䄟,数祭也」,认爲「杀祭」即频繁地祭祀。孟氏又根据《周易‧蒙卦》:「初筮告,再三渎,渎则不告」,认爲古人占卜和祭祀均有常例,不可数祭,否则就是亵渎鬼神;而釐尹正是因爲祭祀不能数祭,所以拒绝了柬大王的要求。「杀」、「 䄟」虽然音理可通,但此处却是扞格难解。因爲柬大王并没有要一祭再祭,他和釐尹冲突的关键在于到底可不可以祭(莒中的「名山名溪」),而不是祭多少次的问题。

诸多文章裏,陈伟的意见值得重视。虽然他也和季旭昇等学者同样释「杀」为「减省」义,但他没有牵强附会,而是根据上下文意,正确指出「杀祭」是指不祭楚邦的「高山深溪」,而去祭莒中的「名山名溪」。这种跨越传统地域界限的祭祀,其实就是传世文献上所谓的「淫祀」。笔者认爲,〈柬大王泊旱〉一文中的「杀祭」正应该理解为「淫祀」,和传世典籍及出土文献中所见的「淫祭」、「奇祠」、「黩祭」、「滥祀」等词同义,都是对同一宗教意识形态的不同表述。

「杀祭」一词对正确理解〈柬大王泊旱〉极其关键。自从郭秉永释出「吾所得地于莒中者」的「地」字,陈斯鹏释出「莒」字,到陈伟贯通其义,指出文中的「楚邦」指的是楚国的传统领域,并不包括新攻佔的莒地,反映了古人领土观念的层次性,〈柬大王泊旱〉一文的意义就豁然明朗。笔者也曾着文讨论战国时期古人空间观念的层次性,指出不但古人的领土观念有层次性,而且这种空间观念的层次性也反映在日常生活举措和宗教地理观念上(sacred geography)。例如:战国九店《日书》中,古人对外出旅行依空间概念分爲「行作」、「远行」、「久行」(「长行」)、「跖四方野外」; 对于不同距离的旅行,有不同的宗教礼仪,来确保出行安全。再如楚简祭祷对象中有「宫」、「野」的区别(「宫地主」、「野地主」等等,有意思的是,这种「宫」、「野」区别只出现在地祇上),也是这种空间观念在宗教礼仪上的体现。[31]〈柬大王泊旱〉中的「杀祭」,即跨越传统疆域界限的祭祀,正违反了以釐尹为代表的楚国保守的传统宗教地理观念。下面就从文字和宗教思想背景两方面来进一步论证「杀祭」即「淫祀」。

「杀」字除了上面提到的「杀戮」和「减省」义之外,还有不大爲讨论者所注意的「放散」一义。「放散」义的「杀」字,和「杀戮」义的「杀」字,是同一个字形所代表的语言学上两个不同的词。「放散」义的「杀」字是「𥻦」的假借字。清代学者王念孙早就注意到这一点。王引之《经义述闻‧大戴礼记‧杀三苗》在「杀三苗于三危」一句下,引「家大人」王念孙的意见说道:

「杀非杀戮之杀,乃𥻦之借字,谓流放之也。字亦通作蔡。《说文》:𥻦 ,䊝𥻦 ,散之也。从米,杀声。」[32]

段玉裁在《说文解字注‧米部‧𥻦》也说:「𥻦本谓散米,引伸之凡放散皆曰𥻦,字譌作蔡耳。亦省作杀。《齐民要术》凡云杀米者皆𥻦米也。《孟子》曰:杀三苗于三危,即𥻦三苗也。」[33]

孙诒让《墨子闲诂‧备城门》在「杀沙砾鐡」之下引毕沅云:「杀,𥻦省文。《说文》云:『䊝𥻦,杀,散之也』。」[34]

孙星衍《尚书今古文注疏》在《书‧酒诰》「予其杀」句下注:「杀同𥻦 ,《方言》云:『散,杀也。』《后汉书‧樊儵传》注引《左传》曰:『周公杀管叔而𥻦 蔡叔。』杜注云:『𥻦,放也。』」 [35]另外,《晏子春秋》等传世先秦典籍中也有「杀」作「放散」义的例证。

可见,「杀」是「𥻦」的借字,有「放散」这个假借义,是先秦文献中常见的一个词。「杀」的这一意义不但有传世文献的例证,也有楚简文字的实例。郭店楚简〈唐虞之道〉有如下词句:

「尧舜之行,爱亲尊贤。爱亲故孝,尊贤故番(禅)。孝之杀,爱天下之民。番(禅)之传,世亡隐德。」

原整理者错把「杀」解为从虫从方的字,读为「方」。陈伟根据《说文》、《古文四声韵》的相关字形,正确指出此字是「杀」字。[36]同字还见于郭店〈五行〉:「爱父,其杀爱人, 仁也」,和郭店〈语丛一〉103号简:「礼不同,不丰不杀」,郭店〈语丛三〉40号简:「爱亲,则其杀爱人。」

但是陈伟以及大多数学者都认爲,这里 「『杀』有衰减的意思」。在此基础上,梁涛甚至更进一步推论,〈唐虞之道〉的「孝之杀」所主张的是「爱天下之民」而可以适当减杀、牺牲孝,认爲这是儒学史上「前无古人,后世也罕见来者」的惊世之论。[37]事实上,这里的「孝之杀」并不是什麽惊世之论,而是应该如王念孙等清代学者所分析的那样,理解「杀」为「放散」。王博指出:

「这里的『方』(引者按:这里王博根据原整理者的错误分析,误释为『方』),应该读为『放』,所谓的『孝之方』,其实是『孝之放』,放是放开、展开的意思。儒家讲『爱有等差,施由亲始』,对『亲』的爱就是『孝』。爱从孝开始,然后向外面延伸,这就是『放』,或者叫『推』」。[38]

以上的论述,除了把「杀」字误释为「方」以外,其他都还能成立。这一句的含义还是儒家「老吾老以及人之老,幼吾幼以及人之幼」的基本教义。〈唐虞之道〉中,「孝之杀」与「禅之传」平行,「杀」和「传」都有「推己及人」、「推广」、「扩散」、「延展」的涵义。[39]〈五行〉中「杀」的「放散」一义,到了汉初就可能已经比较生僻。马王堆帛书〈五行〉篇对「爱父,其丝[杀]爱人, 仁也」这一句的解说是:

「『爱父,其杀爱人, 仁也』,言爱父而后及人也。爱父而杀其邻[之]子,未可谓仁也。」

虽然解説者还明白儒家的教义,认爲这是「爱父而后及人也」,但可能已经不理解「杀」的意义,所以才在后面加了「爱父而杀其邻[之]子」这句牛头不对马嘴的话。[40]

从以上例子可以看出,「杀」的「放散」一义,在战国时期楚国文献中经常使用。上述楚简中的「杀」字,除了郭店〈语丛一〉103号简「礼不同,不丰不杀」的「杀」可能只作「减省」义外,其他几例都应作「放散」、「扩散」解。

从语音上来説,作爲「𥻦」的借字的「杀」,与「散」音义皆近,可以通假。杀,古音属心纽月部;散,心纽元部。王力《同源字典》认爲,「散」与「𥻦」(后起字「撒」),古音相近(「元月对转」),是同源字。[41]裘锡圭也注意到假借为「㪔」的「散」可以训为「杀」,「杀」、「散」是音义皆近的同源词。[42]虽然「杀」和「散」的语法形态关係还值得进一步研究,[43]但可以肯定,两者在语音上关係极其密切,是可以通假的两个字。所以,〈柬大王泊旱〉中「杀祭」的「杀」,可以説是「散」的借字。「散」的本义是「分散」、「分布」,又可引申为杂乱、纷乱。《说文‧𣏟部》:「㪔,分离也。从攴从𣏟。𣏟,分㪔之意也。」「㪔」字通作「散」。《广雅‧释诂三》:「散,布也」。《尚书‧武成》:「散鹿台之财,发鉅桥之粟」,孔颖达疏:「散者,言其分布」。「散」又有杂乱、纷乱的意义。《淮南子‧原道》:「不与物散,粹之至也」。高诱注:「散,乱」。因此,「杀祭」即「散祭」,也就是乱祭,淫祀。

从语义上来说,训为「放」、「散」的「杀」字,和「淫」、「黩」、「妄」、「滥」等常常用来形容不正当祭祀的词一样,都在不同程度上表示「过」、「乱」等意义。因此,〈柬大王泊旱〉中的「杀祭」可以理解为「散」祭,是指扩散了的、超越原来应有範围的不正当的乱祭。

《礼记‧曲礼下》对「淫祀」的定义是:「凡祭,有其废之莫敢擧也,有其擧之莫敢废也。非其所祭而祭之,名曰淫祀。淫祀无福。」[44]这是对祭祀对象範围的笼统界定:已经废除的祭祀不应该再兴,应该祭的对象不敢荒废。但到底什麽该祭、什麽不该祭,没有具体説明。就早期文献记载及有关事例来分析,「淫祀」可以概括为以下几种情况:

第一类是「非族」、「非类」而祭之,这是超出了祭祀对象的亲族血缘关係的範围。如《左传‧僖公十年》狐突说的「神不歆非类,民不祀非族。」[45]《左传‧僖公三十一年》寗武子曰:「鬼神非其族类,不歆其祀。」[46]《论语‧为政》:「子曰:非其鬼而祭之,谄也。」[47]虽然有学者指出,从甲骨文的实例来看,商代王室的祖先祭祀包括本族之外的鬼神,如伊尹及其它异姓贵族,[48]但是,祖先祭祀的对象主要是本族祖先,这作爲商周时期祭祀的一般规则,尤其是在早期,应是确实存在的。[49]商周祖先祭祀的本质是族祭,祖先祭祀强调血缘关係,具有一定的排他性,这也是商周王室爲了维护其统治地位而设的游戏规则。当然,这样的规则,只是用来确保商周王室政治宗教上的垄断地位,不准别人来祭祀商周王室的祖先神,但并不排斥王室自己,爲了某种政治目的,而去祭祀别人的祖先。

第二类是「越望」而祭之,这是指超越祭祀对象的地缘範围而言。根据中国古代的宗教地理观念,不在其地域範围之内的神祇(主要是地祇)不应该祭祀。《礼记‧曲礼下》在界定「淫祀」之前的一段文字説道:「天子祭天地,祭四方,祭山川,祭五祀,岁遍。诸侯方祀,祭山川,祭五祀,岁遍。大夫祭五祀,岁遍。士祭其先。」[50]《礼记‧王制》也说:「天子祭天地,诸侯祭社稷,大夫祭五祀。天子祭天下名山大川:五岳视三公,四渎视诸侯。诸侯祭名山大川之在其地者。天子诸侯祭因国之在其地而无主后者。」[51]汉代应劭的《风俗通义》甚至有更具体的规定。[52]这些严整的规定可能参杂了战国秦汉之际儒者的构想,但是我们从《左传》等先秦文献可以清楚看到,古人祭祀的宗教地域观念。《左传‧哀公六年》:

「初,昭王有疾,卜曰:『河为祟。』王弗祭。大夫请祭诸郊。王曰:『三代命祀,祭不越望。江、汉、雎、漳,楚之望也。祸福之至,不是过也。不穀虽不德,河非所获罪也。』遂弗祭。」

孔子聼说了楚昭王不因自己的疾病而越界祭河的事,还称许楚昭王说:「楚昭王知大道矣。其不失国也,宜哉!」[53]这里楚昭王清楚説明了「三代命祀,祭不越望」,而楚国祭祀的疆域是「江、汉、雎、漳」。从上文的分析可以看出,〈柬大王泊旱〉中柬大王想要祭祀莒中的「名山名溪」,和这里卜者与大夫要楚昭王祭河如出一辙,是「越望」而祭,这正是釐尹所强烈反对的「杀祭」。

第三类是「越分而祭」,这是指祭祀者在祭祀的对象、规格、祭品等方面僭越了当时社会等级制度所允许的範围。清代学者孙希旦在《礼记集解‧曲礼下》注曰:「淫,过也。或其神不在祀典,如宋襄公祭次睢之社;或越分而祭,如鲁季氏之旅泰山,皆淫祀也。淫祀本以求福,不知淫昏之鬼不能福人,而非礼之祭,明神不歆也。」[54]在春秋战国这所谓「礼崩乐坏」的时代,僭越礼制而行分外之祭是常有的事。

第四类是「数祭」,也称「黩祀」、「黩祭」,这是指祭祀的次数而言。《尚书‧说命中》:「黩于祭祀,时谓弗钦。礼烦则乱,事神则难。」《礼记‧祭义》:「祭不欲数,数则烦(《尚书注疏》卷十《正义》作黩),烦(黩)则不敬。」[55]前文提到的孟蓬生已经讨论了频繁祭祀亵渎鬼神以及《说文‧示部》的「䄟」字。虽然从用字假借关係来説,「杀」有可能读为「䄟」,但是从上下文的文义来看,〈柬大王泊旱〉中的「杀祭」并不是「数祭」,还是应该理解为「越望」而祭的「淫祀」。

先秦古书中关于「淫祀」的事例可能不止以上四种类型,而且,不同时期、甚至于同一时期的不同场合,「淫祀」的概念也不尽相同。「淫祀」并不是有固定内涵的、特定的某种宗教活动,而是用来指称与所谓的「正祀」相对立的,包括不为当时国家、宗教传统、社团甚至个人所认可的任何宗教行爲。换言之,「淫祀」是当某些人或社会集团的宗教活动超越了原有的界限、突破了传统的範围时,因而受到的谴责。指责他人的宗教活动为「淫祀」,是当权者或者文人士大夫用来禁止某些宗教行爲,维护现存社会制度和社会关係的有效工具。

另外,需要指出的是,春秋战国时期「杀祭」、「淫祀」等观念之所以频繁出现,并不是方士兴起、巫术泛滥的结果,也不是因为某种新的宗教形式产生,而是反映了国家、宗教团体或个人对其不认同的其他宗教活动加强控制。长期以来,在学术界较有影响的看法是,把「淫祀」当作「迷信」。二十世纪初研究风俗史的张亮采正是其中的代表:

「春秋以降,阴阳家言风靡一时,……以故淫祀渐兴。如锺巫、冈山、炀宫、实沈,台骀、次睢之社等,不可枚举;裨竈、梓慎之流大扬其波。虽有孔子、子产之力持正论,不足以辟之也。」「秦汉之际,方士说兴,淫祀更不可究诘。观史迁《封禅》一书可知矣。……贡禹、匡衡、韦元(玄)成、谷永力辟淫祀,汉之郊祀赖其驳奏,古制复存。然王莽末年,尤崇淫祀千七百所。应劭《风俗通‧祀典篇》于淫祀及神怪禁忌之事,多所指斥匡正。……王符《潜夫论》亦甚言巫祝祈祷之靡费无益。……议论之正,力禁之严,固皆有心世道者,然迷信既深,有朝禁而夕弛,此息而彼兴者。」[56]

这里张亮采完全站在中国传统士大夫的立场,接受了他们对于民间宗教的偏见,把「淫祀」全然看作是「迷信」,是与理性的儒教甚至道教相对立的「恶」势力,把「正祀」与「淫祀」的互动,错误地看成善与恶、好与坏、理性与非理性的斗争,从而完全忽视了「淫祀」是国家、宗教社团以及士大夫实施宗教控制的手段这一根本性质。另外,「淫祀」不但不能不加分析地看作就是「迷信」,也不能像某些学者那样简单地把它当作就是「民间宗教」,[57]虽然「正祀」与「淫祀」的互动可以帮助我们了解国家对民间信仰与宗教活动的态度。

最后需要説明的一点是,儘管〈柬大王泊旱〉中柬大王接受了釐尹的意见,「不敢杀祭」,没有去祭祀莒中的名山名溪,但这并不是说楚国就当真「祭不越望(传统的望)」。事实上,随着楚国领土扩张,帝国成形,传统的宗教地理观念也在不断改变,以适应政治上的需要。陈伟指出,楚国的领土观念是一个不断变化的地区概念。[58]新蔡楚简为我们提供了有力的佐证:

新蔡简甲三11+甲三24:「……昔我先出自[川+邑],归宅兹[水+疋](雎、沮)章(漳),以选(徙)迁处……」

新蔡简甲三:268号残简:「□及江、滩(汉)、[水+疋](雎、沮)、漳,延至于瀤(淮)……」[59]

从这里微妙的措辞可以看出,楚国疆域的发展,是从早期的「雎漳」流域,到《左传‧哀公六年》楚昭王所说的「江、汉、雎、漳,楚之望也」,再到「江、汉、雎、漳,延至于瀤(淮)」。这里的「延」字,与「杀祭」的「杀」,其实是指同一囘事。「延」是积极、褒义(至少是中性的)的说法(「及」,领土的扩张、延伸),而「杀」是从消极、贬义一面来说(「放散」,祭祀的扩散、散乱)。随着楚国领土观念变化,宗教地理观念也随之改变,虽然一如〈柬大王泊旱〉所显示的,这其中并不是没有保守力量的阻挠。我们在〈柬大王泊旱〉一文看到的,恰好只是以釐尹为代表,保守传统宗教势力的一面之词,也正好反映了本篇竹书作者保守的政治立场。

总之,〈柬大王泊旱〉中的「杀祭」所引发的柬大王与釐尹之间──亦即帝国政治与传统宗教观念之间──的冲突,是战国秦汉帝国形成过程中一个重要环节。宗教意识形态如何与领土扩张相配合,是当时统治者面对的一大挑战。以往讨论战国秦汉帝国的形成时,常常只强调政治、军事、经济方面的因素(如县制的起源与形成、兵制的演变等等),而较少讨论宗教意识形态在建立与维持帝国政权合理性方面所起的重要作用。军事力量与经济基础在帝国形成过程中固然至关重要,然而,有效统治所依靠的,绝不仅仅是军事力量,而往往也有赖于种种宗教礼仪。因此,宗教礼仪的发展与配合,是帝国形成过程中不可或缺的一部分。大体而言,宗教礼仪在帝国形成发展的三个阶段中,有三种不同的作用。

首先,在帝国形成之前或形成初期,兼併征伐经常是以对方的宗教礼仪行爲不轨为藉口。春秋战国时期的诸侯兼併战争常是「挟天子以令诸侯」,以维持传统的礼乐制度为旗号。《论语‧季氏》:「孔子曰:天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。」[60]「礼乐」与「征伐」并提,正可説明宗教礼乐与帝国政治的密切联係。《左传‧僖公四年》也提到,齐侯率诸侯之师伐楚,理由之一就是楚国「贡包茅不入,王祭不共,无以缩酒。」[61]再如《左传‧僖公二十六年》:楚国以夔子不祀祝融与鬻熊,灭夔。[62]据《水经‧沭水注》引《尸子》曰:「莒君好鬼巫而国亡」,[63]柬大王元年(公元431年)楚伐莒很可能就是以莒王「淫祀」为由。《左传》、《国语》中这类例子不胜枚举。

其次,一旦军事上成功攻佔领土之后,如何在宗教上採取相应措施来巩固帝国统治,成了另一个问题。这正是柬大王踫到的难题──他想要祭祀莒中的山川之神,但受到宗教传统观念的限制,不敢「杀祭」。随着楚国开疆拓土,原本「僻在荆蛮」的楚族小国,「及通而霸」,逐渐演变成多族共存、称霸南土的准帝国。这时,宗教力量的来源也有相应的发展变化:由以祖先祭祀爲主,逐渐转变成祖先崇拜与山川祭祀并重。换言之,宗教崇拜的对象,不再侷限于特定的祖先亡灵,而转为更广泛的自然山川之神以及跨传统疆域的神祇(诸如「太一」)。[64]在战国秦汉帝王看来,突破传统宗教观念(如「杀祭」)的束缚,是势在必行、不得不然的发展。当然期间经过了很多曲折,而这个发展的最后结果,便是秦汉帝国五岳封禅制度的建立。[65]

然而,等到帝国建立以后,爲了维护社会稳定,实施有效统治,又必须回归传统,利用传统宗教观念(例如以区别「正祀」与「淫祀」的方式)实行严格的宗教控制。云梦睡虎地秦简就对「王室祠」、「公祠」与「奇祠」有明确规定。彭浩指出,「王室祠」是经秦王认可的神位,既包括王室自祀之神,也包括群臣、民间祭祀之神,而「公祠」是指「王室祠」当中「为民所立,与众共之,四时常祀,及为群姓祷祀」(《礼记‧祭法》孔颖达疏语)的「五祀」及「社」。[66]「王室祠」、「公祠」都是正祀,但与「王室祠」相对的则有「奇祠」,属于「淫祀」。睡虎地秦简中的〈法律答问〉有如下简文:

「『擅兴奇祠,赀二甲。』可(何)如为『奇』?王室所当祠固有矣,擅有鬼立(位)殹(也),为『奇』,它不为。」(简161)[67]

简文明确界定,所谓「奇祠」,是在「王室祠」之外擅立神位的非法祭祀活动。

综上所述,〈柬大王泊旱〉中的「杀祭」,与秦简中的「奇祠」、传世文献中所谓的「淫祀」、「妄祭」、「黩祀」等,以及《礼记‧王制》中的「左道」、[68]《风俗通义》中的「愆礼」,[69]甚至现在还用的「邪教」等词彙,都是对同一宗教意识形态的不同表述,是指不为国家、社会团体、宗教传统或个人所认可的宗教活动。而因应不同情况,调整对所谓「杀祭」「淫祀」的态度,使其为己所用,更是战国秦汉时期帝国政治中的重要环节,是统治者试图实施宗教控制的重要手段。

附记:

谨以此文纪念上海博物馆的李朝远先生。当初为写作此文,曾与李先生往复讨论,获益良多,谨志铭感。

自2007年11月在台湾大学召开的中国简帛学国际论坛上发表本文以后,我对〈柬大王泊旱〉中的「杀祭」一词和战国秦汉时期的帝国与宗教关係,又有后续的研究,请参看〈说「杀」 「散」, 兼谈古文字释读中的通假字问题〉,《简帛》第4辑 (上海古籍出版社,2009年), 页315-331;〈帝国与宗教:古代中国与罗马帝国的比较研究〉,《古代罗马和秦汉中国—风马牛不相及乎》(《法国汉学》第14辑),页196-218,北京:中华书局,2009年。

引用书目

壹、中、日文部分

一、传统文献

阮元编辑校刻:《十三经注疏》,北京:中华书局,1980年。

孙星衍撰,陈抗、盛冬龄点校,《尚书今古文注疏》,北京:中华书局,1986年。

郑玄注,刘寳楠注:《论语正义》,上海书店,1986年。

孙诒让:《墨子闲诂》,上海书店,1986年。

徐元诰撰,王树民、沈长云点校:《国语集解》,北京:中华书局,2002年。

孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》,北京:中华书局,1989年。

应劭撰,王利器校注:《风俗通义校注》,北京:中华书局,1981年。

许慎撰,段玉裁注:《说文解字注》,上海古籍出版社,1981年。

王引之:《经义述闻》,上海:商务印书馆,国学基本丛书, 1935年。

俞樾:《诸子平议》,中华书局版,1954年。

二、近人论着

小南一郎:〈语から说へ—中国おける小説の起源をめぐって〉,《中国文学报》第五十册,1995年,页1-9。

王永平:〈论唐代的民间淫祠与移风易俗〉,《史学月刊》2000年第5期,页124-129。

王博:〈论郭店楚墓竹简中的「方」字〉,《简帛思想文献论集》,台北:台湾古籍出版社,2001年。

谷口洋:〈《国语》《论语》における“语”について〉,《日本中国学会报》第50集,1998年,页1-14。

沙加尔着,龚群虎译:《上古汉语词根》,上海教育出版社,2004年。

李零:〈「太一」崇拜的考古研究〉,收入《中国方术续考》,北京:东方出版社,2000年,页207-238。

李零:《郭店楚简校读记》(增订本),北京大学出版社,2002年。

李零:《简帛古书与学术源流》,北京:三联书店,2004年。

贝冢茂树:〈国语に现れた説话の形式〉,《东方学》第14辑,,1957年,页1-14。

周玉秀:《〈逸周书〉的语言特点及其文献学价值》,北京:中华书局,200年。

周振甫:《中国修辞学史》,北京:商务印书馆,1991年。

季旭昇:〈〈柬大王泊旱〉题解〉,简帛网, 2007年2月3日。

金理新:《上古汉语形态研究》(合肥:黄山书社,2006年),页3-12。

宗福邦、陈世铙、萧海波主编:《故训汇纂》,商务印书馆,2003年。

俞志慧:〈《国语》〈周、鲁、郑、楚、晋语〉的结构模式及相关问题研究〉,《汉学研究》第23卷第2期,2005年,页35-63。

俞志慧:〈语:一种古老的文类──以言类之语为例〉,《文史哲》2007年第1期,页5-22。

马承源编:《上海博物馆藏战国楚竹书(四)》,上海古籍出版社,2005年。

徐在国:〈从新蔡葛陵楚简中的「延」字谈起〉,《简帛》第1辑,武汉大学简帛研究中心主办,上海古籍出版社,2006年,页199-201。

梁涛:〈竹简〈唐虞之道〉「孝之杀」的思想史意义〉,清华大学简帛研究网,2006年5月16日。

张永山:〈从卜辞中的伊尹看「民不祀非类」〉,《古文字硏究》第22辑,2000年,页1-5。

张亮采:《中国风俗史》,商务印书馆,1926年。

张春龙:〈慈利楚简概述〉,载艾兰、邢文编:《新出简帛研究》,文物出版社,2004年,页4-11。

梅祖麟:〈有中国特色的汉语历史音韵学〉,Journal of Chinese Linguistics 30.2 (2002), pp. 211-240。

梅祖麟:〈比较方法在中国,1926-1998〉,《语言研究》第23卷第1期, 2003年,页16-27。

麦耘:〈汉语音韵历史研究若干问题之我见〉,《古汉语研究》2003年第4期,页13-19。

张崇礼:〈读上博四〈简大王泊旱〉杂记〉,简帛网,2007年5月28日。

陈伟:《楚东国地理研究》,武汉大学出版社,1992年。

陈伟:〈郭店竹简别释〉,《江汉考古》,1998年4期。

陈伟: 《郭店楚简别释》,湖北教育出版社,2002年。

陈伟:〈〈简大王泊旱〉新研〉,简帛网,2006年11月22日。

陈伟:〈〈昭王毁室〉等三篇竹书的几个问题〉,《出土文献研究》第7辑,2005年11月,页30-34。

郭锡良:〈历史音韵学研究中的几个问题〉,《古汉语研究》2002年第3期,页2-9。

郭锡良:〈音韵问题答梅祖麟〉,《古汉语研究》2003年第3期,页2-17。

黄沛荣:《周书研究》,台北:台湾大学中国文学研究所博士论文, 1976年。

彭浩:〈睡虎地秦简「王室祠」与《赍律》考辨〉,《简帛》第1辑,武汉大学简帛研究中心主办,上海古籍出版社,2006年,页239-248。

葛志毅:〈史官的规谏记言之职与《尚书》、《国语》的编纂〉,《文史》2001年第3期,页35-46。

裘锡圭:〈甲骨文中所见的商代农业〉,收入《古文字论集》(北京:中华书局,1992年),页172。

叶国良:〈〈柬大王泊旱〉诠解〉,武汉大学简帛研究中心,中国简帛学国际论坛会议论文,2006年11月。

赵伯雄:〈先秦文献中的「以数为纪」〉,《文献》,1999年第4期。

杨宽:《战国史料编年辑证》,上海人民出版社,2001年。

贰、西文部份

Gary Arbuckle, “An Unnoticed Religious Metaphor in the Analects?” Journal of Chinese Religion 2 (1993), pp. 1-12.

Mieke Bal, Narratology: Introduction to the Theory of Narrative (Second Edition). Toronto: University of Toronto Press 1997; 中译本:米克‧巴尔着,谭君强译:《敍述学:敍事理论导论》, 第二版, 北京: 中国社会科学出版社,2000年。

Roland Barthes, “An Introduction to Structural Analysis of Narrative,” New Literary

History 6.2 (1975), pp. 237-272.

E. M. Forster, Aspects of the Novel. New York: Harcourt, Brace 巴尔着,谭君强译:《敍述学:敍事理论导论》(第二版)(北京:中国社会科学出版社,2003年)。Genette称第一层次为“narration”,见Gérard Genette, Narrative Discourse, p. 27。

[9]Genette称 “récit”, 英文经常译作“narrative”。

[10]Genette称 “histoire”。

[11]陈伟:〈《昭王毁室》等三篇竹书的几个问题〉,《出土文献研究》第7辑(2005年11月),页30-34。

[12]David Schaberg, A Patterned Past: Form and Thought in Early Chinese Historiography (Harvard University Asia Center, 2001), p. 7.

[13]徐元诰撰,王树民、沈长云点校:《国语集解》(北京:中华书局,2002年),页483-487。

[14]徐元诰撰,王树民、沈长云点校:《国语集解》,页594。

[15]俞志慧:〈《国语》〈周、鲁、郑、楚、晋语〉的结构模式及相关问题研究〉,《汉学研究》第23卷第2期(2005年),页35-63;〈语:一种古老的文类──以言类之语为例〉,《文史哲》2007年第1期,页5-22。

[16]泊,濮茅左引《集韵》、《广韵》读为「止」,又读为「怕」;孟蓬生认爲「泊」即《周礼》的「酺」;董珊读为 「雩」;周凤五、陈伟、何有祖读为「祓」;季旭昇读为「敀/迫」,意为「压迫」、「窘迫」、「困窘」;见季旭昇:〈〈柬大王泊旱〉题解〉,简帛网,2007年2月3日。从全文文意来看,文章开始交待楚国发生旱灾,柬大王希望举行祭祀来止旱,占卜问于大夏,以读「止」较妥。

[17]此句四字,意义不明。张崇礼不同意周凤五、陈伟的说法,即龟尹倾斜伞盖为柬大王遮阳,而认爲是龟尹加快折竹占卜的速度。但这似乎也不容易讲通。见张崇礼:〈读上博四〈简大王泊旱〉杂记〉,简帛网,2007年5月28日。

[18]陈伟从陈斯鹏的意见,将7号简与19号简连读。但从上文来看,柬大王遭到釐尹拒绝速祭莒中名山名溪的要求以后,并没有直接反驳,而是走开了,转而向安君与陵尹子高诉説。下文是陵尹与釐尹发生冲突,请求太宰来裁决。因此,这两段之间应有陵尹聼了柬大王的诉説之后,与釐尹的对话。此处疑有脱简。

[19]伥子,即长子,见《荀子‧儒效篇》及《解蔽篇》。俞樾《诸子平议‧荀子一》:「长子,犹鉅子也。《庄子‧天下篇》《释文》引向秀曰:「墨家号其道理成者爲鉅子,若儒家之硕儒。」长与鉅义同,鉅子,长子,盖当时有此称。」(中华书局,1954年),页245。

[20]「元君」下有一墨点,似应为重文号。类似情形,见23号简。

[21]陈伟从陈斯鹏的意见,将23号简与17号简连读,但怀疑其说解。诚如陈伟所指出,如果「将为客告」是令尹说的话,这里的「客」字没有着落,而且,称臣下为客似乎有点怪。叶国良以爲,「客」是给王「出主意的宾客」,见〈〈柬大王泊旱〉诠解〉,武汉大学简帛研究中心,中国简帛学国际论坛会议论文(2006年11月)。陈伟将五字一句读,以「客告」爲「各曹」,但此处似乎并无诉讼的两曹。疑此处有脱简。将17、18号简排在其后的理由是,本段中「君皆楚邦之将军」与上文的「令尹」相照应,令尹执掌楚国的军政大权,主兵事,这里是太宰继续与令尹对话。

[22]陈伟将18号简与9号简连读。但是前一段似乎是太宰与令尹的对答,与王没有直接联繋。下接「王诺」似乎与情理不合。此处与下文之间,疑有脱简。

[23]晶闺,学者多读为「三闺」,但都不太容易讲通。疑应读为「参奎」。参、奎是二十八宿西方七宿中的首尾,柬大王所梦,可能与星占有关。

[24]相徙,陈伟从周凤五读为「相随」。此则证明包山楚简遣策中的「相徙之器所以行」中的「相徙之器」也应读为相随之器,即随身器用。周凤五以爲:「相随,官名,为楚王近侍之官」,相徙之器是「相随之官所掌的出行携带物品」,但包山2号墓并非王墓,似乎理解为一般的出行随身器用较妥。

[25]此处疑有脱简。陈伟也将10号简与11号简连读,但前文柬大王问相徙中谢,是关于王梦参奎未啓,而下面接太宰「将必鼓而涉之……」,似乎不妥。此处也疑有脱简。10号简类似前面的19号简,内容应该是夸讚太宰为「圣人之子孙」,一定会对王的梦作出正确的解説,下面再接王与太宰的问答。

[26]第三章两次提到「鼓而涉之」,周凤五指出,「击(鸣)鼓攻之」是古代责让声讨鬼神的一种方法。类似的讨论见Gary Arbuckle, “An Unnoticed Religious Metaphor in the Analects?” Journal of Chinese Religion 2 (1993), pp. 1-12.。周凤五和叶国良认爲这是柬大王击鼓涉水,声讨的对象是夏水之神,是夏水之神造成楚国旱灾(周叶二人把前面占卜贞问的「大夏」理解为「夏水」)。我猜测击鼓声讨的对象更可能是下文的「旱母」,因爲根据传説,旱母「所见之国大旱,赤地千里」(《神异经》等),楚国的旱灾应是「旱母」所为。但是,如周凤五指出,「鼓而涉之」的「涉」暗示对象似乎应该是流水。

[27]13号简之前有脱简。根据上下文可知,13号简起首之句(「我何爲?岁焉熟?」),是柬大王问太宰的话。

[28]E. M. Forster, Aspects of the Novel (New York: Harcourt, Brace 」的本义就是「斩杀草木」,这个推论恐怕有问题。因爲,可以训为「散」的「杀」字,是「𥻦」的借字,与杀戮的「杀」只是同形词,语义上不见得必然有联係。也就是说,训为「杀」的「散」(「㪔」)字,并没有「杀戮」的意义。「㪔」的本义还应如《说文》所説,是「分散」。「散」和「𥻦」的词源是「播撒」、「分散」的意思,见Axel Schuessler, ABC Etymological Dictionary of Old Chinese (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2007), pp. 449-450。

[43]「杀」有可能就是「散」在语法上的音变而形成的及物或使役形态。《说文》「𥻦,散之也」表示「𥻦」有可能是「散」的及物或使役形式。古汉语里,不及物动词或形容词,可藉由其后加「之」字来表示及物或使役,这种用法,参见Jerry Norman, Chinese (Cambridge: Cambridge University Press, 1988), pp. 91-92, 102, 129-130。此外,蒲立本曾提出,上古汉语介音*-r-作爲中缀,具有「使役」的功能;「杀」(*srât,生纽二等,有介音*-r-)和「散」(*sâns)的配对,为蒲立本的观点提供了新的例证。蒲立本说,见Edwin E. Pulleyblank, “Some New Hypotheses Concerning Word Families in Chinese,” Journal of Chinese Linguistics 1.1(1973), p.118。上古二等介音*-r-作爲中缀的功能比较複杂,有关讨论见沙加尔着,龚群虎译:《上古汉语词根》(上海教育出版社,2004年),页123-130。「杀」、「散」古音的构拟,见Axel Schuessler, ABC Etymological Dictionary of Old Chinese (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2007), pp. 449-450, 452。

[44]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》(北京:中华书局,1989年),页152-153。

[45]杨伯峻编着,《春秋左传注》(北京:中华书局,1981年),页334。

[46]杨伯峻编着,《春秋左传注》,页483。

[47]郑玄注,刘寳楠注:《论语正义》(上海书店,1986年),页41。

[48]Edward L. Shaughnessy, “Extra-lineage Cult in the Shang Dynasty: a Surrejoinder,” Early China 11-12 (1985-1987), pp. 182-190。 张永山:〈从卜辞中的伊尹看「民不祀非类」〉,《古文字硏究》第22辑 (北京:中华书局,2000年),页1-5。

[49]Terry F. Kleeman, “Licentious Cults and Bloody Victuals: Sacrifice, Reciprocity, and Violence in Traditional China,” Asia Major (Third series) 7.1 (1994), pp. 185-211.

[50]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》,页150-152。

[51]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》,页347。

[52]应劭撰,王利器校注:《风俗通义校注》(北京:中华书局,1981年),页350,386。

[53]杨伯峻编着:《春秋左传注》,页1636。

[54]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》,页153。

[55]孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》,页1207。

[56]张亮采:《中国风俗史》(商务印书馆,1926年),页52-52,75-75。

[57]王永平:〈论唐代的民间淫祠与移风易俗〉,《史学月刊》,2000年第5期,页124-129。

[58]陈伟:《楚东国地理研究》(武汉大学出版社,1992年),页1-12。

[59]徐在国:〈从新蔡葛陵楚简中的「延」字谈起〉,《简帛》第1辑(武汉大学简帛研究中心主办,上海古籍出版社,2006年),页199-201。

[60]郑玄注,刘寳楠注:《论语正义》(上海书店,1986年),页354。

[61]杨伯峻编着:《春秋左传注》,页290-291。

[62]杨伯峻编着:《春秋左传注》,页440-441。

[63]杨宽:《战国史料编年辑证》(上海人民出版社,2001年),页138。

[64]李零:〈「太一」崇拜的考古研究〉,收入《中国方术续考》(东方出版社,2000年),页207-238。

[65]Mark Lewis, “The Feng and Shan Sacrifices of Emperor Wu of the Han,” in Joseph McDermott, ed., State and Court Ritual in China (Cambridge and New York: Cambridge University Press, 1999), pp. 50-80.

[66]彭浩:〈睡虎地秦简「王室祠」与《赍律》考辨〉,《简帛》第1辑(武汉大学简帛研究中心主办,上海古籍出版社,2006年),页239-248。

[67]彭浩:〈睡虎地秦简「王室祠」与《赍律》考辨〉,《简帛》第1辑,页240。

[68]《礼记‧王制》:「析言破律,乱名改作,执左道以乱政,杀。作淫声、异服、奇技、奇器以疑众,杀。行伪而坚,言伪而辩,学非而博,顺非而泽以疑众,杀。假于鬼神、时日、卜筮以疑众,杀。此四诛者,不以听。凡执禁以齐众,不赦过。」见孙希旦撰,沈啸寰、王星贤点校:《礼记集解》,页373。

[69]应劭撰,王利器校注:《风俗通义校注》(北京:中华书局,1981年),页137-167。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/513649.html

以上是关于文化-《柬大王泊旱》的敍事结构与宗教背景的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。