秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本) ,对于想了解历史故事的朋友们来说,秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)

(中研院史语所研究员)

湖北江陵張家山247號西漢初墓出土的《奏讞書》簡180-196 是一個和姦案例。注釋者認為本案不諱“正”字,當屬漢初。[1]秦和漢初避諱不很嚴格,睡虎地秦簡中“正”字屢見,單從諱正字斷代,證據不夠堅強。[2]彭浩和池田雄一先生將此案歸於秦代。彭先生指出,第一是因為本案例和其他三個他認為的秦代案例都排在西漢案例之後,第二是此案發生在杜縣,而杜縣於“西漢時改設上林苑”,因而此案應屬西漢前之秦代。[3]可是《奏讞書》廿二個案例中有不少沒有明確的紀年,排列的順序是否一定按時代先後,不是完全能夠確定。誠如彭先生所說,最少有兩個東周案例即“插編在秦代案例中”。其次,據《漢書•東方朔傳》,武帝企圖擴大上林苑,杜縣被納入是在建元三年(公元前138年)以後,甚至在元鼎期間(公元前116-111)。[4]此事為時甚晚,並不合適用來推定此案的下限。此外,彭浩和其他學者也都曾指出現在所見到的《奏讞書》不是奏讞原件,而是摘抄;前五案抄的首尾完整,第六到十三案則頗有省略。[5]第十四案以後的案例又抄錄甚長,內容十分複雜;第十八案如編連無誤,又自名為“獄簿”。其原本的排列是否即如現在所見,又是否必然從頭到尾,單純地依照時代先後,不能無疑。

和姦一案沒有明確紀年,排列在有“異時”二字起首的兩案之後,又排在屬於秦王政六年的最後一案之前。就時間言,有可能是諸案中一個較早的案例,但從案件的用詞和職官名看,其屬秦或漢初都有可能,除非有其他較明確的證據,實不易作更細的斷代。就空間而言,本案發生在咸陽南之杜縣,由杜縣讞之廷尉。如果我們同意某一地風俗或倫理觀念的轉變不會像改朝換代那麼快速,此案反映的社會背景即有可能是秦到漢初以關中故秦為主的社會。

這個和姦案例可以反映秦或漢初是如何判決這類的案子,以及判決背後所透露出來的司法程序和倫理原則。秦漢法律中有所謂的“和奸”和“強奸”。其不同何在?目前缺乏較直接的證據。從量刑的輕重可以推知二者之別應和唐律相近。所謂和姦,依《唐律疏議·雜律》,指“彼此和同者”。[6]“彼此和同”應該就是睡虎地秦律《封診式》有關“奸”的爰書中所說的“相與奸”。[7]強姦則指非和同者。《晉書•刑法志》引晉明法掾張裴《晉律注》謂:“不和,謂之強”可為旁證。[8]依漢、唐律,彼此和同行姦或相與姦,男女同罪;強姦,婦女皆不坐。依漢律,男子腐以為宮隸臣或髡為城旦,依唐律,男子因強姦對象的身分,或罪加一等,或絞。[9]

自張家山律簡刊佈以來,已有學者對此案作了詳細的文字考釋和法學上的討論,但有待深入的問題還不少。[10]本文嘗試先據圖版校讀釋文,接著依原簡內容順序,逐一討論案件各部分的問題。每段之後,根據自己的理解,做出語譯。最後一部分則嘗試捉摸此案背後的社會倫理意涵。

二○○四年七月十日有緣在武漢大學以此文向陳偉教授主持的古代簡帛研究班討教。陳教授曾以紅外線儀全面檢查張家山漢簡原簡,並建立了電腦影像檔案,當時有幸聽取意見並參觀影像檔,本文修改時吸收了他們的意見和成果,謹此致謝。唯一切錯誤仍由我自行負責。本文修訂時,武漢大學簡帛研究中心編《二年律令與奏讞書》(上海古籍出版社,2007)剛剛出版。書中有明晰的紅外線圖版。以下討論僅參考了圖版,還來不及全面參考。

一.《奏讞書》簡180-196校讀、討論與語譯

1.故ㄥ律曰:死夫(?)以男為後,毋男以父母,毋父母以妻,毋妻以子女為後。

[釋文校讀]:

原簡“故律曰”的“故”字圖版不清。以紅外線審視,字跡只有左半清楚,右側下端在紅外線下可見還算清楚的“ㄥ”形符號,《二年律令與奏讞書》一書的圖版上可看出,但釋文未加注記。“律”字只有左側雙立人旁可辨。“死夫(?)以”三字漫漶,死字拉長的最後一筆可識,比對此簡最末一“死”字字形,釋“死”,可從。“夫”字不易識讀。釋文於“夫”字後附問號,可見原簡字跡已難辨識。《二年律令與奏讞書》一書的紅外線圖版也看不出來,釋文改作“死□以男為後”,但此書以為“夫”或“□”也有可能是“而”字。[11]其餘原簡字跡清晰,釋文無誤。

[討論]:

第一個問題是“故律”二字。注釋者認為“故律”是指“以前已有的法律”(頁227)。並指出故律裡的立後優先順序可以和《二年律令·置後律》代戶之順序相對照:

死毋子男代戶,令父若母,毋父母令寡(按:當事人死,其妻即為寡。寡即妻,無疑。),毋寡令女,毋女令孫,毋孫令耳孫,毋耳孫令大父母,毋大父母令同產子代戶。同產子代戶,必同居數。棄妻子不得與後妻子爭後。

(簡三七九.184)

死毋後而有奴婢者,免奴婢以為庶人,以□人律□之□主田宅及餘財。奴婢多,代戶者毋過一人,先用勞久、有□子若主所言吏者。

(簡三八二.184~三八三.184)

這一條故律既然和《二年律令》中的《置後律》一致,為什麼本案不徵引當今的《置後律》,反而引用“故律”(如果理解“故律”為“以前已有的法律”)?這樣明顯違反了漢代曾有過的司法原則。昭帝時丞相翟方進等在議定陵侯淳於長大逆之罪時,曾引用這樣一個令:“令:犯法者各以法時律令論之。”師古曰:“法時,謂始犯法之時也。”(《漢書·孔光傳》,頁3355)也就是說斷案應以案發當時之律論決。這個令雖不知可否追溯到秦或漢初,但足以使我們懷疑此案不引“今律”,反引用“以前已有的法律”是否合適。

其次,“故律”二字連讀的另一個困難是二字之間有句讀符號“ㄥ”。如此則“故”字應屬上讀,“律”字屬下讀,讀作“……故。律曰……”。“故”字出現在一句之末,常見於古代文獻和出土文書。[12]如果“故律”二字斷開分屬上下句,則不能作“以前已有的法律”解。如果認為此處句讀符號不夠清楚,難以認定“故律”二字斷開分屬上下句,還有一個可能是這二字之前另有缺簡。承前簡之文,“故”是“因而”的意思,意即“因而律曰”如何如何。[13]

為什麼說“故律”之前可能還有它簡?因為本案文書的起首形式和《奏讞書》中其他各案的形式不同。《奏讞書》所收二十二個案例,除了四例,各案第一簡的簡頭有一表示起首的黑圓點“·”;“故律”起首一簡簡端殘損,不能判定是否原有黑圓點。其次,各案起首的文句或作“某年某月”,或“某月某日,某某讞之”,或僅作“某某讞之”(這樣的起首形式包括沒有黑圓點的四例中的三例)。本案首簡殘損的部分甚短,不足以容納“某年某月某日”或“某某讞之”這麼多字;“故律”二字如為本案起首,在文書格式上是唯一的例外,[14]此簡是否為本案第一簡因而不能無疑。

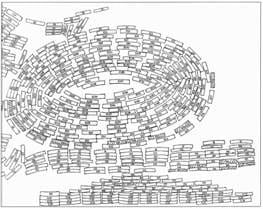

再者,如果考查“故律”一簡(簡號180,出土編號I75)的出土位置,剛好和本案例中其他所有的簡分離的最遠。《奏讞書》像《二年律令》各簡一樣,原來都成冊捲成一卷。已有學者指出,《奏讞書》E編號簡是依順時針方向捲在一起,但有一部分簡出土編號為I,和以《引書》為主的I編號簡雜廁在一起。[15]以和姦案的180-196號十七枚簡來說,共有六簡(185(I56)、184(I59)、181(I61)、182(I62)、183(I65)、180(I75))出土編號為I。其中前五枚在位置上雖不完全連續,但大致在一起。唯有“故律”一簡(I75)脫離原編冊位置最遠,在編聯上不排除其他編聯次序的可能(附圖一)。如果它不是此案第一簡而其前還有其他缺簡,則“故律曰”的“故”字即有可能承前簡文字而是“因而”之意。張家山簡出土時曾有遺失,[16]以上所說已難以確證,僅僅希望指出這裡的編聯和釋讀都應有所保留。

“死夫”的“夫”字不能確釋。夫字以紅外線看,和奏讞書簡中其他夫字形近又不全同。如果是夫字,十分費解。相對於下文的妻字,此夫只能指夫妻之夫。“死夫”在文句之首十分怪異,於文法不通。“死夫”二字之釋如果無誤,二字或因書寫顛倒,當作“夫死”,即丈夫亡故。[17]

秦漢“置後”和“代戶”都是關係到家戶權益的法律行為。其中一個特色是以男為後,以親生兒子為優先。唯置、代者,非必子,也非必長子。其優先順序是:兒子先於己之父母,己父母先於妻,妻先於女兒。嚴格講,“置後”和“代戶”在女兒之前的優先順序雖同,卻是性質不盡相同的兩件事。“置後”基本上是百姓家內的事,關係到財產和爵位的繼承等等;“代戶”明顯是指由誰代為戶長,承擔起國家編戶的一切權利、義務和法律上的連帶責任(但不包括爵)。又從《置後律》看,“家”和“編戶”的延續固然都重要,而且關係密切,當時政府似乎更重視編戶的延續,因此才會在一家無後的情形下,允許赦免家中奴婢一人為庶人以“代戶”;換言之,就國家而言,“家”之血脈或可斷絕,編戶之“戶”卻在任何情況下都要儘可能維持。[18]

儒家論三從,謂“夫死從子”,其來有自。律文中沒有表明父母是何方父母,但是從同出律簡中的規定可以斷言是指男方父母,不包含女方父母,卻又不是嚴格的父系制。因為己母、妻、女兒都具有可為後的資格。由於妻和女可為後,可以繼承家產,因此不免出現富有產業的女戶主。如果連繫“家貧子壯則出贅”(《漢書·賈誼傳》,頁2244)的秦國風俗,則可以理解男子為什麼要出贅了。

[譯文]:

[因而律說]或[……之故。律說]:“夫亡故,以兒子為後;沒有兒子,以當事人之父母為後;無父母,以妻為後;無妻(按指妻歿),以女兒為後。”

2.律曰:諸有縣官事,而父母若妻死(180)/者,歸寧卅日;大父母、同產十五日。𠞪(敖)悍,完為城旦舂,鐵𦅨其足,輸巴縣鹽ㄥ。教人不孝(181)/,次不孝之律。不孝者棄市;棄市之次,黥為城旦舂。當黥公士、公士妻以上,完之。奸者,耐為隸臣妾。捕奸者必案之(182)/校上。

[釋文校讀]:

原簡字跡清晰,釋文無誤。唯鹽字後有“ㄥ”號,釋文未錄。

[討論]:

“律曰”以下不是引錄一條或一章完整的律,而是摘錄與此案相關的律令文字。這種情形在漢代法律文書中屢見不鮮,如居延新簡中的“建武三年候粟君責寇恩爰書”就是如此。《漢書·刑法志》:“高皇帝七年制詔御史:獄之疑者,吏或不敢決,有罪者久而不論,無罪者久繫不決。自今以來,縣道官獄疑者,各讞所屬二千石官,二千石官以其罪名當報之;所不能決者,皆移廷尉;廷尉亦當報之。廷尉所不能決,謹具為奏,傅所當比律令以聞。”(頁1106)漢司法文書中摘引相關律令條文的作法,即高祖詔書中所規定的“傅所當比律令”。高祖詔看起來好像是針對廷尉不能決,須上報皇帝親決的案子,才附奏相關律令,實際上這也出現在其他的司法文書如爰書裡。

本案在記述案情之前,先摘節了六條互不連屬,但被認為可以作為判案依據的律章。從本組簡冊下文“致之不孝、敖悍之律二章”(簡187-188)可知“不孝”和“敖悍”乃分別出自不同的律,律乃以“章”分。[19]依我的理解,本案所引律可分為,或者說分別摘節自不同的六章:

(1)諸有縣官事,而父母若妻死者,歸寧卅日;大父母、同產十五日。

(2)敖悍,完為城旦舂,鐵𦅨其足,輸巴縣鹽。

(3)教人不孝,次不孝之律。不孝者棄市;棄市之次,黥為城旦舂。

(4)當黥公士、公士妻以上,完之。

(5)奸者,耐為隸臣妾。

(6)捕奸者必案之校上。

這六章之間並沒有直接關連,只是被摘節後放在一起。第(1)章是關於服役者(諸有縣官事)的喪假規定。第(2)、(3)章即所謂“不孝、敖悍之律二章”。所引的二章並不意味即該二章的全文,僅是與本案有關的部分。其他各章也是摘錄性質(詳下)。第(4)章是有關有爵者減刑的規定。第(5)章是對和姦者的懲罰規定,第(6)章則是規定捕姦者應如何處理,才符合調查、核驗和報案的程序。程序必須完備,案子才能成立。在以下廷尉等卅人的“議”中,它們和先前一章的“故律”或“律”一起被引用,當作“議”的依據。

“教人不孝,次不孝之律,不孝者棄市;棄市之次,黥為城旦舂”云云是從漢初《賊律》中摘節出來,[20]其詳見《二年律令》簡35-37《賊律》:“子牧殺父母,毆詈泰父母、父母、叚(假)大母、主母、後母,及父母告子不孝,皆棄市。其子有罪當城旦舂、鬼薪白粲以上,[及]為人奴婢者,父母告不孝,[勿聽]。[年七十以上告]不孝,必三環之。三環之各不同日而尚告,乃聽之。教人不孝,黥為城旦舂。”《賊律》的這一條和睡虎地秦律《法律答問》:“免老告人以為不孝,謁殺,當三環之不?不當環,亟執勿失。”以及《封診式》中的“告子爰書”中某里士伍告親子不孝,謁殺,即令令史往執,有十分密切的關係。由於《法律答問》和《封診式》的性質不同於《賊律》之類的律,因此漢初《賊律》這一條還無法和可考的秦律完全對應上,但我相信應出於秦律。[21]以下這一條也是一樣。“當黥公士、公士妻以上,完之”云云,摘錄自《二年律令·具律》:“公士、公士妻及□□行年七十以上,若年不盈十七歲,有罪當刑者,皆完之。”(簡八三.146)本案如何摘節相關律文,從此可見明確例證。

“諸有縣官事”泛指為官府公事服務,包括為官作吏和一般百姓為官府服徭役。漢代官吏告寧(喪假)是三十天,敦煌出土神爵四年玉門千秋燧長功勞簡可證。[22]一般百姓服役也屬“縣官事”。例如宣帝詔“自今諸有大父母、父母喪者,勿繇事,使得收斂送終”(《漢書·宣帝紀》,頁250)東漢陳忠引宣帝舊令,則謂“人從軍屯及給事縣官者,大父母死未滿三月,皆勿徭,令得送終。”(《後漢書·陳忠傳》,頁1560)所謂從軍屯和給事縣官都是“縣官事”,也都是徭役。

從“當黥公士、公士妻以上,完之”觀之,妻爵從夫而享有與夫同等的法律權益。[23]公士為二十級爵的最低一級,由此可以推知,擁有較高爵級的夫妻也應享有相同的待遇,甚至更多其他相同的特權。以上這些規定符合《禮記·郊特牲》:“婦人無爵,從夫之爵”之說。

值得注意的是父母與妻同等,喪假都是三十天;祖父母和兄弟姐妹同等,都是十五天。這樣的喪假長短如果反映了一種對親屬親疏的界定,則和漢儒所說的五服親疏關係有同有異。例如依五服制,夫為妻服喪之喪期和父在世時,為母服喪之喪期相同;但父已亡故,為母服喪三年,則與服妻喪不同。儒禮中的五服制規定得更為細緻。

什麼是敖悍?從量刑輕重看,敖悍應是比“不孝”為輕的一種情況。從字面解,或許指倨傲、驕敖、兇悍,應和秦漢律中“妻悍”的“悍”,“敖童”的“敖”字同義。雲夢睡虎地秦墓出土簡《為吏之道》中有“𠞪(傲)悍

秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)暴”一句,[24] 安徽阜陽雙古堆漢墓出土漢初改本《蒼頡》篇中有“㥿悍驕裾”句。[25]《淮南子•時則》:“以出秋令,求不孝不悌,戮暴傲悍而罰之,以助損氣”這裡的“不孝不悌”與“戮暴傲悍”相對應。[26]張家山《蓋廬》則有“暴敖(驁)不鄰(原注釋:鄰,《左傳•昭公十二年》注:“猶親也”)者,攻之”(四八.280)之句。可見「敖悍」為秦漢間常詞,“㥿悍驕裾”、“戮暴傲悍”和“暴敖”等意思應相近。就法律言,傲悍或敖悍或許就是今天所說的行為不檢、言語不遜,例如媳婦對婆婆不馴順,或如“夫死,不悲哀”,嚴重程度應還算不上不孝。

“捕奸者必案之、校上”的“案之”和“校上”是相關而有別的司法程序。“捕奸者”之後特加一“必”字,可見這些程序在姦案中似乎特別被強調。[27]睡虎地秦律《封診式》中特別有姦案爰書的“式”:

奸 爰書:某里士五(伍)甲詣男子乙、女子丙,告曰:乙、丙相與奸,白晝見某所,捕校上來詣之。(頁163)

此“式”提到某里士伍“捕校上”,和“捕奸者必案之校上”文字小異,但應是指類似的程序。《睡虎地秦墓竹簡·封診式》注釋引《說文》以為“校”乃“木囚也”,即桎梏一類械具(頁163),也就是說某里士伍逮捕犯姦者,將他們戴上桎或梏,再捉進官裡去。《張家山漢墓竹簡(二四七號墓)》注釋從之(頁228)。某里士伍乃普通百姓,如何可能有木囚或桎梏一類的械具?又疑犯的罪名未定之前,是否允許加上木囚之類刑具?不無可疑。因為秦漢時代似乎只有較重的已決犯才加刑具,如髡鉗城旦舂之類。因此,這裡“校上”的“校”應不是名詞,而可能是動詞,指校核。[28]也就是捉姦者不可冤枉無辜,必須掌握真憑實據才可逮捕。《奏讞書》本案所說的“捕奸者必案之、校上”在程序上十分慎重,不但要案驗,還要校核,而後上報。

因為校、案是漢代行政中常見的用語。須要案之、校上的“捕奸者”比較不像任何某里士伍一類的百姓,而是地方有權逮捕人犯的吏。“案之”或“案”習見兩漢傳世和出土文獻,指覆案或案驗情實。如元帝建昭五月春三月詔:“今不良之吏,覆案小罪,徵召證案,興不急之事,以妨百姓。”(《漢書·元帝紀》,頁296)案、校時或相連。例如居延漢簡129.22+190.30(勞圖版429):

校甲渠候移正月盡三月四時吏名籍,第十二燧長張宣,史。案府籍,宣,不史。不相應,解何?

又居延簡179.6(勞圖版83):

校候三月盡六月折傷簿,出六石弩弓廿四付庫,庫受。嗇夫久廿三而空出一弓,解何?

這兩處“校”都是動詞,指核校;“校”也可以是名詞,指一種特別針對核校而成的文書(湖南龍山里耶秦簡有所謂的“錢校券”(例如牘J1(9)3正面);居延漢簡145.11:“謹移出入校一編敢言之”(勞圖版187),漢簡中另有校券、校簿,不細舉)。上司根據下屬單位所報核校過的名籍資料,又覆案都尉府的資料(“案府籍”),發現第十二燧燧長張宣是否知書寫,資料不符,因此行文要求下屬單位解釋。同樣,179.6簡說依某候三月至六月折傷簿,曾將六石弩弓廿四件交庫;庫嗇夫加上刻識。[29]庫嗇夫在廿三件弩弓上做了刻識,卻有一弓無刻識(空出一弓),須要提出解釋。漢簡中有很多這類核校的記錄。漢簡中另有“拘校”、“案校”之詞,如居延新簡EPT53.33A:“……拘校必得事實……”云云,居延漢簡455.11:“╱月甲寅大司農守屬閎別案校錢穀鹽鐵╱”(勞圖版115)。又昭帝時,韓延壽代蕭望之為左馮翊,和轉任御史大夫的蕭望之互控。《漢書·韓延壽傳》謂:“延壽聞知,即部吏案校[蕭]望之在馮翊時,廩犧官錢放散百餘萬。廩犧吏掠治急,自引與望之為姦,延壽劾奏”(頁3214)云云。這裡的“校”絕不是桎梏等械具。姦案事關男女名節,在秦或漢初的時代最少是被慎重對待,須案驗和校核,有確證才能舉報。

[譯文]:

【相關的】律【還有以下幾章】:(1)“凡為官府服務,如果父母親或妻子死亡,可告喪歸家三十天;如果是祖父母和兄弟姐妹死亡,可有喪假十五天”、(2)“傲悍不遜的,完為城旦舂,以鐵鐐繫其足,罰去輸送巴縣的鹽”、(3)“教唆他人不孝,依律其罪次於不孝。犯不孝之罪,應棄市;次於棄市,是黥為城旦舂”、(4)“如果應黥為城旦舂者,擁有公士或公士以上的爵,或為其妻,完為城旦舂”、(5)“如犯姦淫之罪,耐為隸臣妾”、(6)“捉姦的人必須案驗、校核確實而後舉報”。

3.今杜

秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)女子甲夫公士丁疾死,喪棺在堂上,未葬,與丁母素夜喪,環棺而哭。甲與男子(183)/丙偕之棺後內中和奸。明旦,素告甲吏,吏捕得甲,疑甲罪。廷尉㝅、正始、監弘、廷史武等卅人議當(184)/之,皆曰:律,死置後之次,妻次父母;妻死歸寧,與父母同法。以律置後之次人事計之,夫異尊於妻(185)/,妻事夫,及服其喪,資當次父母如律。妻之為後,次夫父母。夫父母死,未葬,奸喪旁者,當不孝,不孝棄市;不孝之(186)/次,當黥為城旦舂;𠞪(敖)悍,完之。當之:妻尊夫,當次父母,而甲夫死,不悲哀,與男子和奸喪旁,致之[次](187)/不孝、𠞪(敖)悍之律二章。捕者雖弗案校上,甲當完為舂,告杜論甲(188)。

[釋文校讀]:

簡184上端“告甲”之前十二字字跡較模糊,但釋文應屬可從。簡186中段縱向裂開,圖版上“當次父母……後次夫”等字跡筆劃仍可辨。唯右側裂開的部分筆跡和左側字不能相合。圖版上裂開的部分在綴合時倒置,顛倒過來即完全密合無誤。其餘簡字清晰,釋文無誤。唯《二年律令與奏讞書》從蔡萬進說,改“致之不孝”為“致次不孝”。

[討論]:

這一案子發生在杜縣瀘里,因判案有疑難決,上讞廷尉;廷尉等三十人議“甲當完為舂”後,“告杜論甲”。也就是說廷尉將討論疑案的結果告知杜縣,指示杜縣如何論甲之罪。原注釋謂杜即關中咸陽南之杜縣,屬故秦舊地。此案發生的時間因無紀年,秦或漢初都有可能。廷尉及其屬吏出身不明,但可以推想其中不少應是張蒼、蕭何之類的秦時舊吏。他們議論所依據的,絕大程度上應是秦律。學者多已指出漢承秦制的一個重要內容就是幾乎全盤接收了秦律。[30]如果此案發生在漢初,他們在議論時,依循幾分法律,又考慮了幾分漢初以後已不同於秦的新時代環境?這個問題十分重要,卻已不易說清楚。

有趣的是,包括此案的奏讞書卻出現在今湖北江陵張家山漢初小吏的墓中。這似乎意味著秦或漢初,凡地方疑案送到廷尉,廷尉作出裁示後,不但通知上讞的原單位,也通告各郡縣道,成為一體適用的判例。《奏讞書》的二十二個案例明確提到奏讞的地方單位有:南郡(1案)、南郡夷道(1案)、江陵(2案)、京兆胡縣(2案)、京兆杜縣(1案)、漢中郡(1案)、北地郡(2案)、蜀郡(3案)、河東郡(2案)、安陸侯國(1案)、[31]淮陽郡(1案)。它們所讞的疑案或廷尉的答覆(稱為報或廷報),都出現在江陵張家山小吏的墓中。以其中可考為漢高祖六至十一年的十六案來說,顯然是漢中央廷尉通報全國的結果。[32]這樣的通報應是承秦而來,不是什麼新制度。甲地的疑案,乙地也可能發生。通報之後,類似的案件即可依例行事,無須再上讞。正因為讞的結果會通報各地,張家山《奏讞書》所列案件就不僅僅是一些特殊個案,而具有判例性質的普遍意義。誠如不少學者指出,這批《奏讞書》簡是重新抄錄,不是原件。即使是重抄,也能證明這位江陵小吏曾有機會接觸到江陵以外可供參考的奏讞資料。

發生和姦案的住宅有“堂”有“內”,和睡虎地秦律中所見相同,證實晁錯所說“一堂二內”(《漢書·鼂錯傳》,頁2288),很可能是平民住宅的一般格局。[33]未葬,停棺於堂。夜間死者之妻和母親須守喪,環棺而哭,可見其時喪禮之一斑。但有學者試圖推定這裡的哭是禮經規定中小斂時的哭,則嫌證據不足。[34]

“妻事夫,及服其喪”證明妻須為夫服喪,唯不知喪期如何。有學者將下一句“資當次”的“資”讀為“齊衰”的“齊”,認為正符合儒禮喪服中妻為夫所服的一年喪,[35]不妥。第一,如此“資(齊)”字勢必屬上讀,讀成“妻事夫,及服其喪齊”。“服其喪齊”或“服其喪斬”、“服其喪大、小功”這樣的說法不見於任何古文獻,語法上也不通。“齊衰”或“齊縗”連言成詞,不曾見“齊衰”省作“齊”或以“齊”當“齊衰”,除非是“齊斬”或“斬齊”連言指齊衰、斬衰。第二,這樣解釋不合原文“以律置後之次人事計之,夫異尊於妻;妻事夫,及服其喪,資當次父母如律,妻之為後,次夫父母”的上下文脈絡。原文脈絡是講置後之次,不是講喪服之次。“資當次”應連讀,資者即《孝經》“資於事父以事母”鄭注:“資,取也”。這幾句是說從法律置後的優先順序看,夫和妻的優先順位不同;妻在事夫和為夫服喪兩方面,所資取者都次於或不及妻對夫之父母。也就是說妻用以事公婆,為公婆服喪者,都高於、優於或重於對自己的丈夫。《奏讞書》釋文原注引“資,取也”為說,正確。

“夫異尊於妻”既有法律上的意義,也有社會倫理的意義。“甲夫死,不悲哀”則證明儘管法律不會規範人應如何流露感情,最少就當時的社會倫理而言,就廷尉的屬吏而言,妻在服喪期間,對亡夫應流露出悲哀之情。名為素的婆婆告媳婦甲守夫喪竟與人通姦,[36]官府受理並由吏將媳婦甲緝捕到案。可見夫死未葬,妻與他人通姦,應不合於當時的倫理規範。所謂“疑甲罪”,到底是疑什麼呢?而且其難決的程度居然須要杜縣上讞到中央廷尉,這一點不能不注意。從所引的律令和三十人議論的情形看,疑案的關鍵不完全在和姦行為是否成立,也不完全在調查核驗舉報是否合乎程序,而在疑犯甲該以何律定罪?應處以多重的懲罰?是按律“奸者耐為隸臣妾”呢?還是按不孝之律,論棄市或黥為城旦舂?

此外,為了此案,上從廷尉,下到廷尉以下的正、監、廷史竟然總共集合了三十人一起來討論。廷尉動員所屬集體討論,得到共識後又被一人所推翻,這樣的紀錄在《奏讞書》中獨一無二。這是否意味著此案不尋常,須要特別仔細交待存在的爭議以及解決的依據?因而也有著極大判例上的重要意義?十分耐人尋味。

自“皆曰”以下可以看見當時廷尉等如何引用前述七章律,得出斷案的結論。他們引律置後之次“妻次父母”及律第(1)章“妻與父母同法”,得出“當次父母”的第一個結論。其次,依律第(3)章不孝當棄市,不孝之次當黥為城旦舂。因夫異尊於妻,如夫對自己的父母不孝,應棄市;妻既異尊於夫,妻不孝,其刑下棄市一等,應當黥為舂。但依律第(2)章,敖悍,則完為舂。又因律第(5)章,當公士和公士之妻因罪當黥為城旦舂時,又可因有爵,減成完為城旦舂。最後決定應依不孝和敖悍二章,論甲完為舂。

張建國先生曾指出這裡兩度出現的“夫父母”的斷句,應再斟酌。第一次出現的“夫父母”不應斷開,是指“夫之父母”。這一點,殊有同感。其後“夫父母死未葬奸喪旁者當不孝”,張斷句為“夫(?)父母死,未葬,奸喪旁者,當不孝”,認為“文書中第二次出現的”夫父母”亦可以做與上面相同的理解,”夫”後絕不可點斷,否則,文意將會是,像甲那樣的行為已可依法審定為不孝而被直接判處死刑。”[37]張先生指出第二個”夫”字不排除可能是衍字,其文注7中又引武樹臣之說認為也有可能是語氣詞。私意以為“夫”字既非衍文,也不是語氣詞。這一句應即讀作“夫父母死,未葬,奸喪旁者,當不孝”。也就是說法律曾明定夫之父母死,未葬,姦於喪所之側,當不孝之罪。此案中有時說“夫父母”,有時但言“父母”,應都是指“夫之父母”,並不兼指妻之父母。所謂“奸喪旁者”本可指夫或妻。睡虎地秦律對“不孝”的規定頗為不少;漢承秦律,這應也是相關的一條。可是如果丈夫死,妻於喪期行姦,應如何定罪?似無明文。[38]因而,妻甲應如何定罪成了疑問。又因夫異尊於妻,夫姦即不孝,應棄市,妻次一等,不算不孝,罪不致棄市。這樣理解或許較為順暢。

議論中考慮到吏捕甲女到案,程序上雖沒有依律第(6)章“案之、校上”,但不影響判決的輕重。由此可見,秦漢司法雖然已經注意到程序完備的重要性,但在具體個案中,“程序完備”似乎僅居於較次要的地位,最少廷尉等三十人在作出結論時並沒有將程序當作首要的考慮。

前引律七章之中第(5)章有“奸者,耐為隸臣妾”的規定,為何不依據這一章?議論中未見解釋。“奸者”的“奸”是“強奸”、“和奸”或其他?不明。不過從“耐為隸臣妾”意指耐男為隸臣,女為隸妾可知,這裡的“奸者”似應指和姦的男女雙方,其罪及刑相同。可是《二年律令》雜律有一條說:“諸與人妻和奸,及其所與皆完為城旦舂……”(簡一九二.159)所謂“諸與人妻和奸”應是指與人妻和姦的男性,“及其所與”指和姦的人妻。“皆完為城旦舂”是指男當完為城旦,女當完為舂。為什麼《二年律令》雜律中和姦的男女完為城旦舂,《奏讞書》的案例卻以為姦者耐為隸臣妾?這樣的量刑歧異可能因為一指特定的對象─人妻,與人妻發生姦情,於情於法都較嚴重,另一則指非與人妻的其他和姦,處罰較輕。這可以和《唐律疏議‧雜律》:“諸姦者徙一年半,有夫者徙二年”相參照。又我們從以下《二年律令》盜律的這一條可以清楚看到黥為城旦舂、完為城旦舂和耐為隸臣妾在量刑輕重上的等級關係:“盜臧(贓)直(值)過六百六十錢,黥為城旦舂。六百六十到二百廿錢,完為城旦舂。不盈二百廿到百十一錢,耐為隸臣妾。不盈百一十錢到廿二錢,罰金四兩。不盈廿二錢到一錢,罰金一兩。”(簡五五.141)

[譯文]:

如今杜縣瀘里的女子甲,其夫公士丁因病而死。其棺停在堂上還未下葬。甲與丁的母親素於夜晚守喪,圍棺而哭。但女子甲卻與男子丙相偕進入棺後內室行姦。第二天早上,素到官府控告甲。吏將甲逮捕,卻疑惑該判她什麼罪。廷尉㝅、廷尉正始、廷尉監弘、廷史武等卅人於是會商應判之刑。大家都認為:依律之死亡立後的次序,妻的順位次於父母。妻死,為妻請喪假,假期依律同於父母之喪。從《置後律》所規定的人、事順位次第來衡量,夫和妻的地位不同。妻事夫,並為夫服喪,依律其所資取當次於對其夫之父母。妻為後的順位也次於夫之父母;如果丈夫的父母身亡,尚未安葬,丈夫或妻竟於喪所之側行姦淫之事,當屬不孝。不孝,應棄市;其次一等,則當黥為城旦舂。言行不馴順的,完為城旦舂。本案應當如此論斷:妻尊其夫,為後之次次於其夫之父母。甲的丈夫亡故,不但不悲哀,反與男子在夫喪之側行姦淫之事,應依不孝和敖悍這兩章律定罪。捉姦的人雖沒有案驗和校核後舉報,甲仍應完為舂。謹通知杜縣應如此論斷甲的罪。

4. • 今廷史申繇(徭)使而後來,非廷尉當。議曰:當非是。律曰:不孝棄市。有生父而弗食三日,吏且何以論子?(189)/廷尉㝅等曰:當棄市。有(又)曰:有死父,不祠其冢三日,子當何論?廷尉㝅等曰:不當論。有子不聽生(190)/父教,誰與不聽死父教罪重?㝅等曰:不聽死父教毋罪。有(又)曰:夫生而自嫁,罪誰與夫死而自(191)/嫁罪重?廷尉㝅等曰:夫生而自嫁,及取(娶)者,皆黥為城旦舂。夫死而妻自嫁,取(娶)者毋罪。有(又)曰:欺(192)/生夫,誰與欺死夫罪重?㝅等曰:欺死夫毋論。有(又)曰:夫為吏居官,妻居家,日與它男子奸,吏捕之(193)/弗得□之(“□之”或作“校上”),何論?㝅等曰:不當[論。曰:廷]尉、史議皆以欺死父罪輕於侵欺生父;侵生夫罪(194)/[輕,按:應作重] 於侵欺死夫,□□□□(□□□□或作“今甲夫死”)□□□□(□或作“夫”)與]男子奸棺喪旁,捕者弗案校上,獨完為舂,不亦重(195)/[虖(乎)?㝅]等曰:誠失之(196)。

[釋文校讀]:

簡189“今廷史……”等字前,簡頭編繩之上有一墨圓點符號,釋文未錄,宜補。《二年律令與奏讞書》釋文已補。簡190“不祠其冢三日”的“冢”字原釋“家”。武漢大學的何有祖先生指出應是“冢”字,無論從字形或文義看,其說甚確,可從。[39]《二年律令與奏讞書》釋文已據改。簡194、195上半截漫漶。簡194中段萎縮變形,《二年律令與奏讞書》紅外線圖版有所改善。“論曰廷”三字完全無法辨識,但《二年律令與奏讞書》圖版可辨。簡195上半段約十四字不可識。今將原釋文以[ ]號標出。原釋文釋出“輕”字,從圖版殘存筆劃看,近似;依文意應作“重”。[40]《二年律令與奏讞書》圖版較好,但“重”字仍然模糊,隱約有其形。原所釋“於侵欺死夫”,從《二年律令與奏讞書》圖版看,可從。唯以下原釋文有七個“□”;按空間最少缺八字,宜作八個“□”。《二年律令與奏讞書》增釋“今甲夫死”和“夫”五字。簡196第一字亦不易辨,《二年律令與奏讞書》圖版則隱約可見。

[討論]:

廷史為廷尉屬吏,要外出徭使,用今天的話來說就是出公差。劉邦曾“以吏徭咸陽”(《漢書·蕭何傳》)。江蘇尹灣出土西漢末東海郡功曹史墓中的木牘上曾列舉郡吏出公差的情況,其中有一項即書“右十三人徭”。[41]廷史之職位在廷尉及廷尉正、監之下,卻可以在眾人會議定讞之後,力排眾議,並獲眾人同意,令人驚異!

更令人驚異的是他辯論所持的理由有以下兩個特點:第一,在他看來,父母子女之間和夫妻之間,關係性質基本相同;也就是說,適用於親子之間的對待關係,也適用於夫妻之間。第二,人倫關係似乎是以生死為界線。也就是說,生前是一種關係狀態;死後即與生前有異。在父母生前,不論是否供養父母,是否聽父母教誨,不供養和不聽教誨都有罪;父母一死,不上塚祭祀,不聽遺教,都變成無罪。同理,夫在世,妻另嫁,妻有罪;夫死後,嫁與娶者皆無罪。[42]在夫生前對夫不忠(欺或欺侵),有罪;死後,即無罪。

或許有人以為這和睡虎地秦律及後世法律中對當事人死亡即不追訴,或“罰不及法所不及”的原則相同。但這個案子的當事人不是死去的丈夫,而是未亡犯姦的妻子,情形並不相同。“罰不及法所不及”的原則似乎可能存在,但如果存在,為什麼廷尉等三十人原來在議論時對這個原則全然無知,反而判決更重的罪?廷史申為何還須要一一設問,為這樣的原則辯論?可見這個原則是否存在,仍不無疑問。總之,廷史申這樣辯論,結果贏得大家同意。私意以為這背後應意味著某些不同於後世習見的倫理原則,值得深思。

話說回頭,如果當時大家所認知的倫理關係就是生前死後不同,為什麼這位婆婆有理由去告這個丈夫已死的媳婦?隨著丈夫的死亡,婆婆和媳婦的關係是否也應終止?地方官吏既然受理控訴並逮捕其媳婦,可見甲與男子丙之姦情並非其時之法律或倫理所容。但受理姦案的地方官吏為何又有疑慮,不知如何判決呢?

其中的關鍵,除了有前文所說法條適用的疑問,也可能在於和姦發生在其夫未葬之前或服喪期間。這時丈夫雖死,下葬前或服喪期間之夫妻原有的關係和婆媳關係並不被視為絕斷,或者說法律對從死到葬,或服喪期間之夫妻關係缺少較細緻的規定。換言之,所謂生死可以是以肉身之亡故為界,也可以是以亡故到下葬,或服喪的整個喪期為分界。分界究竟何在?不夠清楚,目前仍無法確斷。

從《董仲舒決獄》的一個例子看,分界似在埋葬。夫死埋葬後,妻無子嗣,即許嫁;未葬嫁人,屬“私為人妻”,罪棄市。此例見《太平御覽》,茲先引錄如下:

甲夫乙將舡,會海風盛,舡沒溺流死亡,不得葬。四月,甲母丙即嫁甲,欲當何論?或曰:“甲夫死未葬,法無許嫁,以私為人妻,當棄市。”議曰:“臣愚以為《春秋》之義,言夫人歸於齊,言夫死無男,有更嫁之道也。婦人無專剌(制)擅恣之行,聽從為順,嫁之者,歸也。甲又尊者所嫁,無淫衍之心,非私為人妻也。明於決事,皆無罪名,不當坐。”(《太平御覽》卷640,台灣商務印書館景印本,頁2998)

這個案例發生在“夫死未葬”的情況下,和《奏讞書》和姦案發生之時機相類。所謂“或曰夫死未葬,法無許嫁,以私為人妻,當棄市”的“或曰”很可能是武帝時廷尉等據漢律而有的意見。董仲舒依《春秋》而有異議。他異議的重點在夫死無男,婦有更嫁之道。又因為婦沒有專制之行,淫逸之心,而且是從尊者再嫁,故無罪。他完全沒提依禮法服喪的問題。[43]

由此或可旁證以五服為核心的喪服制在董仲舒活躍的武帝時代尚未進入法律體系。服喪可因親疏而有久暫,這和以已葬或未葬為斷,意義不同。當然這時已有自死亡或下葬後一段時間為服喪期的事;[44]如果葬後,服喪未結束而婚嫁,又如何?不得而知。總之,武帝時似乎是以葬或未葬作為可否再嫁的時間界線,這一點董仲舒沒有異議,而這也很可能是秦以來的規定。如果夫死未葬或已葬是法律上作為是否允許再嫁的時間界線,那麼可以推想,婦人是否可以與其他男子發生男女關係,也是依據同樣的時間界線。此案的和姦行為發生在夫死未葬之前,因此婆婆有理由去告,官員也有理由逮捕。但秦或漢初律對此是否已有明文,尚無證據。

以上所說只是一種可能。我們也不能排除當時的法律和社會認可的倫理之間可能存在著落差。婆婆控告媳婦行姦,吏即據以逮捕,廷尉等三十人議論甲婦之罪除了引據律令,也提到姦婦“夫死,不悲哀”,透露出法律之外對夫妻關係的一般關注。這樣的關注和純從法律著眼不同。廷史申的辯論從法律和程序著眼,在以法為治的大前提下,最後三十人同意了申的意見。我並沒有意思將法律和倫理看成是完全相對的兩件事。古人緣情制禮,也緣情制法;法律處理人群事務,其背後必有相應的倫理觀念為依據。廷史申雖然就法論法,法背後的倫理觀是什麼呢?

前文曾經提到廷史申指出捉姦者沒有依照程序“必案之校上”,可見程序是否完備,受到關注。另一點值得注意的是,“吏捕得甲”,卻沒交待是否曾企圖捉姦成雙,或應捉而未獲男子丙。捉姦未成雙是否會構成程序上的不完備?這是本案一個不明之處。

廷史申認為論甲“完為舂”太重,大家也都同意原判不妥,但最後判了什麼較輕的刑呢?竟然沒有記錄下來。是耐為隸妾嗎?不得而知。[45]如夫死後和姦,妻處耐為隸妾,其刑之輕重乃與生前毆打丈夫相等。《二年律令》賊律:“妻毆夫,耐為隸妾。”(簡三三.139)又辯論中只談到“完為舂”的部分,未提“鐵□其足,輸巴縣鹽”。這是本案記錄不夠明白的另一個部分。

二○○四年七月十日在武漢大學簡帛研究班上討論時,大家懷疑簡193和194之間可能有脫簡,否則妻子日日與其他男子行姦而不論,甚難理解。這個可能性不能排除。不過,從當時重視司法程序的角度看,假使“吏捕之弗得”,也就是說負責捉拿的吏不能捉到(“得”特指捉姦在床或成雙?),沒有明確證據,則姦案並不能成立。廷史在辯論過程中十分強調程序的重要,最後他認為該女行姦於夫棺之旁,但負責捉拿的吏沒有照程序“案之、校上”,即判處完為舂,失之太重,參與議論的人也都承認“誠失之”。如果我們將重視程序和沒有充足證據不能定罪這兩個因素考慮進去,這裡是否一定有脫簡,是否一定不可解,也就未必。

[譯文]:

廷史申因公差外出,在眾人商議之後回來,不能同意廷尉所作的論斷。廷史申認為:“[你們]所作的論斷不對。律說:‘不孝棄市。’如有人父親在世,三天不給他東西吃,官吏應如何論這個兒子的罪?廷尉等人說:‘應當棄市。’”申又說:“如果父親已亡故,兒子不上塚祭祀達三日,這個兒子該當何罪?”廷尉㝅等人說:“不當論罪。”[申又問]:“一個作兒子的人,不聽父親在世時的教誨,和其父過世後,不聽其教誨,那種情況罪較重?”㝅等人說:“父親過世後,不聽教誨,無罪。”[申又問]:“丈夫在世時,妻自行另嫁,和丈夫過世後妻自行再嫁相比,那種情況罪較重?”廷尉㝅等人說:“丈夫活著時,妻自行另嫁和娶她的人,都當黥為城旦舂。丈夫死,妻子自行再嫁,娶她的無罪。”申又問:“對活著的丈夫不忠,和丈夫死後對之不忠相比,那種情況罪較重?”㝅等人說:“丈夫已死,不忠,無罪。”申又問:“丈夫在官府為吏,妻獨居在家,和其他男子天天發生姦情,但沒有被官吏捉到[下有闕文],應如何論處?”㝅等人說:“不當論罪。”申於是說:“廷尉和各位所論斷的都認為虧欠過世的父親,其罪輕於虧欠活著的父親;又認為虧欠活著的丈夫,其罪重於虧欠死去的丈夫。現在甲的丈夫死去……[甲]和男子在棺側行姦,負責捉拿的人並沒有案驗虛實並將核校後的案情報上,這樣就將甲定成完為舂之罪,不是過重了嗎?”㝅等人說:“我等所論確有不當。”

二.和姦案背後的親屬倫理關係

秦漢律令失傳久矣。長久以來,我們被迫依據秦漢甚至秦漢以後的片斷文獻和儒家的經典及注疏,去重建對秦漢法律和人倫秩序的認識。這樣的一個結果是,不知不覺會受到儒家經典理想中倫理原則的影響,由此去推想古代的倫理。例如儒家禮經裡所說的五服,一直都被視為秦漢社會和家族倫理規範的基礎。不少學者甚至認為要認識古代社會的倫理,應自喪禮五服制始。[46]這幾十年秦漢法律資料出土日增,就親屬倫理而言,一個深刻的教訓就是不能再僅僅以儒家經典裡所說的五服或喪服制去認識秦漢社會,尤其是較基層的社會。

1.以五服為準的喪服制是戰國以降的新建構

以五服為核心的喪服制,原本出於戰國以來儒生建立人倫秩序和規範家族親疏的構想,其中無疑包含著許多古制的因素,也夾雜有理想的成份。構想何時成熟,何時進入法律成為一種強制性的規範,是第一層問題;它於何時,並又如何通過法律或其他的方式(例如教化),落實在一般人的生活中,是第二層問題。這兩層都有細細追究的餘地。

禮制建構中的一大特色是將過去行之於封建貴族,不下庶人的禮向下延伸擴大,及於庶人百姓。用先秦典籍裡的話來說,就是要建立一套“自天子以至庶人”的禮制。這是“禮不下庶人”的封建時代所沒有的。隨著封建的式微,原來維繫封建貴族的宗法及相關的禮失去了約束力。清儒顧棟高指出“天子諸侯喪紀,已廢絕於春秋時。”因此,當孟子要滕文公行“三代共之”的三年之喪,滕的父兄百官要說:“吾宗國魯先君莫之行,吾先君莫之行也。”[47]封建宗法及相關的禮制原本針對統治貴族而設計,並不適合平民百姓。到春秋戰國的時代,隨著政治社會的變化,統治貴族本身禮制已亂,原本不下於庶人的禮,現在變成要及於庶人。在這樣的情勢下,先秦諸子構思禮制,在精神上和內容上即使借用若干殷周禮制舊規,尤其是士禮,實質上已不可能不是一個新的建構。

學者曾利用戰國墓葬資料和《儀禮》所說的士喪禮、既夕禮相互比對,證明有相合之處,推定《儀禮》應成於戰國中葉。[48]另有學者則指出不宜過度牽合墓葬和文獻,其歧異處猶待更多的證據去論定,並結論道:“關於喪葬的習俗,會因地域的南北,時代的先後而產生很多不同的現象的。《儀禮》這部古籍,成書於戰國初期至中葉的結論,大概可以肯定的了。可是它所記錄的,究竟是哪一國的習俗,還是很難斷言。”[49]換言之,也許可以這樣說:《儀禮》的喪服制是從古制中提煉出來,不都是古制,但也不全是戰國喪制的實錄,而是經過整理加工,舊瓶加新酒的時代產物。[50]

2.對秦代倫理和漢代服制的幾點觀察

在西漢兩百年裡,據五服而來的喪服制,除了宗室、諸侯、博士弟子和某些經師或官員曾加遵行,並不曾成為法律中界定家族親屬範圍和權益的原則,也不曾真正普遍成為一般百姓生活中共守的規範。

漢代五服又稱五屬。《史記·荊燕世家》謂:“荊王劉賈者,諸劉,不知其何屬。”(頁1993)劉賈為諸劉,只知道他是劉邦的宗親,但無法得知他和劉邦的親疏關係。太史公說他“雖屬疏,然以策為王”,先說不知其屬,又說屬疏,“疏”與“近”的界限何在?不清楚。同傳謂燕王劉澤,“諸劉遠屬也”,《漢書·諸侯王表》則說澤是“高帝從祖昆弟”,《史記·荊燕世家》索隱引《楚漢春秋》云:“劉澤,宗家也。”按言‘宗家’,似疏矣。班固言從祖昆弟,當別有所見矣。”[51]當時楚地民間如果已經以五服序親,親疏遠近當不至於如此混沌。秦和漢初常見諸父和諸母之稱,泛指父一輩或母一輩的親戚。在同姓宗族親屬的概念下,又有族子、族兄、族父等稱謂。諸父、諸母、族兄、族父等所指範圍有多大?也不清楚。[52]近人以長沙馬王堆三號墓出土喪服帛圖為據,主張儒家所說的喪禮服制已盛行於西漢的長沙國。[53]私意以為或非如此。這件喪服帛圖是和其他古籍殘帛如《老子》、《五十二病方》、《導引圖》等折疊,放在棺槨東側邊廂的漆盒中,這比較能說明是墓主身前所閱、所用或所喜的許多圖書之一,不能證明其家人即依此服喪,更難以推論長沙國已流行三年喪。[54]即使承認長沙王行三年喪,從後來文帝的遺詔看(詳下節),也頂多行於漢宗室或諸侯王,而非全國。

西漢時親屬概念有異於古或後世之處的另一證據是司馬遷寫《史記》,因景帝十三子,有母五人,而立《五宗世家》。瀧川資言《考證》引王鳴盛之說,以為太史公“殊屬無理”,方苞則曰:“明其異於古之宗法。”[55]所謂古之宗法,無疑是指周代宗法。周代宗法有大小宗,完全以父系為準。《逸周書·諡法》“五宗安之曰孝”的五宗,據晉孔晁注,指“五世之宗也”,[56]也就是高祖以下至己五世之男系。武帝時,深明典制的太史公竟以母為宗而寫《五宗世家》,這或者是太史公有意以此譏刺武帝父或漢室之不知禮,但也反映了這時人們對倫理秩序的觀念有不同於周制者。因而漢世雖早已是父系社會,司馬遷仍以同母為宗,反映了某些現實存在的觀念。[57]他為呂后立《呂太后本紀》,其理相同。對此,襲用遷書的儒生班固,自儒禮視之,大不以為然,改《五宗世家》為《景十三王傳》,於《呂后紀》之外別立《史記》所無之《惠帝紀》,以為折衷。從司馬遷到班固,漢世風俗之不齊與轉變,不難窺見一二。

古代文獻裡常說“百里不同風,千里不同俗”。《史記·貨殖列傳》和《漢書·地理志》都曾系統地指出這一點。[58]以秦的風俗來說,《奏讞書》和姦案所反映的倫理關係即和關東諸國頗有差異。許多考古學家都曾指出秦墓有不少自己的特色,[59]而其反映對靈魂的看法和從生人世界模塑死後世界的想法,也不同於其他各地。[60]雖然他們無法較肯定地判斷這背後意味著什麼樣的倫理觀。不過公孫鞅(公元前390-338年)在變法初步成功以後,於秦孝公十二年(350)曾進行了另一波的改革,其中“令民父子兄弟同室內息者為禁”(《史記·商君列傳》)與家庭倫理有關。父子兄弟同室內息是十分含蓄的說法,其實意味著雜交亂倫等不合於華夏家庭倫理的現象。

公孫鞅是衛人,不免以東土的尺度去衡量和改造秦的社會風俗。他曾自豪地說:“始秦戎翟之教,父子無別,同室而居。今我更制其教,而為其男女之別。大築冀闕,營如魯、衛矣。”(《史記·商君列傳》)可見秦原來不僅父子無別,男女亦無別,這和父子兄弟同室內息緊密相關。在公孫鞅眼中,這樣的倫理無異於不知禮義的戎狄。王國維謂:“秦之祖先,起于戎狄,當殷之末,有中潏者,已居西垂……逮襄公伐戎至歧,文公始踰隴而居汧渭之會,其未踰隴以前,殆與諸戎無異”。[61]

倫理觀念涉及一個社會的核心價值,不是一朝一夕所能盡革。公孫鞅雖企圖“更制其教”,但不可能將東方的一套在十幾年中盡行搬到秦國,也不可能完全不顧秦本地的傳統。[62]秦人源出戎狄,秦或漢初律中的倫理原則,有些成分很可能和華夏諸國視為“禽獸”的戎狄社會脫不了關係。

嚴耕望先生即曾據《史記·扁鵲列傳》和《匈奴列傳》進一步說明秦如何染有戎俗,“雖經商君改矯,然戎俗保存之成分仍甚多也。”[63]變法後約五、六十年,也就是大約在秦昭襄王的時代(306-251),荀子(340-245)入秦。他認為秦國上下保有頗多古風,他說的古風主要是針對“公”生活而言(《荀子·彊國》)。在論人性時,荀子卻說:“天非私齊魯之民而外秦人也。然而於父子之義,夫婦之別,不如齊魯之孝具敬父(文)者,何也?以秦人之從情性,安恣睢,慢於禮義故也。”(《荀子·性惡》)在他眼中,秦人“私”生活中的父子和夫婦之間,仍然是“從(縱)情性,安恣睢,慢於禮義”,非齊魯之匹。魏國信陵君曾對秦提出比荀子更嚴厲的批評:“秦與戎翟同俗,有虎狼之心,貪戾好利而無信,不識禮義德行,苟有利焉,不顧親戚兄弟,若禽獸耳,此天下之所同知也。”[64]“若禽獸耳”四字可以代表戰國時中原各國對秦人共同的觀感。

到秦統一天下的前夕,呂不韋(290-235)賓客編《呂氏春秋》,仍然說:“先王所惡,無惡於不可知;不可知則君臣、父子、兄弟、朋友、夫妻之際敗矣。十際皆敗,亂莫大焉。凡人倫以十際為安者也,釋十際則與麋鹿虎狼無以異。”(《壹行》,陳奇猶校釋本,頁1504)呂氏賓客無疑是以孟子和《中庸》所說的“五倫”或析而言之的“十際”作為人倫秩序的綱領,凡不以此為準者,就無異於麋鹿虎狼,也就是說同於禽獸。雖不敢說以東方游士為主體的呂門賓客,是針對秦的社會發出上述評論,但幾十年後,漢初賈誼仍然痛責秦人風俗與禽獸相去幾希:

商君違禮義,棄倫理,並心於進取,行之二歲,秦俗日敗。秦人有子,家富子壯則出分,家貧子壯則出贅。假父耰鋤杖篲耳,慮有德色矣。母取瓢椀箕帚,慮立誶語。抱喃其子,與公並踞。婦姑不相說,則反脣而睨。其慈子嗜利而輕簡父母也,念罪非有倫理也,亦不同禽獸僅焉耳。(《新書·時變》)

“禽獸”二字粗看似為一般的貶詞,放在戰國秦漢習用的語言脈絡裡,則有悖逆人倫,無君臣夫婦之別的特殊意義。[65]而這又正是戰國秦漢時人對戎狄或遊牧民族的批評。武帝時,曾有漢使者說:“孰與冒頓單于身殺其父代立,常妻後母,禽獸行也!”(《漢書·匈奴傳》,頁3780)[66]

賈誼以禽獸批評秦人,不禁使我聯想到《禮記·郊特牲》說:“男女有別,然後父子親;父子親,然後義生;義生,然後禮作;禮作,然後萬物安;無別無義,禽獸之道也。”所謂禽獸正是男女父子無別,無倫理之可言。又《儀禮·喪服》傳曰:“……禽獸知母而不知父。野人曰:父母何筭焉?都邑之士則知尊禰矣,大夫及學士則知尊祖矣。”以春秋時代的國、野之分視之,都邑之士和大夫學士都是封建諸國城內的統治者,他們才知道父祖的世系並以父為尊;對城外的野人而言,不僅自己父母以外的親屬關係說不清,有些甚至只知有母,不知有父。這些野人在城內人眼中,就像禽獸一般。周人以行嚴格父系宗法為特色。他們在武裝殖民的過程裡,必然將自己的宗族倫理帶到東方各地,並建立了以“國”為核心,遵行周制的封建據點,他們所面對的“野人”,顯然有不少正是所謂只知有母,不知有父的禽獸!斥為禽獸是周人的觀點。換個角度看,被征服的野人其實是“別有倫理”。《淮南子・齊俗》即曾指出:“四夷之禮不同,皆尊其主而愛其親,敬其兄,獫狁之俗相反,皆慈其子而嚴其上。夫鳥飛成行,獸處成群,有孰教之故……胡貉匈奴之國縱體拖髮,箕倨反言而國不亡者,未必無禮也。”這種“未必無禮”或別有倫理的情形,絕不僅僅限於西方的秦。

國、野之分漸泯之後,法律施及全民,法律不能不顧及社會現實。在秦的法律裡,最少在某些情況下,母親比父親更為重要。例如睡虎地秦簡《法律答問》有一條說:“何謂室人?何謂同居?同居,獨戶母之謂也;室人者,一室盡當坐罪人之謂也。”注釋引“盜及諸它罪”條云:“戶為同居”,又說:“獨戶母,一戶中同母的人。”換言之,所謂同居最少有兩個相關要件,一為同戶,二為同母。這裡不提同父,值得注目。[67]《法律答問》另一條涉及秦人的歸化問題,規定秦的原住民叫作“夏”,臣屬於秦的屬邦父母所生之子,以及出生在它邦的叫作“真”。父親為屬邦人,唯母親為秦人者,子女才算“夏子”。[68]這裡身份的判定也以母而非以父為準。[69]

不過我們也必須考慮到,假使父為秦人,母為屬邦女子,其子女身份多半即為秦人,不成為問題。因此不可說秦是一個母系社會而與東方各國在倫理上全然不同。前文已經指出置後順序,以子為首,不以女,即和東方各國相近。又服喪只提夫之父母,未及妻之父母,可見秦的社會是以父系為主,無庸置疑。總之,秦有自身的傳統,不斷與東方諸國接觸,又曾刻意變法,在幾百年的歷史進程裡,其倫理規範恐怕不是單純靜止,了無變化。唯其變化的軌跡和幅度,今天還沒有材料足以說清楚。

秦法認定人的身份在某些情況下,不以父而以母為準,如果與《二年律令》、《奏讞書》合而觀之,則不能不說秦之親屬倫理觀念確實有魯、衛儒生視之為“只知有母,不知有父”或與“禽獸相去幾希”的地方:

第一,秦人雖曾大量吸收周文化,其統治上層已十分“周化”,秦初青銅禮器與周器極似,可為明證。但一般社會上的親屬關係,母或女性一方甚為重要,因此己母、妻、女兒都可為後,並不依循周代宗法單純父系的原則。如果比較秦和漢初律與儒家化後的唐律,也可看出秦和漢初母方親屬的地位和後世法律中的地位大不相同。[70]

第二,如前文所指出,生時存在的關係和彼此的權利義務不必延續到死後,這一原則適用於夫妻之間,也適用於父母子女之間。就這一點而言,夫妻和父母子女之間的關係有同質性。這是一種十分樸素原始的倫理觀念,出現在商鞅改革前,習於“父子兄弟同室內息”,男女無別的秦國社會,頗有可能。這和儒家恩義之說頗不相同。

儒家倫理的一大特點是人倫之恩義不以生死為斷,而是延續性的。所謂延續性並不是說生前死後完全一樣,而是說生為父子,死也是父子;君臣、夫妻、朋友等無不如此,恩或義並不因生死而斷絕,權利和義務也不會因死亡而一筆勾銷。據說季孫康子曾問孔子:“百世之宗有絕道乎?”子曰:“繼之以姓,義無絕也。”(《孔叢子》卷上,頁21下)漢文帝說:“子孫繼嗣,世世不絕,天下之大義也。”(《漢書·文帝紀》)其他如“子子孫孫永寶用”或“在天願為比翼鳥,在地願為連理枝”等等詞語也都是在強調一種延續性的父子、子孫和夫妻關係。

在強調延續性之外,這些關係仍有原則性的不同。在儒家的觀念裡,父子“骨肉以仁親”,夫婦、君臣和朋友乃以“義”合(參《新語·道基》、《漢書·孔光傳》等),其基礎和原則都不相同。父子的本質屬於先天自然的骨肉血緣關係,以“仁”或“恩”為原則,無法因人為之力而斷絕;夫婦、君臣和朋友的關係出於後天人為,以“義”為結合的原則,可立亦可絕(如更嫁則義絕),這三種關係無法超越或等同於天然不可絕的父子關係。《禮記·喪服四制》:“喪有四制,變而從宜,取之四時也,有恩、有理、有節、有權,取之人情也。恩者,仁也;理者,義也,節者,禮也;權者,知也。仁、義、禮、知,人道具矣。”這裡清楚標舉了儒家理想中人倫秩序建立的恩仁、理義、節禮、權知四大原則。四者看起來平列並舉,恩仁其實更為重要和超越。從喪服四制發展而來的郭店楚簡《六德》說得最為清楚:“為父絕君,不為君絕父;為昆弟絕妻,不為妻絕昆弟;為宗族瑟(殺)朋友,不為朋友瑟(殺)宗族。門內之治恩掩義,門外之治義斬恩。”[71]這裡雖然和《喪服四制》一樣有“門內之治恩掩(揜)義,門外之治義斬(斷)恩”的話,但很清楚以血緣關係“恩”為基礎的父、昆弟和宗族,超越無血緣而以“義”相合的君、妻和朋友;為前者可以“絕”後者,不會為後者“絕”前者。[72]這和《喪服四制》接著所強調的“資於事父以事君而敬同”,“資於事父以事母而愛同”,頗為不同。

3.五服制與漢代法律

法律上第一次明白以五服作為親屬關係規範的標準是在晉武帝泰始三年令賈充等改訂律令。《晉書·刑法志》謂其律:“峻禮教之防,準五服以制罪也。”晉律除了依五服以制罪。五服也成為許多禮制的標準。例如《太平御覽》六三四引范寧啟國子生假故事引《假寧令》,即謂:“冠假三日,五服內親冠給假一月”,“周親婚嫁五日,大功五日,小功已下一日”。[73]晉律多據漢律而來,我們不禁要問:漢律是否已以五服為準?漢儒好言禮制,五服為禮制的核心,檢證五服與律令的關係,可一窺這一核心性的儒家禮制是否已法制化,又是否曾落實在一般人現實的生活裡。

漢代討論五服或喪服制的言論不少,但在實際制度上或行事上,明確以五服規範親屬範圍,要到元、成和王莽時才可考,到東漢末才明確有資料直接證明五服已成為法律上分別親屬親疏的標準。[74]

漢初以來,這種親族服屬制度未立或不一的情況,令儒生之流極度不滿,屢思改革。西漢中期以後,儒生士大夫在政治舞臺上漸成主流,他們不但力圖改造既有的政治體制,更要求復古更化,齊一風俗。所謂齊一風俗,一大關鍵即在以儒家禮制改造帝國內未臻一致的人倫秩序。

漢高祖初定海內,制度上承襲秦舊,未遑大更禮制。文帝時天下粗安,雖尚黃老無為,文帝卻曾著手興立典制。賈誼曾以為“漢承秦之敗俗,廢禮義,捐廉恥”,“宜定制度,興禮樂”,“乃草具其儀,天子說焉。”結果因“大臣絳、灌之屬害之,故其議遂寢。” (《漢書·禮樂志》)

文帝又曾“使博士諸生刺六經中作王制,謀議巡狩,封禪事。”(《史記·封禪書》)所謂王制,據說就是今本《禮記》的《王制》篇。在儒生看來,巡狩和封禪都是王者的大事,後來武帝都曾實行。又據《史記索隱》引劉向《別錄》:“文帝所造書有《本制》、《兵制》、《服制》篇”文帝所造俱不傳,顧頡剛先生以為《本制》就是《王制》。[75]我們不知道《服制》的內容,不過從上引的記載推測,《封禪書》所說的王制可能是一總名,指王者之制,其具體內容則至少包括《別錄》提到的《本制》、《兵制》和《服制》。這些都和當時的博士諸生有關,有趣的是文帝的遺詔,在有關喪服和喪期的規定上,並沒有依照儒生的理想,而作了較為實際可行的調整。遺詔說:

其令天下吏民,令到出臨三日,皆釋服。毋禁取婦嫁女祠祀飲酒食肉者。自當給喪事服臨者,皆無踐(《集解》引服虔曰:踐,翦也。謂無斬衰也,孟康曰:踐,跣也。),絰帶無過三寸,毋布車及兵器,毋發民男女哭臨宮殿。宮殿中當臨者,皆以旦夕各十五舉聲,禮畢罷;非旦夕臨時,禁毋得擅哭。已下(《索隱》:“謂柩已下於壙”),服大紅十五日,小紅十四日,纖七日,釋服(《集解》引服虔曰:當言大功、小功布也;纖,細布也。應劭曰:紅者,中祥大祥以紅為領緣也。纖者,禫也,凡三十六日而釋服。)佗不在令中者,皆以此令比率從事。(《史記·孝文本紀》)

古今學者對這個遺詔的理解頗有差異。遺詔的對象不只是宗室,而是(1)天下吏民,(2)自當給喪事服臨者,(3)宮殿中當臨者,(4)其他不在令中者,“皆以此令比率從事”。換言之,在天下一家,天子為民父母的觀念下,天子死,天下人(宗室、諸侯、百官、百姓)應依以上幾類不同的關係服喪。天下吏民,泛指天下百姓及一般官吏,應是最疏的一層。顧炎武說:“世謂漢文帝之喪以日易月。考之于史,但行於吏民,而未嘗概之臣子也。詔曰:令到吏民三日釋服。天子之喪當齊衰三月,而今以三日,故謂之以日易月也。”他又採劉攽的意見而稍變,接著說:“已下者下棺,謂已葬也。自始崩至於葬皆衰,及葬已而大功,而小功,而纖,以示變除之漸。自始崩至於葬,既無定日,而已葬之後,變為輕服,則又三十六日。總而計之,則亦百餘日矣。此所以制其臣子者未嘗以日易月也。至於臣庶之喪不為制禮,而聽其自行。或厚或薄(原夾注:魏其武安傳,言欲以禮為服制,以興太平,是知漢初未立服制),然三年之喪其能行者鮮矣。”[76]顧氏之意,文帝遺詔僅針對一己之喪訂了一個天下臣民及親族服喪的辦法,並沒有為普天下臣庶訂下禮制,聽民自行其是。東漢應劭為一代大儒,無疑深知儒家喪服之制,他又熟於漢家典制,他合大紅、小紅、纖為三十六日,提出“以日易月”之說(《集解》引應劭、《索隱》引劉德),是試圖彌縫漢家喪制與儒禮。因此,顏師古大加批評,明白指出文帝是以己意創制,非有禮經依據:

此喪制者,文帝自率己意,創而為之,非有取於周禮也。何為以日易月乎?三年之喪,其實二十七月,豈有三十六月之文,禫又無七月也。應氏既失之於前,而近代學者因循謬說,未之思也。(《正義》引)

或許正因為如此,文帝之制在兩漢雖成為故事,因循不改,[77]卻也不斷遭到儒生非難;儒生亟欲依儒經,另立服制。

研議新服制的很多,真能推行,成為事實的卻沒有。文帝以後,第一波企圖建立新服制的努力見於武帝即位之初。建元元年,以魏其侯為丞相,武安侯為太尉。這二人俱好儒術,他們除了推拔趙綰為御史大夫,王臧為郎中令,更迎魯申公,“欲設明堂,令列侯就國除關,以禮為服制(索隱:“案其時禮度踰侈,多不依禮,今令吉凶服制皆法於禮也。”),以興太平。”(《史記·魏其武安侯列傳》)所謂以禮為服制,顯然因為這些好儒之士認為文帝所立服制不合儒禮,必須另行訂立。但是這些人很快即和崇尚黃老的竇太后發生衝突,死的死,去職的去職。更立服制一事也就化為泡影。

武帝號稱崇儒,亦好興立典制,但於喪服禮制似未見推動。基本上一直到宣帝石渠閣議經為止,儒家所說的三年喪制並沒有得到社會一致的認同,[78]甚至儒生本身對服制也沒有一致的看法。石渠閣議經的內容絕大部分失傳,在《通典》中尚有若干殘存。議禮的部分有博士戴聖和太子舍人聞人通漢等人的意見尚可考見。他們對如何依身分服喪意見有異,有些甚至是原則性或學派間的重大爭議。[79]

如何遵制服喪在個別案例中的討論始終不斷,但真正當作禮制原則被提出是在元、成年間廟議之時。[80]所謂廟指漢之宗廟。東漢蔡邕曾扼要地指出:“漢承秦滅學之後,宗廟之制不用周禮。每帝即世,輒立一廟,不止於七,不列昭穆,不定迭毀。”(《後漢書·祭祀志下》劉昭注引袁山松《後漢書》蔡邕議,頁3199)以致宣帝時,從京師到六十八個郡國,宗廟多至一百七十六所。初元五年(公元前44年),御史大夫貢禹首議罷郡國廟,定漢宗廟迭毀之禮。所謂迭毀就是以五世為準,“親盡而迭毀,親疏之殺,示有終也。”(《漢書·韋賢傳》子韋玄成條)《續漢書‧禮儀志下》大喪條,李賢注引《決疑要注》云:“親盡則廟毀,毀廟之主藏于始祖之廟。一世為祧,祧猶四時祭之。二世為壇,三世為墠,四世為鬼,祫乃祭之,有禱亦祭之。”(頁3199)四世加己為五世,五世則親盡,漢宗廟本於大小宗之制。始祖之廟百世不遷為大宗,其餘五世而遷為小宗。五世親盡廟毀實以小宗制為藍本,其基本精神正是戰國以來所創“自天子以至庶人”都可遵行的五服制。從此,五服制正式被提出作為漢代禮制的準則。

然而如眾所周知,從貢禹開始,歷經韋玄成和匡衡的努力,到成帝時,除了郡國廟確定毀去,漢的宗廟在毀復之間反覆,最後又幾乎回復到廟議開始的狀態。[81]哀帝時,丞相孔光和大司空何武等再議宗廟之制,主張基本上依“親盡宜毀”為原則,但漢家宗廟之毀立,不僅僅是劉家一個家族的問題,它有濃厚的政治意義,又要符合禮制中的大小宗之旨,最後是劉歆折衷親親與尊尊,訂下“三昭三穆一太祖”的七廟制,迭毀僅限於七廟中的三昭三穆,有殊功異德之宗不在迭毀之列。殊功異德之宗既不在迭毀之列,則此宗不受五服或五屬屬盡的限制。[82]《漢書·韋賢傳》傳末特別記載了班彪對廟制難決的觀察。他的觀察清楚告訴我們問題的關鍵在“漢承秦絕學之後,祖宗之制因時施宜”,兼之“禮文缺微,古今異制”,而議禮大臣“各為一家,未易可偏定也。”如果議禮的儒臣對宗廟禮制都莫衷一是,就更難將莫衷一是的儒禮意見化為法律,強制百姓一體遵行了。

以五服界定親屬接著可考的例子是儒生出身的王莽。始建國元年(公元9年)正月,“封王氏齊縗之屬為侯,大功為伯,小功為子,緦麻為男。”(《漢書·王莽傳》)[83]這是以五服制規範親屬並進入政治領域最早的明白記錄。王莽以周公自居,一心依循儒經,自然不能不遵奉禮書中的服制以行分封,也不能不遵制以行喪。早在前一年,即居攝三年(公元8年)九月,莽母功顯君薨,劉歆與博士七十八人議其服曰:“攝皇帝當為功顯君緦縗,弁而加麻環絰,如天子弔諸侯服。”(《漢書·王莽傳》)據說王莽依所議,服了三年喪。在此之前,王莽為安漢公時,更曾與光祿大夫劉歆等雜訂婚禮,又“奏車服制度,吏民養生、送終、嫁娶、奴婢、田宅、器械之品。”(《漢書·平帝紀》元始三年)這是又一次企圖依儒經建立禮制並法制化的努力。[84]

新朝十餘年而亡,改制淪為泡影。劉秀以一介儒生再建漢室,以復漢舊儀,與民休息為事,未遑更張。章帝章和年間,魯國曹褒傳父慶氏禮,好禮事,常感朝廷制度未備。章帝賜以叔孫通《漢儀》十二篇,令其依禮條正。曹褒受命,“依準舊典,雜以五經讖記之文,撰次天子至庶人冠婚吉凶終始制度,以為百五十篇。”可是他訂的禮制引起太尉張酺和尚書張敏不滿,兩人甚至控告他“擅制漢禮,破亂聖術,宜加刑誅。”章帝雖未處理,但這一套新禮制“遂不行。”(《後漢書·曹褒傳》)范曄在《曹褒傳》傳末論曰:“漢初天下創定,朝制無文。叔孫通頗採經禮,參酌秦法,雖適物觀時,有救崩敝,然先王之容典蓋多闕矣。是以賈誼、仲舒、王吉、劉向之徒懷憤歎息所不能已也。”從以上兩漢儒生議立禮制的過程可以知道,最少在東漢中期以前,儒經裡的服制一直未能法制化,不曾成為一般社會和法律普遍依循的原則。

不過從東漢建武開始,漢宗室不論本宗或支屬應都已以五服界定親疏範圍。一九七一年在甘肅甘谷縣劉家坪的一座東漢劉氏墓中出土簡背帶編號之記年殘簡二十三枚。[85]內容是延熹元年十二月劉氏宗親劉槐、劉[直]自訟遭受地方官不當徭役,未能享有除復的特權。由於簡冊過於殘斷,內容已無法完全明白。和本文關係最直接的是,冊書裡引用了順帝,甚至建武時期有關宗室特權的詔書。其中編號第一、二號簡正面提到一件“乙酉示章詔書”說:“宗室審諸侯五屬內,居國界,有罪,請;五屬外,便以法令治;流客雖五屬內,不得行復除。”第十二號簡則有殘文云;“建武七年,十月二……宗室不以理,司……州牧舉宗室有屬,盡勵無所”,第十三簡:“詔書:宗室屬盡當復,讞廷□……”,第十九簡:“詔書:宗室有屬,屬盡皆勿事……”等字可識。將以上殘簡內容合起來看,很可能自建武七年,漢宗室各支即以五服或五屬界定宗親的親疏和特權。五服以內,有罪上請,可除復徭役;五服以外,雖為宗親,無特權可享。流客指未著錄名籍者,雖在五服之內,也不得免徭役。劉氏宗親在西漢平帝時曾多達十餘萬人。平帝元始五年春正月詔:“惟宗室子皆太祖高皇帝子孫及兄弟吳頃、楚元之後。漢元至今,十有餘萬人。雖有王侯之屬,莫能相糾,或陷入刑罪……其為宗室自太上皇以來族親,各以世氏,郡國置宗師以糾之,致教訓焉。”(《漢書·平帝紀》)這是企圖在郡國置宗師以管理散在各地,人數上十萬的“族親”。這些族親無疑有很多在五服之外,屬於“以法令治”者。

漢宗室一直到平帝時,範圍都甚廣闊。漢文帝四年曾“復諸劉有屬籍,家無所與”(《漢書·文帝紀》)其時,諸劉之有屬籍者可除復徭役,可惜不知屬籍以何為準。劉邦族人單薄,分同姓侯時,連“不知何屬”或“屬疏”的劉賈都納入,而漢初宗正職在“序九族”,九族照經今文家的說法包含父族四,母族三和妻族二,上引平帝詔即提到高皇帝子孫及兄弟之後,還有太上皇以來族親,可見宗室範圍甚寬,包括異姓之外戚也是“宗家”。[86]建武以後以五服序宗室親疏。《續漢書·百官志》宗正卿條:“郡國歲因計上宗室名籍。”《續漢書》所言多為東漢之制,這裡的宗室名籍應該就是以五服為準,一個各地宗親支屬可享有特權者的名單。

東漢宗室如此,並不表示以五服界定親屬親疏和權益的原則即已用於其他關涉平民的法律中。目前還缺少這方面的積極證據。現在能找到的證據是東漢末黨錮之禍時,熹平五年(公元176年)詔州郡更考黨人,“門生故吏父子兄弟其在位者,免官禁錮,爰及五屬。”光和二年(公元179年),上祿長和海上言:“禮,從祖兄弟別居異財,恩義已輕,服屬疏末。而今黨人錮及五族,既乖典訓之文,有謬經常之法。”靈帝因而放寬,令“黨錮自從祖以下皆得解釋。”(《後漢書·黨錮傳》)《後漢書·靈帝紀》謂光和二年夏四月丁酉,大赦天下,“諸黨人禁錮小功以下皆除之。”這裡的“五屬”和“小功以下”云云都很清楚是指五服和五服制下的親屬。

以上據五服界定親屬之親疏,都發生在東漢末的特殊事件裡,而且只限於統治階層和士人儒生。當然這可能是因為事情特殊,才被記載下來。有人或許因而會認為社會大眾和統治階層並無不同,其親屬關係也是以五服為準。惜無證據。

令人最感好奇的是及於一般百姓的法律又是如何?目前研究不夠,也不敢說。兩漢尊儒的循吏,本於經典理想,持續在地方上推行教化,企圖建立合於儒家禮制的人倫秩序。[87]五服喪制經循吏的推行,無疑曾存在於某些地區。西漢昭帝時,韓延壽“上禮義,好古教化”,為潁川太守,“令文學校官諸生皮弁執俎豆,為吏民行喪嫁娶禮。百姓遵用其教。”(《漢書·韓延壽傳》)潁川為中原之地,如果當地原來所行喪嫁之禮已合乎“禮義”,韓延壽就不必如此多事。中原百姓尚不知禮義,其他地區或許除了齊魯,更難說有多少知禮義了。潁川百姓既遵用韓延壽之教,多少應有些成效吧。

但化民成俗往往須要極長的時間,即使推行,也絕不是一、二任太守,幾十年的努力即可煥然一新。東漢和帝時(公元89-105年),許荊任桂陽太守,“郡濱南州,風俗脆薄,不識學義。荊為設喪紀婚姻制度,使知禮義。”(《後漢書·循吏傳》)桂陽在長沙以南,嶺南之北,其地多蠻夷;順帝時(126-144)杜根任桂陽太守,“以郡處南垂,不閑典訓,為吏人定婚姻喪紀之禮……。”(《後漢書·杜根傳》)從許荊到杜根有幾十年,還須要推行同樣的事,可見儒生心目中那一套婚姻喪紀之禮,在帝國某些較邊遠的地區不易生根。桂陽一帶,一直到唐宋,仍以多猺蠻,叛亂不斷著名。[88]儒家理想中的禮制和人倫秩序,要到何時才在中國這塊大地上真正普遍生根,化為一般人生活規範的準則?其過程如何?機制何在?都還值得進一步探究。[89]

三.結論:待決的課題——“準五服以制罪”以前法律中的親屬關係

如果認為法律上以五服為原則規範親屬關係和據以制罪,要到晉泰始律才開始,大家不禁要問:在這以前,法律又依據什麼界定親屬和他們在法律上的權利或義務?這個問題可以提出的一個前提,當然在於本文以上所說是否能夠成立。

總結前文,我們必得承認古代文獻中常說的千里不同風,百里不同俗。風俗不同的一個關鍵是家族組織和相應的倫理結構。周的封建將周制帶到東土各地,影響所及以統治上層和國人為主,被統治的野人會受到感染,但一地風俗的變化極為緩慢。《史記·貨殖列傳》、揚雄《方言》、《漢書·地理志》或其他漢代人議論風俗,不以郡縣,而以齊、楚、秦、宋、衛、三晉等為分域,即為明證。更何況周人的征服統治頗知因地制宜,唐叔封於夏墟,“啟以夏政,疆以戎索”,杜預注:“因夏風俗,開用其政”;魯、衛封建,“啟以商政,疆以周索”;師尚父封齊,“因其俗,簡其禮”。[90]長久下來,封建諸國上層雖有共同相通的文化語言,就各國而言,尤其是庶民大眾,卻是各有“國風”。所謂國風牽涉各方面。以婚姻、倫理而言,鄭衛有桑間濮上之風,齊有巫兒不嫁,燕則賓客相過,以婦侍宿,嫁娶之夕,男女無別。東方諸夏如此,猶責秦人行如禽獸,則秦俗之不堪,必更有甚之。

過去大家在討論古代中國社會倫理關係時,太不假思索地從周人的觀點或儒家化後的中國去推想古代,將古代中國假設成一個同質的整體,社會上似乎不分時代、階層或地域,共有一套倫理體系,也就是春秋戰國以降體現在喪禮中的五服制。本文嘗試從秦或漢初奏讞書裡的和姦案,窺探背後的倫理觀,說明事實應非如此。

和姦案發生在關中故秦之地,而秦就是一個諸夏以“夷翟遇之”的國家。秦從西周開始不斷接受周文化,經春秋戰國到漢初,在東方諸夏眼中仍如戎狄禽獸。秦法是秦國社會的產物,商鞅雖援三晉之法以入秦,畢竟不能於短期之內盡革秦俗之舊。秦一統,行秦法於天下,在東方無疑曾激起極深的衝突。近人分析秦末“天下苦秦久矣”一語,即深刻地指出秦法與楚俗的嚴重衝突是導致秦亡的重要原因。[91]漢朝初立,既然全盤承襲秦制秦法,懲秦之失,就不能不面對所承之法和東方諸夏舊俗存在的衝突。

張家山漢簡《奏讞書》中的和姦案,使今人有機會一窺儒家倫理尚未成為法制原則之前,秦或漢初法律背後的倫理。這套倫理和六國舊俗有著落差和衝突,也和後世儒生所宗者有所差異。湖北江陵張家山本是楚地。張家山的漢初小吏在《奏讞書》二十幾個案例中,單單抄錄了和姦一案在廷尉府中的辯論,必有極為特殊的原因。私意以為其中一個原因是廷史辯論所持的理由對楚地的人來說太過不同,這位小吏才須要特別詳錄作為參考。

張家山漢律中不見五服制的影子。兩漢儒生花了四百年,企圖以儒禮改革秦法,但一直要到晉泰始律才算初步落實,其後大成於唐律。本文第二部分勾勒漢代一波波的禮制改革,說明作為禮制核心的五服制要到西漢末王莽之時,才逐步成為國家禮制和行於統治上層某些人之間的原則;在民間,則見於宗奉儒家的循吏,正不斷努力推廣之中。目前還沒有證據可以證明五服已成為漢代法律上規範親屬倫理和制罪的普遍和唯一原則。如此看來,晉泰始律的標榜五服制罪,並非無的放矢。倘使五服早已成為秦漢法律制罪的原則,泰始律強調“準五服”就失去了意義。[92]

假使這個初步的結論可以成立,就必須放棄單單從儒家服制看秦漢社會倫理的舊思維,有必要進一步去釐清秦漢社會和法律中親屬倫理關係的面貌。對這個問題已有少數學者有了成果。韓國學者尹在碩分析張家山漢簡《二年律令》及《奏讞書》等資料後指出,如犯同樣的罪,在家庭之內犯案,比在家庭之外處罪更重;又依加害者和受害者之血緣親疏程度決定不同的量刑,越親處罪越重;夫妻之間發生犯罪,處罰原則是妻重夫輕;《二年律令》有關家庭犯罪的規定,大部分自秦律承襲而來;《二年律令》對一些家庭犯罪的量刑,有的比秦律或者漢武帝以後施行的刑罰更嚴厲。這反映出漢初社會不穏定,漢朝政府為了穩定以家庭為主的社會基層組織,通過嚴厲的法律手段維護家庭的等級秩序及倫理道德。[93]

根據尹在碩的分析,可以肯定秦漢早已採取法律手段以維護社會的基層組織和道德倫理。睡虎地秦律和張家山漢律中不孝罪的存在,就是最好的證據。不過尹在碩並沒有針對不孝罪進行分析,本文討論的和姦案正好和不孝有關,或可補尹文之不足。又尹文雖指出以血緣親疏程度決定量刑輕重,可是沒有觸及法律上判定親疏的原則和血親的範圍。

對這個問題提出看法的是日本學者冨谷至。他分析秦漢族刑和連坐的範圍,得出族刑雖及於父母、妻子、同產,但以同居和登記在同一戶籍者為前提。[94]從目前可考的材料看,秦漢一般家庭以不超過祖父母、父母和未成年子女三代人或父母及子女兩代人,由四、五口至七、八口人同居構成的家庭為最普遍。以尹在碩分析的張家山漢簡中所見的家庭犯罪而言,涉及的親屬不外祖父母、祖父母之兄弟、父妾之父母、妻之父母、父母、主母、後母、季父、伯父、伯父之妻、兄弟姐妹、兄弟之子、伯父之子等等。由於尊重傳統家和家族的組織,傳統家族的核心倫理-孝,連帶也特別受到尊重。秦漢法律對不孝因而特別加重治罪。

不過就社會控制而言,秦漢政府更重視的不是“家”,而是作為國家編戶的“戶”。 秦漢法律在界定百姓的賦役、田宅、爵等權利義務和刑責時,特別重視戶籍登記中的同居人口。換言之,除了尊重和維護家族血緣親疏,就秦漢法律而言,同居和同戶籍在某些情形下也構成界定家族成員法律責任的前提。這大概是法律上準五服制罪(晉泰始律說“準五服以制罪”,未提及其他條件)以前的情況吧。

同居和同戶籍的人口可以包括有血緣、假血緣(如養父母、假子)和姻緣關係的人。在代戶的情況下,甚至可以包含無血緣關係,原被視為財產的奴婢。這個範圍內的親疏關係,又是以法定繼承優先次第和喪假長短來定義,而不是所謂的五服。這或許是和姦案的辯論會引用置後、代戶和父母、妻、大父母、同產死,奔喪給假相關律章的原因。置後和代戶之優先次第,很明顯考慮到性別、年齡、輩分、同產、同居和同戶籍諸因素,不完全以血緣親疏為準。[95]這是和泰始律以五服為準的一大不同處。

秦漢法律上的同居者是否必然是有血緣、擬血緣或姻緣的親人,[96]法律上同居或同戶籍者是否必然同居一處?[97]是否已如後世有不同居而寄戶、寄籍之事?在文獻和出土材料中可否找到可以佐證的個案實例?在未能進一步證實前,以上所說仍然只是有待驗證的假設而已。

最後,本文要強調以上所論,絕無意否認五服制對漢代以及漢代以後傳統中國社會倫理的重要性。五服制畢竟淵遠流長,是構成漢代以後中國親屬倫理的重要基礎。然而也不得不承認它成為中國傳統倫理的基礎有一個發展的過程。在這個過程之初,華夏諸國風俗各殊,倫理有異。五服制本身也在建構之中,它並沒有隨秦漢一統,同步取得強制性的力量和地位。漢儒曾不斷試圖通過教化,將他們心目中理想的婚喪禮制普及到社會各階層,但成效十分緩慢。晉泰始律準五服以制罪,五服制才正式全面進入法律,成為規範社會人倫秩序的強制性標準,其強制性遠遠大過教化,而其成效也更顯而易見。因而或許可以說,五服制的法制化才是中國傳統社會倫理較全面地儒家化的重大關鍵。

2004/5/18~2008/6/22

後記:本文曾得到武漢大學陳偉教授及其研讀班的協助和指教,也曾在“經義折獄與傳統法律”研討會中,得到評論人閻鴻中教授十分中肯有益的批評。改寫期間,好友劉增貴、陳偉、陳蘇鎮、學棣劉欣寧和兩位匿名審查人多所匡正,使我得以免去不少錯誤,籾山明教授代找日本資料,衷心感謝。

原刊柳立言主編,《傳統中國法律的理念與實踐》(台北:中央研究院歷史語言研究所,2008) ,頁101-159。這次由簡帛網發表時作有多處修改。

秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)

附圖一 簡180-196出土位置示意圖(簡上加斜線)

秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)

秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)

秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)

秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)

秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)

203.4 210.35 505.34 506.13 581.1

附圖二 史語所藏居延漢簡紅外線照片

(編者按:[1]張家山二四七號墓竹簡整理小組,《張家山漢墓竹簡(二四七號墓)》(北京:文物出版社,2001),頁228。

[2]如見於《封診式》、《效律》、《秦律十八種》、《為吏之道》,其例甚多,不贅舉。

[3]彭浩,《談〈奏讞書〉中秦代和東周時期的案例》,《文物》3(1995),頁43-44。日本池田雄一,《秦代の律令について》,《中央大學文學部史學科紀要》42(1997),頁49-85和學習院大學漢簡研究會也將此案時代定在秦代,參《秦代密通・盜傷事件-江陵張家山漢簡“奏讞書”を讀む》,《學習院史學》39(2001),頁116-123.

[4]參《漢書•東方朔傳》王先謙補注引錢大昕說(臺北:藝文印書館景印長沙王氏校刊本,1955)卷65,頁6下至頁7上。

[5]彭浩,《談〈奏讞書〉中的西漢案例》,《文物》8(1993),頁32-33;蔡萬進,《〈奏讞書〉與漢代奏讞制度》,《出土文獻研究》第六輯(2005),頁90-110。

[6]劉俊文點校,《唐律疏議》(臺北:弘文館出版社影印,1986)卷26,頁496。參張中秋,《中國封建社會 奸罪述論》,收入楊一凡、劉篤才編,《中國法制史考證》乙編第一卷(北京:中國社會科學出版社,2003), 頁190-209。

[7]《睡虎地秦墓竹簡》(北京:文物出版社,1990),頁163。

[8]《晉書》(北京:中華書局點校本,1974,以下引廿五史皆據此本,不另注),頁928。

[9]《二年律令•雜律》簡一九三.159:“強與人奸者,府(腐)以為宮隸臣”(本文徵引一律以《張家山漢墓竹簡(二四七號墓)》為據。簡號前一數字指簡原編號,後一數字指釋文頁碼,下同,不另注);胡平生、張德芳,《敦煌懸泉漢簡釋粹》(上海:上海古籍出版社,2001),頁10-11,注3引簡II0112.1.B:54:“彊與人奸者及諸有告劾言辭訟治者,與奸皆髡以為城旦。其以故枉法及吏奸駕(加)罪一等。□□……”。《二年律令•雜律》簡一九二.159:“諸與人妻和奸,及其所與皆完為城旦舂。其吏也,以強奸論之。”從語意上看,漢代和姦者如有吏的身份,雖為和姦,也要依強姦罪,加重論處。這一規定不見於唐律。《唐律疏議·雜律》:“強姦者,婦女皆悉無罪”,男子所處,詳見《雜律》各條。

[10]若江賢三曾討論本案涉及的不孝罪,參所著,《秦漢律における“不孝”罪》,《東洋史研究》55:2(1996)。張建國曾討論到此案中的法定繼承順序和一些其他問題,但未討論背後的倫理關係,見氏著,《關於漢簡〈奏讞書〉的幾點研究及其他》,《國學研究》4(1997),頁539-544。池田雄一和日本學習院大學漢簡研究會曾對此案作一般性的語釋和解說,參池田雄一,《奏讞書-中國古代の裁判記錄》(東京:刀水書房,2002),前引日本學習院大學漢簡研究會《秦代密通・盜傷事件-江陵張家山漢簡“奏讞書”を讀む》;崔永東則指出張家山出土漢律有維護封建家庭倫理的特色,也是一般通論,並未針對此案。參所著,《張家山出土漢律的特色》,《政法論壇》20:5(2002),頁31-35。韓國學者尹在碩曾討論張家山漢簡所見的家庭犯罪,未針對此案進行分析,參氏著《張家山漢簡所見的家庭犯罪及刑罰資料》,收入《中國古代法律文獻研究》第二輯(北京:中國政法大學出版社,2004),頁43-65。

[11]武漢大學簡帛研究中心編,《二年律令與奏讞書》(上海:上海古籍出版社,2007),頁375,校釋二。

[12]例如:“乃用禮,他禮如故。”(《史記•孝武本紀》,頁484);“諸侯伐我,報宋故。”(《史記•諸侯年表》,頁512);“恒以臘日塞禱如故”(周家台30號墓秦簡352-353);“不盈十斗以下及稟漆縣中而負者,負之如故。”(睡虎地秦簡《效律》簡47-48);“旦而食之,以厭為故。”(馬王堆《五十二病方》雜療方簡74)

[13]這一讀法,張建國已提出,見前引文《國學研究》4(1997),頁539。

[14]關於奏讞書的文書格式已有學者注意到,可參蔡萬進,《〈奏讞書〉與漢代奏讞制度》、《〈奏讞書〉編訂成書年代蠡測》,《出土文獻研究》第六輯(2005),頁90-110,139-141。

[15]森谷一樹,《張家山漢簡秩律初探》,《洛北史學》6(2004),頁25-26。

[16]缺簡的可能是存在的。據王偉的報導,出土時有一部分竹簡已遺失不存。參王偉,《張家山漢簡〈二年律令〉編聯初探-以竹簡出土位置為線索》,簡帛研究網,http://www.jianbo.org/admin3/html/wangwei01.htm,2005,11,30。

[17]陳偉先生近來提出“夫”字應作“疾”,“死疾”即“疾死”。參陳偉,《〈二年律令〉、〈奏讞書〉校讀》,《簡帛》1(2006),頁349-350。

[18]如果對照唐《戶婚律》疏“無後者,為戶絕”(《唐律疏議》,劉俊文點校本,頁238),絕無以奴婢繼戶之事,益可見秦漢規定之特殊。

[19]這不禁使我連想到漢初劉邦與關中父老約“法三章:殺人者死,傷人及盜抵罪”,蕭何“作律九章”,應是依循秦世“律以章分”的習慣;叔孫通作《傍章》,鼂錯“更令三十章”(《漢書‧鼂錯傳》,頁2300)以及武帝時“律令凡三百五十九章”(《漢書·刑法志》,頁1096-1101),可見律、令都以“章”為單位。章之下或有篇,如叔孫通作《傍章》有十八篇。但漢世習慣似又以篇下有章為常。例如《漢書‧藝文志》:“《蒼頡》七章者,秦丞相李斯所作也,《爰歷》六章者,車府令趙高所作也,《博學》七章者,太史令胡母敬所作也漢興閭里書師合《蒼頡》、《爰歷》、《博學》三篇,斷六十字以為章,凡五十五章,並為蒼頡篇。”後來文獻如《晉書·刑法志》說蕭何作律“九篇”,而非九章;又說漢世於律,“世有增損,率皆集類為篇,結事為章,一章之中或事過數十”,晉泰始時改訂律令,“就漢九章增十一篇”,此處又以九章同於前述九篇,於九章之外增十一篇,所述篇章關係,不無混淆。張建國指出《晉書·刑法志》所言頗多不可靠,有啟發性。唯他認為叔孫通制定的只是禮儀,不是法律性的傍章,仍須商榷。古代兵刑不分,禮律或禮法之分也非絕對。《漢書·禮樂志》說:“今叔孫通所撰禮儀,與律令同錄,藏於理官。”如果禮、律完全分離,為何禮儀會與律令“同錄”?又為何都藏於“理官”而不是藏於掌禮儀的奉常或太常?《漢書·禮樂志》說:“以通為奉常,遂定儀法,未盡備而通終。”(頁1030)叔孫通為奉常,所定稱為儀法。如果叔孫通所訂真的只是禮儀,不是法,藏在奉常或太常,豈不更為合適?又《禮樂志》劉向曰:“叔孫通將制定禮儀,見非於齊魯之士,然卒為漢儒宗,業垂後嗣,斯成法也。”(頁1034)劉向將叔孫通的禮儀稱為“成法”。凡製作禮儀而獲天子認可者,應即同於法律。必須承認這一點,才能理解為何叔孫通所撰,會和律令同錄而又藏於理官。《太平御覽》卷638引晉代張裴《律序》謂:“趙禹作朝會正見律”,朝會正見律在《晉書·刑法志》中作“朝律”,這無疑關乎朝會之禮儀,或亦關乎失儀之處罰,而名之曰律。《後漢書·應劭傳》說應劭“刪定律令為漢儀”(頁1612),《晉書·刑法志》謂:“獻帝建安元年,應劭又刪定律令,以為漢議[儀]”(頁920),可見所謂律令、漢儀、禮律或禮法,在實質上或各有所指,但在古人的概念裡往往並不截然分立。李學勤先生曾據《說文》許沖上書指出《周禮》一書雖不是法律,但和法律有密切的關係,並指出竹簡秦漢律和《周禮》的關連,參所著,《竹簡秦漢律與〈周禮〉》,《中國法制史考證》乙編第一卷,頁269-278。因此《晉書·刑法志》雖有不妥,其謂“叔孫通益律所不及”一語如無積極證據,不宜全然否定。漢人的法律概念和今人頗不相同,不宜從今天禮、法二分的觀點看古代。參張建國,《叔孫通定〈傍章〉質疑——兼析張家山漢簡所載律篇名》,《北京大學學報》6(1997),頁44-53。

[20]我認為是節錄,張建國認為“案例這段文字其實是為了把法律規定說的更明白而將其口語化了”(前引文《國學研究》4(1997),頁541)。口語化之說待商。

[21]關於漢初律和秦律的關係可參高敏,《漢初法律係全部繼承秦律說——讀張家山漢簡〈奏讞書〉劄記之一》,《秦漢史論叢》第六輯(南昌:江西教育出版社,1994),頁167-176。高文的結論是:“《奏讞書》所反映出來的漢律,恰恰是高祖元年至高祖十一年之間的法律,是全部繼承秦律而來的漢律,這就是漢初法律的最大特點”(頁175)。當然也有修改,如睡虎地秦律中罰甲、盾之法已不見於漢初的二年律令和奏讞書。

[22]參拙文,《張家山漢簡〈二年律令〉讀記》,《燕京學報》2003:15,頁9。

[23]《二年律令》簡三七二.183:“女子比其夫爵”;女子比其夫爵的實例見湖北江陵高臺18號西漢初墓出土木牘:“新安戶人大女燕關內侯寡……”,參湖北省荊州博物館編,《荊州高臺秦漢墓》(北京:科學出版社,2000),頁224。

[24]睡虎地秦墓竹簡整理小組,《睡虎地秦墓竹簡》(北京:文物出版社,1990),頁170,簡五叄。

[25]參胡平生,《阜陽漢簡蒼頡篇的初步研究》,《文物》2(1983),頁24-34;林素清,《蒼頡篇研究》,《漢學研究》5:1(1987),頁61-62。

[26]《淮南子•時則》資料首先由池田雄一指出,參所著《秦代の律令について》,《中央大學文學部史學科紀要》42(1997),頁75。

[27]一般的司法訴訟程序可參張建國,《漢簡〈奏讞書〉和秦漢刑事訴訟程序初探》,《中外法學》2(1997), 頁48-57;李均明,《簡牘所反映的漢代訴訟關係》,《文史》3(2002),頁59-80;宮宅潔,《秦漢時期的審判制度—張家山漢簡《奏讞書》所見》,《中國法制史考證》丙編第一卷,頁287-322。案件不論大小,似都須先調查案驗,才能進行逮捕。例如秦二世想案丞相李斯,“恐其不審,乃使人案驗三川守與盜通狀”(《史記·李斯傳》,頁2559)又如昌邑哀王子劉賀被控與故太守卒史交通,“有司案驗,請逮捕”(《漢書·武五子傳》,頁2769-2770)。建昭五年春三月,元帝詔謂:“今不良之吏,覆案小罪,徵召證案,興不急之事,以妨百姓”(《漢書·元帝紀》,頁296)此處覆案,應即指案驗、驗或驗問。唯文獻中少見“校”,不見“校上”,案和校差別何在,不明。漢代針對不同性質的案件,司法程序上大同中應有小異,不少環節及細節,至今仍不夠清楚。例如案驗或驗這一程序是否是所有的案件都必有,即待考。平帝元始四年春正月詔謂:“其明敕百寮,婦女非身犯法,及男子年八十以上七歲以下,家非坐不道,詔所名捕,它皆無得繫。其當驗者,即驗問,定著令。”(《漢書·平帝紀》,頁356)所謂“其當驗者,即驗問”,似意味著某些案件並不須驗問這一程序。前引元帝詔謂“不良之吏,覆案小罪”,言下之意,小罪不必覆案;動輒覆案,勢必擾民,屬“不良之吏”之所為。

[28]張建國已有類似意見,但稍有不同,參前引文,《國學研究》4(1997),頁543。

[29]“久刻”常見於睡虎地秦律簡。例如《秦律十八種》:“公器不久刻者,官嗇夫貲一盾 效”;《秦律雜抄》:“工擇榦,榦可用而久以為不可用,貲二甲……公車司馬”;《為吏之道》:“久刻職(識)物”。參裘錫圭,《睡虎地秦墓竹簡注釋商榷(一)》“久書”條,《文史》13(1982),頁146。

[30]參前注21。

[31]此案發生在高祖八年,提到安陸相,因此《張家山漢墓竹簡》注釋疑當時此地有封侯,故設有相(頁219)。但上讞此案的是南郡守,可見漢初侯國,不同於王國,恐非如周振鶴所說侯國“直屬中央,不受所在郡國管轄。”參周振鶴,《西漢政區地理》(北京:人民出版社,1987),頁6。

[32]雖有侯國案例,陳蘇鎮曾指出奏讞書不見王國案例,可見漢初漢法不及王國,王國境內的案件由王國自行裁決。參氏著,《漢代政治與〈春秋〉學》(北京:中國廣播電視出版社,2001),頁85。漢初王國固有很高的自主權,理論上似仍應遵漢法才是。否則文帝時,淮南王劉長也就不會被控以“擅為法令,不用漢法”了(《史記·淮南衡山列傳》,頁3077)。“擅為”二字說明,王國無權自為法令,或僅有權制訂某種層級以下或不違漢廷母法的法令。如果王國在法律上原本就被允許完全自主,丞相張倉等控訴他“不用漢法”反而顯得沒有道理。陳先生後來在2004年《中國史研究》第3期上發表《漢初王國制度考述》,進一步指出“王國法律中有些部分由漢朝統一制定,有些部分由各國自行制定,具體內容與漢法有同有異。”這應是一個較為合適的說法。漢中央廷尉通報“全國”,是否包括通報王國?目前沒有積極證據。我推測或許通報,王國是否遵守或參考,或如陳先生所說“從俗”自作考量,則是另一回事。

[33]當然也可能有貧而無堂者,參銀雀山漢簡《守法守令等十三篇》:“無井者,親死不得浴,無堂者,親死不得肄(肂)”(簡905,頁143)。

[34]日本學習院大學漢簡研究會,《秦代密通・盜傷事件-江陵張家山漢簡“奏讞書”を讀む》,《學習院史學》39(2001),頁121-122。

[35]池田雄一,《秦代の律令について》,《中央大學文學部史學科紀要》42(1997),頁76;日本學習院大學漢簡研究會從之,參《秦代密通・盜傷事件-江陵張家山漢簡“奏讞書”を讀む》,《學習院史學》39(2001),頁120-122。

[36]池田雄一《秦代の律令について》一文頁75疑素或為母名,或凶禮素色之服裝。按後一說,誤。

[37]張建國,前引文,頁542。

[38]既然對在夫之父母喪期行姦有明文規定,如何處理其他情況下的姦行照理也應有規定。可惜出土秦漢律簡都是摘抄,無以得知全貎。唐律則有“諸居父母及夫喪而嫁娶者,徒三年”的提法。這裡的父母喪指夫之父母,並和夫喪並提,可參並見注32。

[39]“不祠其冢”和天水放馬灘秦簡志怪故事:“祠墓者毋敢嗀(嘔吐或哭);嗀,鬼去驚走”,可證最少戰國時秦已有墓祭。蔡邕說“古無墓祭”不完全正確。楊寬認為自春秋戰國以降有墓祭獲得證實。關於古有無墓祭之爭論,參楊寬,《中國古代陵寢制度史研究》(上海:上海古籍出版社,1985),頁32-33。放馬灘秦簡見李學勤,《放馬灘簡中的志怪故事》,《文物》4(1990),頁43-47。

[40]按張建國己指出此處“輕”字應作“重”才合理,原抄寫可能有誤。見張氏前引文,頁542-543。

[41]連雲港市博物館等編,《尹灣漢墓簡牘》(北京:中華書局,1997),頁96-97。

[42]“夫死而妻自嫁,取(娶)者毋罪”之意似指娶者無罪,沒說嫁者是否無罪。但夫死後,秦漢之俗允許再嫁,其例極多,無勞細舉。我以為律文雖未明說,但夫死,既葬之後,妻再嫁與娶者應皆無罪。沈家本引《董仲舒決獄》例,指出夫死未葬而嫁為私為人妻,此漢法也,當棄市,又舉《左傳》成公二年夏姬例,認為“夫死葬而嫁乃古法,漢律亦原于古也。”(沈家本,《歷代刑法考》,北京:中華書局,1985,《明律目箋二》居喪嫁娶父母囚禁嫁娶條,頁1837-38)。

[43]如果對照唐律:“諸居父母及夫喪而嫁娶者,徒三年,妾減三等。”疏:“若居父母喪及夫之喪,謂在二十七月內,若男身娶妻,而妻女出嫁者,各徒三年。”(《唐律疏議》,頁257)唐代父母及夫喪連在一起提,又所謂父母喪是指夫之父母,這兩點可以幫助我們推想漢代法律應該相同。唐代須服完三年喪即二十七個月,才能嫁娶,漢代在葬後即可,此為一大不同。

[44]我們雖沒有直接的證據,但《二年律令·置後律》有一條或可為旁證:“父母及妻不幸死者已葬卅日,子、同產產(按第二個產字,非如注釋所說之重文號,依圖版應是句讀符號“ㄥ”)、大父母、大父母之同產十五日之官。”(簡三七七.184)父母、妻、大父母等亡故,葬後服喪期為三十天或十五天,喪期滿即須“之官”,也就是重回工作崗位。依文帝遺詔規定則為三十六日。翟方進後母卒,“既葬三十六日,除服起視事”(《漢書·翟方進傳》)即為其例。兩漢書中常見“既葬”之後即封侯、襲爵或出征等等,似乎既葬即釋服奉公。如《漢書·霍光傳》:“既葬,封山為樂平侯”《漢書·韋玄成傳》玄成“徵至長安,[韋賢]既葬,當襲爵,以病狂不應召。”《後漢書·祭彤傳》:“彤既葬,子參遂詣奉車都尉竇固,從軍擊車師有功。”,我懷疑“既葬”是“既葬三十六日”的省文,應都如翟方進之例於既葬三十六日以後,才釋服封侯、襲爵或工作,而這也是文帝遺詔之制。

[45]過去學者多將“耐”解為剃去鬢鬚,女子如何剃去鬢鬚?顯有不通。“耐”如是肉刑,是怎樣的肉刑?如不是肉刑,如某些學者所說只是較附加肉刑的勞役刑為輕的伴有勞動的輕罪的總稱,又為什麼發生了從剃去鬢鬚轉為僅是勞役的變化?仍是問題。我曾以為或應如蘇林所說,耐者“二歲刑以上”(《漢書·文帝紀》注引蘇林曰,頁114)。參前引拙文,《張家山漢簡〈二年律令〉讀記》,頁35。此說仍有疑問。然而冨谷至承認耐的原義是剃去鬢眉,又說與其認為耐隨時代發生了變化,不如說自秦以來,耐本來就是一種伴有勞役,與肉刑相比,較輕的輕罪的總稱(《秦漢刑罰制度の研究》,東京:同朋舍,頁36)。是否如此,似乎也沒有足夠堅強的證據。

[46]這類例子太多。出版已近四十年(1967),近年被譯為中文的滋賀秀三的《中國家族法原理》(北京:法律出版社,2003)就是一個典型的例子。此書之序明白指出將春秋到民國以前視為一個階段,即帝制時代,第一章討論帝制時代家族法的各種基本概念,就從五服制開始。另可參杜正勝,《五服制的族群結構與倫理》,《古代社會與國家》(臺北:允晨出版公司,1992),頁856-876。

[47]孟子雖說:“三年之喪,齊疏之服,飦粥之食,自天子達於庶人,三代共之。”(《孟子.滕文公上》)三代自天子以至庶人共之,明顯誇張,不符事實。因為滕之父兄百官明白說:“吾宗國魯先君莫之行,吾先君莫之行也。”焦循《孟子正義》(北京:中華書局,1987)卷十引毛奇齡云:“孟子所定三年之喪,引三年不言為訓,而滕文奉行,即又曰:‘五月居廬,未有命戒’,是皆商以前之制,並非周制。周公所制禮,並未有此。”又引顧棟高云:“余嘗詳考左氏傳,而知天子諸侯喪紀,已廢絕於春秋時無疑也。”顧氏繼而引證春秋以來,諸侯喪紀如何各行其是。貴族如此,平民百姓更無論矣。

[48]陳公柔,《士喪禮、既夕禮中所記載的喪葬制度》,《考古學報》4(1956),頁67-84;王輝,《從考古與古文字的角度看〈儀禮〉的成書年代》,《遠望集》(西安:陜西人民美術出版社,1998)上冊(1956),頁435-441。

[49]沈文倬,《對〈士喪禮、既夕禮中所記載的喪禮制度〉幾點意見》,《宗周禮樂文明考論》(杭州:浙江大學出版社,1999),頁71。

[50]丁鼎先生對《儀禮•喪服》經、傳、記的形成過程有詳細考證,請參其所著,《儀禮•喪服考論》(北京:社會科學文獻出版社,2003),頁57-107。

[51]《漢書.諸侯王表》謂劉賈為高帝從父弟,劉澤是高帝從祖昆弟都不可靠。如果真是從父弟,不能說是疏屬,從祖昆弟也不能說是遠屬。較早的《楚漢春秋》明明說劉澤僅是宗家,在西漢外戚也可說是宗家,故司馬遷說他是「遠屬」。班固即使別有所據,也很可能是後來封王諸劉為拉近與劉邦的關係,製造出來的。

[52]參顧頡剛,《顧頡剛讀書筆記》(臺北:聯經出版公司,1990)卷四,頁2438,諸父諸母條。

[53]曹學群,《馬王堆漢墓〈喪服圖〉簡論》,《湖南考古輯刊》6(1994)頁228謂:“此墓出土的《喪服圖》上所載的不同於先秦的喪服之禮,無疑即是秦及漢初時實行的喪服制度。”又陳松長,《馬王堆三號墓主的再認識》,《文物》8(2003)頁59也說:“我們認為這幅喪服圖所要強調的主旨是告訴人們,當時的喪葬禮俗,或是軑侯家所強調的守喪制度是三年喪……由此,我們可以推知至少在漢文帝十二年的時候,或者說在漢初的長沙國中,仍盛行三年喪的禮儀。……喪服圖隨主人一起入葬,也說明軑侯之家確實履行過三年喪禮。”

[54]《漢書·高惠高後文功臣表》中封侯功臣的服喪資料值得注意。景帝時,堂邑安侯陳嬰孫隆慮“坐母喪未除服姦,自殺”;曾孫季須於武帝時“坐母公主卒,未除服,姦”,自殺。《漢書·諸侯王表》常山憲王條,武帝時,子勃“坐憲王喪服,姦,廢徙房陵。”可惜我們無法確知這些諸侯或侯所服之喪,是依儒禮,或據文帝之制,我的理解應是遵文帝故事。哀帝時,河間王良“喪太后三年”,哀帝以為其“為宗室儀表,益封萬戶。”(《漢書·哀帝紀》綏和二年六月詔)由此可知,哀帝時宗室行三年喪,仍非必要,也不普遍,偶有行之者,即為儀表。同一詔書又規定“博士弟子父母死,予寧三年。”可見行三年喪者只限於極少數人。沈文倬認為漢代皇帝、諸侯王、公郷等不行三年喪,但據宣帝地節四年二月詔,以為“不管實際上是否施行,足證無論以前或以後,民間普遍實行三年之喪無疑”(《〈漢簡·服傳〉考》,《宗周禮樂文明考論》,頁155),此說論據實有不足。

[55]瀧川資言,《史記會注考證》(臺北:宏業書局,1980),卷五十九,頁2。

[56]《逸周書》(漢魏叢書本,臺北:新興書局,1966),頁6下。

[57]李解民先生研究睡虎地秦簡所附載魏律、尹灣六號墓六號木牘以及揚州儀徵胥浦簡、二年律令等也注意到秦漢社會除了男子為中心的婚姻家庭關係,也存在著他所謂的“另類形態”,參所著《漢代婚姻家庭另類形態的法律依據》,《簡帛研究二○○四》(桂林:廣西師範大學出版社,2006),頁224-233。其說與敝人不謀而合。

[58]參嚴耕望,《戰國時代列國民風與生計—兼論秦統一天下之背景》,收入氏著《嚴耕望史學論文選集》(臺北:聯經出版公司,1991),頁95-112。

[59]相關討論甚多,較新的一個綜合可參王學理、梁云,《秦文化》(北京:文物出版社,2001),頁30-38。

[60]參Lothar von Falkenhausen, "The Debate on the Origins of Qin: Historical and Archaeological Perspectives", 此文宣讀於史語所、台史所、民族所和語言所合辦之“文化差異與社會通則:紀念張光直先生學術研討會”(2002.3.1-2)。

[61]《觀堂集林·秦都邑考》(臺北:世界書局)卷12,頁529-531。

[62]參蒙文通,《古學甄微·法家流變考》(成都:巴蜀書社,1987):“凡商君之法多襲秦舊,而非商君之自我作古。”頁301。

[63]嚴耕望,《戰國時代列國民風與生計—兼論秦統一天下之背景》,頁105;杜正勝,《秦社會的“戎狄性”》,《編戶齊民》,頁459-466。杜文曾精要地指出“風俗和倫理不是孤立或抽象的存在,必與它們所依附的社會密切相應,秦之‘非禮’亦由於社會結構與山東不同的緣故。”(頁463)

[64]《戰國策·魏策三》無忌作朱己,以作無忌為是,參見《史記·魏世家》。

[65]例如《史記·荊燕世家》孝景二十四年:“至孫定國與父康王姬姦,生子男一人。奪弟妻為姬,與子女三人姦……詔下公卿,皆議曰:定國禽獸行,亂人倫,逆天,當誅。上許之。定國自殺,國除為郡。”《史記·惠景閒侯者年表》隆慮條:“元鼎元年,侯蟜坐母長公主瞢未除服,姦,禽獸行,當死,自殺,國除。”《漢書·高五王傳》:“五鳳中,州刺史奏終古使所愛奴與八子及諸御婢奸……奏終古位諸侯王……禽獸行,亂君臣夫婦之別,悖逆人倫,請逮捕。”

[66]《漢書·王尊傳》有一個故事值得留意。初元中,王尊“守槐里,兼行美陽令事。春正月,美陽女子告假子不孝,曰:‘兒常以我為妻,妒笞我。’尊聞之,遣吏收捕驗問,辭服。尊曰:‘律無妻母之法,聖人所不忍書,此經所謂造獄者也。’尊於是出坐廷上,取不孝子縣磔著樹,使騎吏五人張弓射殺之。”(頁3227)美陽屬右扶風,為秦之舊地,至西漢中晚期仍有這等逆倫之事,此與戎狄遺習是否有關,值得注意。

[67]有學者指出一戶中同母之人才算同居,甚不易解。佐竹靖彥因而將母字釋為“毋”、“貫”,戶毋實為戶 貫,指戶籍。然而戶貫、籍貫等詞出現於南北朝以後,漢代似乎還沒有戶貫或籍貫的說法。冨谷至己指出佐竹說不妥,而將戶毋釋為戶關或戶之門閂,獨戶毋指同一門閂或門內居住者為同居。此說不無可能。可是如果考慮到秦的特殊倫理風俗,恐也不能排除秦律中會有後世難解的規定,也就是說“獨戶母”也不一定就錯。此句正解為何,不易一言而定。這裡暫時從原注。請參佐竹靖彥,《秦國の家族と商鞅の分異令》,《史林》63:1(1980),頁13;冨谷至,《秦漢刑罰制度の研究》,233-234。

[68]“真臣邦君公有罪,致耐罪以上,令贖。何謂‘真’?臣邦父母產子及產它邦而是謂‘真’。何謂‘夏子’?臣邦父,秦母謂也。”《睡虎地秦墓竹簡》語譯如下:“真臣邦君公有罪,應判處耐刑以上,可命贖罪。什麼叫‘真’?臣屬于秦的少數民族的父母所生子,以及出生在其他國的,稱為‘真’。什麼叫‘夏子’?父為臣屬于秦的少數民族,母親是秦人,其子稱為‘夏子’。”

[69]《法律答問》還有一條說:“同母異父相與奸,何論?棄市。”相與姦是和姦,卻判棄市,是加重其刑。很可惜不知同父異母和姦又如何?否則也可以幫助我們判斷秦代社會的倫理原則。

[70]參侯旭東,《西漢初律令中的母、妻地位》,《北朝村民的生活世界》(北京:商務印書館,2005),頁67-70。

[71]關於《六德》和《喪服四制》的關係參李學勤,《郭店楚簡〈六德〉的文獻學意義》,《郭店楚簡國際學術研討會論文集》(武漢:湖北人民出版社,2000),頁17-21。吳承仕曾指出:“恩制是血統的,不可變的,義制是人為的,可變的,這是兩者不同之點。鄭玄云:‘服之首主于父母。’晉劉維云:‘五服之義,以恩為主。’都是很正確的解釋。”見所著,《中國古代社會研究者對於喪服應認識的幾個根本觀念》,收入《吳承仕文錄》(北京:北京師範大學出版社,1984),頁22。

[72]《六德》謂:“義者,君德也,非我血氣之親,畜我如其子弟”,可參。又學者對“絕”字之義及早期儒家對親親、尊賢孰重,頗有不同意見,可參劉樂賢、徐少華、李存山、彭林等人論文,個人較贊成劉以為絕為喪服制中減殺之義,徐以為“為父絕君,不為君絕父正是反映了早期儒家學說最本質、最基礎的倫理內容”的意見。參徐少華,《郭店楚簡〈六德〉篇思想源流探析》,劉樂賢,《郭店楚簡〈六德〉初探》,分見前引《郭店楚簡國際學術研討會論文集》,頁375-383,384-388;彭林,《再論郭店簡〈六德〉“為父絕君”及相關問題》,李存山,《“為父絕君”並非古代喪服之“通則”》,彭、李文見“簡帛研究”網站 http://www.bamboosilk.org, 2005.9.9。

[73]張鵬一編著,《晉令輯存》(西安:三秦出版社,1989),頁312-313。

[74]這一點已有學者指出,如冨谷至,前引書。我和冨谷的意見大致相同,但冨谷主要是從連坐制出發考慮到家屬連坐和服制的關係,本文則較全面探討服制和秦漢刑法、禮制、親屬倫理體系的關係。

[75]顧頡剛,《“周公制禮”的傳說和〈周官〉一書的出現》,《文史》6(1979),頁25。

[76]顧炎武,《原抄本日知錄》(臺北:明倫出版社,1970)卷十八,君喪條。頁423-424。

[77]參《續漢書·禮儀志下》大喪條;李如森,《漢代喪葬制度》(長春:吉林大學出版社,1995),頁51引漢相翟方進服後母喪既葬三十六日除服故事及師古曰。李先生接著指出:“漢初短喪服制,除大功、小功有所遵循外,並未得以真正實施。”

[78]例如《淮南子·齊俗》:“豈必鄒魯之禮之謂禮乎?是人故入其國者,從其俗……禮者,實之文也;仁者,恩之效也。故禮因人情而為之節文,而仁發恲(恲,色也)以見容。禮不過實,仁不溢恩也,治世之道也。”

[79]見《通典》(臺北:台灣商務印書館,1987)卷81,“諸侯之大夫為天子服議”條,頁439;卷83,“初喪”條,頁447;卷89,“父卒為嫁母服”條,頁488;卷90,“齊縗三月”條,頁492;卷92,“小功成人服五月”條,頁499;“緦麻成人服三月”條,頁501;卷96,“總論為人後議”,頁515;卷99,“為姑姊妹女子子無主後者服議”條,頁529;卷103,“久喪不葬服議”條,頁545。石渠閣議經中關於禮的原則性重大爭議,例如聞人通漢提出“大宗可絕”說,即引起禮家抨擊。又如古文《服傳》明明存在,但參加議經的經今文家故意視若無覩。詳參沈文倬,《漢簡〈服傳〉考》,《宗周禮樂文明考論》,頁130-193。

[80]在此之前,服制被提到是在昭帝始元六年鹽鐵之議時。文學批評自秦以來用刑太過,斷獄滋眾,犯禁滋多。因此主張“親服之屬甚眾,上附下附而服不過五,五刑之屬三千,上殺下殺而罪不過五,故治民之道務篤其教而已。”(《鹽鐵論·刑德》)他們僅以五服比附《尚書》的五刑,辯論的重點在刑德主從,並不在服制本身。昭帝死,亡嗣,張敞等曾議昌邑王典喪,服斬衰(《漢書·霍光傳》)。

[81]對廟議過程一個簡明扼要的分析,可參湯志鈞、華友根、承載、錢杭著,《西漢經學與政治》(上海:上海古籍出版社,1994),第六章(錢杭執筆)—廟議,頁239-287。

[82]同上,頁277-287。又哀帝時“博士弟子父母喪,予寧三年。”(《漢書·哀帝紀》)此時漢二千石以上官不服三年喪,博士弟子為特例,蓋其未任職事,不影響實際政務也。

[83]臺北故宮博物院藏一瓦紐半通印“五屬嗇”。羅福頤將之列於前漢官印,並謂:“李賢注:‘五屬謂五服內親也’。然則,此為王畿附近親屬之嗇夫”。參羅福頤,《秦漢南北朝官印徵存》(北京:文物出版社,1987)卷三,頁80。疑此印在新莽時或以後才可能有。

[84]居延和敦煌新舊簡中有一些和喪服禮制相關的殘文,值得蒐羅以專文詳論。相關資料可參饒宗頤、李均明,《新莽簡輯證》(臺北:新文豐出版公司,1995),頁178-183。居延簡505.34:“其端履麤以六升麤服衣大紅布衣緣中衣聶[攝]帶竹朁[箭?]素履仄[側?]殿十五”(勞圖版76,釋文據史語所紅外線照片,□中釋文僅供參考)、506.13:“履十四日去小紅衣緒衣采緣素帶髮履七日澤[釋]服”(勞圖版87,釋文據史語所紅外線照片)、581.1:“·發喪服義”(勞榦、甲乙編圖版缺,釋文據史語所紅外線照片),明顯和喪服有關,其制和文帝遺詔“小紅十四日,纖七日,釋服”疑有關,和今本《儀禮》相異,和武威出土《儀禮·服傳》也不同,饒、李書未收。以上三簡皆出大灣A35。“·發喪服義”一簡字跡和前兩簡不同,簡頭有黑圓點,疑為某家喪服傳或記之標題簡。210.35:“辨衣裳審棺槨之厚營丘龍之小大高卑薄厚度貴賤之等級 ·始建國二年十一月丙子下”(勞圖版299,釋文據史語所紅外線照片)則是王莽詔書與喪制有關者,出自破城子A8。另一出自破城子A8簡203.41:“□澤[釋]服如故 敢言之”(勞圖版160,釋文據史語所紅外線照片。以上五簡紅外線照片,見本文附圖二)“敢言之”為公文用語,“釋服如故”應與某種喪服制有關,反映地方曾照規定行某種喪服制。另王莽時與嫁娶有關的規定,亦見於居延簡如:EPT4.45、EPT10.43、EPF22.44-45、EPF22.826,不細舉。

[85]張學正,《甘谷漢簡考釋》,收入甘肅省文物工作隊、甘肅省博物館編,《漢簡研究文集》(蘭州:甘肅人民出版社,1984),頁85-141;何雙全,《簡牘》(蘭州:敦煌文藝出版社,2004),頁44-51。中國簡牘集成編輯委員會編,《中國簡牘集成-甘肅省卷》(蘭州:敦煌文藝出版社,2001)第四冊釋文(頁249-255)與張學正者稍有不同,因圖版不清(見《漢簡研究文集》附圖及張邦彥摹本、《中國簡牘集成-甘肅省卷》第一冊,頁71、《簡牘》,頁47),摹本不知是否準確,難以覆按,本文暫以集成本釋文為準。

[86]參顧頡剛,《顧頡剛讀書筆記·湯山小記》“外戚可稱宗家”條,頁5253。

[87]余英時,《漢代循吏與文化傳播》,收入《中國思想傳統的現代詮釋》(臺北:聯經出版公司,1987),頁167-258。

[88]參譚其驤,《近代湖南人中之蠻族血統》,《長水粹編》(石家莊:河北教育出版社,2002),頁234-271。

[89]參譚其驤,《中國文化的時代差異和地區差異》,《長水粹編》,頁367-387。

[90]相關分析請參杜正勝,《西周封建的特質》,《古代社會與國家》,頁480-507。

[91]參陳蘇鎮,《漢代政治與〈春秋〉學》,“天下苦秦”辨、“秦法與楚俗”兩節,頁10-34。

[92]高恒曾引陳寅恪之說指出司馬氏以東漢末之儒家大族創造晉室,所制之刑律尤為儒家化。參所著《張斐的〈律注要略〉》,《中國法制史考證》乙編第三卷,頁137,原載《中國法學》3(1984);祝總斌討論晉律之儒家化最後歸結到“準五服之制罪”,也很值得參考。見所著,《略論晉律之“儒家化”》,《中國史研究》2(1985),頁109-124。

[93]參尹在碩,前引文,頁62-63。

[94]參冨谷至,《秦漢刑罰制度の研究》(東京:同朋舍,1998),頁233-268。冨谷之說是從考察族刑和連坐制出發的,其中有些問題還不能完全解決。就連坐制本身來說,有些不同居的也會連坐。例如鼂錯被殺前,其父從潁川來,謂:“劉氏安矣,而鼂氏危”,歸遂飲藥死,曰:“吾不忍見禍逮身。”(《漢書·鼂錯傳》,頁2300)可見其父應不同居,也不同戶籍,在預期中卻不免連坐。兩漢連坐又可及於已嫁之女,已嫁之女既不同居,也不同戶。建平元年宜鄉侯馮參因已嫁之姊中山太后祝詛,連坐自殺,即為其例(《漢書·外戚恩澤侯表》,頁709)。兩漢文獻提到連坐範圍時,每及“家屬”,指最親近的家人,反不提是否同居或同戶籍。再如《史記‧孝文本紀》:“(文帝元年)十二月上曰:法者,治之正也,所以禁暴而率善人也。今犯法已論,而使毋罪之父母、妻子、同產坐之,及為收帑,朕甚不取。”這裡也不提他們是否同居或同籍。馮參和文帝所言兩例,冨谷先生都曾討論,認為馮參之例是一個“缺乏決定性的證據”。但愚意以為就這些敘述而言,家屬親疏似應是決定他們在法律責任和相互關係上的主要因素,在某些情況下另加上同居和同戶籍的條件。到底家屬親疏和同居同籍何者為先決或前提條件,目前要證明仍然不容易。

[95]我曾討論繼承涉及的幾個因素,當時在性別、年齡、同產、同居、輩分五因素之外,未列同名數或同戶籍,應補。參前引拙文,《張家山漢簡〈二年律令〉讀記》,頁33-34。

[96]例如《漢書‧五行志中之上》:“成帝河平元年,長安男子石良、劉音相與同居,有如人狀在其室中,擊之,為狗,走出。”(頁1399)從上下文看,此同居之二男子似非血親,然而是什麼關係呢?令人好奇。

[97]例如《史記‧張釋之傳》:“張廷尉釋之者,堵陽人也。字季。有兄仲同居。以訾為騎郎,事孝文帝,十歲不得調,無所知名。釋之曰:‘久宦減仲之產,不遂。’欲自免歸。”(頁2751)可見張釋之與兄同居共財,但明顯有很長一段時間並沒有住在一處。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/514499.html

以上是关于秦或西漢初和姦案中所見的親屬倫理關係(訂補本)的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。