文物-一版新缀甲骨对曆组卜辞的时代的确证 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,文物-一版新缀甲骨对曆组卜辞的时代的确证是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:一版新缀甲骨对曆组卜辞的时代的确证

(宝鷄文理学院)

摘要:在甲骨学中,关于曆组卜辞时代的长期争论基本上形成了两种观点,一种认爲曆组卜辞爲前期说(即属武丁、祖庚、祖甲卜辞);另一种认爲曆组卜辞爲晚期说(即属武乙、文丁卜辞),本文就这一争论从一版新缀合的曆组甲骨入手补正了曆组卜辞爲前期说的观点,从而爲曆组卜辞爲前期说又增加了一条新的例证。

关键词:甲骨缀合;曆组卜辞;断代

Age confirmation for a new oracle to the calendar group inscription

Fu Qiang

(Baoji University of Arts and Sciences shaanxi baoji 721013)

Abstract: There are two kinds of point of views for the calendar age group from the long-term controversy in the oracle bones. One thinks the calendar early said; the other thinks the calendar group inscription late said. This paper will add a new illustration for the calendar early said.

Key words: oracle conjugate; Group inscription calendar; dating

在甲骨学中,关于曆组卜辞时代的长期争论基本上形成了两种观点,一种认爲曆组卜辞爲前期说(即属武丁、祖庚、祖甲卜辞);另一种认爲曆组卜辞爲晚期说(即属武乙、文丁卜辞),本文就这一争论从一版新缀的曆组甲骨入手补正了曆组卜辞爲前期说的观点,从而爲曆组卜辞爲前期说又增加了一条新的例证。本文关于学者和自己的观点不甚浅陋,敬请各位专家批评指正。

一、曆组卜辞问题的由来

学术界关于曆组卜辞的争论是以妇好墓的发现[1]爲契机,从《文物》1977年第11期李学勤先生的《论妇好墓的年代及有关问题》[2]这篇文章开始的。1976年,中国社会科学院考古研究所安阳工作队在殷墟遗址中心的小屯西北发现了一座没有盗掘过的墓葬,由于这座墓所出的青铜器多有“妇好”铭文,所以通称爲“妇好”墓。那麽这个妇好是谁呢?这座墓的年代是何时呢?这些问题一时成爲学术界讨论的焦点,妇好这个人在《史记·殷本纪》[3]中是没有记载的,但是涉猎过殷墟甲骨的人,对于妇好都是不陌生的。因爲在殷墟甲骨中有关于妇好活动的记载,如卜辞中有许多卜问她行祭、出征、分娩等活动的记录。按说这座墓的墓主和年代由此就可以确定,但是问题就恰恰出现在于甲骨文中记录的这个妇好,原来在殷墟甲骨中不止是第一期武丁时期的宾组卜辞有妇好这个人物,多出自小屯村中南的一种卜辞也有妇好,这种卜辞字体较大而细劲,只有一个贞人曆,我们称之爲“曆组卜辞”[4]。其实“曆组卜辞”之所以称之爲“曆组”,不过是一种权宜的代号,从研究史的角度来说, 该组卜辞根本不是根据贞人分出的一个类别。而主要是根据字体、书风分出的一个类别。只是后来在该类的卜辞中偶然发现了有可能是贞人的“曆”,也就是说这个组是“字体组”而其中包含了一小部分有贞人“曆”的卜辞,所以幷不是先有贞人“曆”的卜辞,再根据有贞人“曆”的卜辞概括出特点然后再用这些特点系联的一组卜辞[5]。对于这一点陈炜湛先生显然是没有理解所以他才会写了一篇文章《“曆组卜辞”的讨论与甲骨文断代研究》[6]专门分析有贞人“曆”的卜辞。所以对于“曆组卜辞”概念的理解非常重要。其实我们完全可以不叫“曆组卜辞”而起一个别的名字,肖楠先生对于这一类卜辞就称作“武乙、文丁卜辞”[7],我们只是后来爲了讨论的方便模仿“师组”、“宾组”等命名惯例,而称爲“曆组”罢了。如果不顾这种实际执意要说“曆组卜辞”的核心是有贞人“曆”的卜辞,那麽“无名组卜辞”的核心又是什麽呢?[8]所以所谓“曆组”幷非一个“贞人组”,而是主要根据字体标準定出的一个组。按照董作宾先生旧的分期方法,曆组卜辞被认爲属于武乙、文丁的第四期。也就是说虽然甲骨文中有妇好,但是一个在第一期,一个在第四期,出现了两个妇好。那麽这座墓的妇好到底是那个妇好呢?这成爲学术界热烈争论的焦点问题。

针对这一问题,学者们从各个方面进行论证和解释,有的学者认爲这座墓所出的器物艺术水平超高,不可能爲早期的妇好,而应爲晚期的妇好。李学勤先生认爲这种看法是不对的,他认爲甲骨的早晚期幷没有重複的妇好,问题就在于以往的分期有误,把应该在早期的曆组卜辞划归到晚期了。所以李学勤先生写了一篇《论妇好墓的年代及有关问题》的文章,主张把曆组卜辞前移到早期。这样就可以解决甲骨中两个妇好的争论。这篇文章在学术界引起了强烈的反响,展开了所谓曆组卜辞的争论。

二、学者们关于曆组卜辞时代的看法

学术界关于曆组卜辞时代的看法基本上有两种:一种认爲曆组卜辞爲前期说,即认爲曆组卜辞属于武丁、祖庚、祖甲时期,这种看法以李学勤先生爲代表;另一种认爲曆组卜辞爲晚期说,即认爲曆组卜辞属于武乙、文丁时期,这种看法以肖楠(小屯南地发掘者的代称)爲代表。两种观点在学术界进行了长期的争论,下面就这两种说法分别进行论述。

(一)、曆组卜辞前期说

认爲曆组卜辞属于武丁到祖庚、祖甲时期,这一看法最有代表性的学者就是李学勤先生。那麽李学勤先生爲什麽会有这个看法呢?如果我们回顾一下甲骨断代的学术史就不难发现,实际上关于曆组卜辞前移到早期的看法幷不是李学勤先生最早意识到的,明义士先生1928年起草的《殷墟卜辞后编序》[9]已有此说,该稿近来已发表。只是在明义士先生之后,1933年董作宾先生发表了在甲骨学上具有革命性的论着《甲骨文断代研究例》[10]对于甲骨文断代的影响太大把明义士先生的观点掩盖住了而已。另外联邦德国法兰克福大学张聪东先生的《甲骨文所见商代祀典》[11]一书,他在提到有“曆”的那种卜辞时也认爲应列于祖庚至祖甲前期,幷举出了若干论据,而且这部书是1970年问世的。但是这一观点最早是李学勤先生在1977年正式提出来的。其实在六十年代李学勤先生就也意识到曆组卜辞要前移,只是当时没有发表自己的观点而已,所以幷不是李学勤先生这时爲解释两个“妇好”的矛盾而建构的。这个可以由李学勤先生的一篇文章《我和殷墟甲骨分期》[12]中看出。在这篇文章中,李学勤先生回顾了自己关于甲骨分期的学术史,1958年李学勤先生在《考古学报》第1期上发表了《帝乙时代的非王卜辞》[13]一文,认爲所谓的“文武丁时代”卜辞属于晚期帝乙时代,但是这种看法后来被证明是错误的。

1963年,姚孝遂先生在《吉林大学社会科学学报》第3期上发表了《吉林大学所藏甲骨选释》[14]一文,在这篇文章中发表了吉林大学所藏的一版甲骨,这版甲骨曾被《殷墟书契前编》[15]着录过一部分干支表(3,14,2),其拓本乃是经过剪裁的。实际上骨的上端有一部分残辞,有贞人“争”的名字。甲骨的下端有一部分干支表,干支表的字体可以毫无疑问的确定它是所谓的“子组”刻辞。这版甲骨后编爲《合集》[16]21784片。由于子组卜辞和宾组卜辞共版,所以论证了“文武丁时代”卜辞爲第一期。

1964年,邹衡先生在《北京大学学报(人文科学)》第4、5期上,连续发表了《试论殷墟文化分期》[17]一文,第一次全面地从考古学上对殷墟文化进行了划分,在这篇文章第四部分第三小节《有关各期绝对年代的估计》中,邹衡先生对殷墟文化第二期所出的甲骨进行了分析,举了下面十个单位:

(1)YE16共出甲骨299片,见于《甲编》[18]2941-3176,3322,3324-3328(已上甲);3329-3346,3361-3362(以上骨)。根据陈梦家先生的分析,“这一坑是师组与宾组的汇合”(《殷墟卜辞综述》[19]148页)。

(2)YH006共出甲骨276片,见于《乙编》[20]299-467,8502-8531(以上甲);8651-8656(骨)。根据陈先生的分析,这坑甲骨是师组与子组的汇合,且有少数的宾组(《综述》158页)

(3)YH005共出甲骨5片,见于《乙编》298(甲),8649-8650(骨),都是师组字体。

(4)YH096共出甲骨5片,见于《乙编》485(已缀合),接近第一期字体。

(5)YH265共出龟甲7片,见于《乙编》8935,8936,接近甲骨第一期字体。

(6)YB125共出甲骨18片,见于《乙编》277-289,8501(已上甲),8646(骨)。除《乙编》283属?甲骨第二期外,能看清的全部属?第一期(宾组)。

(7)YH370出龟甲1片,见于《乙编》9025,似师组或其他。

(8)YM331出骨1片,见于《乙编 》9099,似师组字体。

(9)HPKM1001出鹿角残器一件,见于《甲编》3942,刻有“亚雀”二字。同称谓见于“子组”和所谓午组“卜辞”。

(10)YM388所出白陶豆 (YM388:208W)的圈足裏有陶文,同样的字体又见于YH006出的一片龟甲(《乙编》385), 亦属于师组。

以上十个单位所出甲骨卜辞和其他刻辞、题铭中,有大部分属于甲骨第一期(宾组),绝对年代相当于武丁时期。有3片(YE16上层出2片,见于《甲编》2942-2943;YB125出1片见于《乙编》283)属于甲骨第二期,绝对年代相当于祖庚、祖甲时期。另一部分属于“师组”“子组”和所谓的“午组”卜辞;其所属甲骨期别及其绝对年代,学术界有争论,但是从TE16的下层来看,附属子组卜辞出于最下层;师祖卜辞从最下层至最上层都与宾组卜辞同出,只是上层(即第三、四层),又与第二期卜辞(《甲编》2942-2943可以缀合)同出。TH006包含的甲骨,也是师组、子组与宾组同出。因此我们认爲这类所谓的“文武丁时代”卜辞爲早期。幷推定其绝对年代大体相当于武丁时期或稍有前后。[21]由此就推翻了李学勤先生1958年认爲“文武丁” 卜辞是帝乙时代的看法。那麽当时李学勤先生爲什麽会有这种看法呢?一方面李学勤先生认爲子组卜辞的子与帝乙时期征人方青铜器中的那个子爲同一人[22];另一方面李学勤先生找到了文武丁卜辞中的“师组卜辞”与董作宾先生所称第四期(后来称作“曆组卜辞”)的联繫如:

(1)《甲编》2904胛骨,这是一版比较完整的左胛骨,颈部有“庚申卜扶,令小臣取鹑”一辞爲“师组大字类”。右下边有干支,一行写天干,一行写地支,又一行爲“甲子、乙丑、丙寅、丁卯”系习刻,属于“师历间组卜辞”[23]其子、丑等字尤爲典型。

(2)《库方》[24]927胛骨,也就是《英藏》[25]1胛骨,这是版左胛骨,有“戊寅、己卯、丙戌、癸巳”等卜辞,均爲“师历间组”,左下边有甲子至己巳干支,系“曆组一类字体”[26]。

综上,所以李先生在五十年代把所谓的“文武丁”时代卜辞划归到了晚期。到六十年代,由于姚孝遂先生和邹衡先生的文章推翻了文武丁卜辞属于晚期的看法,李学勤先生认爲既然“文武丁”卜辞与“曆组卜辞”有联繫,现在证明了文武丁卜辞爲前期,那麽理所当然曆组卜辞也应该爲前期呀![27]所以说李学勤先生在六十年代就有“曆组卜辞”前移的想法。正好以1976年殷墟妇好墓的发掘爲契机,在关于妇好墓年代的争论中,李学勤先生正式把自己在六十年代的想法贡献出来,这便是《文物》1977年第11期的那篇文章《论妇好墓的年代及有关问题》,在这篇文章中李学勤先生从字体演变、卜辞文例、卜辞出现人名、所卜事项和卜辞称谓五方面论证了“曆组卜辞”爲前期说,再结合妇好墓考古所出的铜器和陶器最终确定了这座墓爲早期。

这一论断首次打破了董作宾先生和陈梦家先生所分的“曆组卜辞”爲第四期的定论,在学术界産生了强烈的争论。

(二)、曆组卜辞后期说

认爲“曆组卜辞”属于第四期武乙、文丁时期,这一说法最具代表性的就是以1973年发掘殷墟小屯南地的几位学者,即以肖楠爲代表。他们在分期上的方法基本上是追寻陈梦家先生的《殷墟卜辞综述》,由于他们亲手进行了小屯南地甲骨的发掘和整理,掌握着大量有关的第一手材料,所以观点自然具有权威性。1973年小屯南地的发掘出土了大量的甲骨,由于这次发掘是完全按照考古学程序进行的,所以得到了许多重要的结论。下面就介绍一下肖楠先生断定“曆组卜辞”爲武乙、文丁卜辞的地层根据。

《屯南》[28]前言指出1973年小屯南地甲骨的地层与灰坑可分早、中、晚三期,“早期大约相当于大司空村一期”,“中期约相当于大司空村三期”,“晚期的约相当于大司空村四期上半叶”(17页)。其中,中期又可分爲时代较早的中期一组和较晚的中期二组(19页)(参看后面附图)。“早期地层与灰坑出师组卜辞、午组卜辞”(17页)。中期地层与灰坑所出卜辞除少量武丁卜辞外,其余的大多数卜辞可以分爲三类。第一类是所谓的“康丁卜辞”;第二类是有大量“父丁”称谓的卜辞;第三类是有“父乙”称谓的卜辞,但此次所出只有《屯南》751(H23:104)一片有“父乙”称谓。前言所说的第一类卜辞相当于李学勤先生所说的“无名组卜辞”,第二类和第三类相当于李学勤先生的“曆组卜辞”其中,第二类大致相当于林澐先生所分的“曆组二类”,第三类大致相当于林澐先生所分的“曆组一类”。《屯南》前言指出,第一类、第二类卜辞既出于中期一组,也出于中期二组的灰坑与地层。第三类卜辞只出于中期二组的灰坑与地层。由于中期一组灰坑与地层的时代要早于中期二组所以肖楠先生认爲第一二类卜辞的时代要早于第三类卜辞,由于第一类卜辞爲“康丁卜辞”,所以第三类卜辞晚于“康丁卜辞”,又因爲第三类卜辞有“父乙”称谓,所以第三类卜辞只能是文丁称武乙的卜辞,第二类有“父丁”称谓的卜辞只能是武乙称康丁的卜辞。以上就是肖楠先生断定“曆组卜辞”是武乙、文丁卜辞的地层根据。

林澐先生认爲对于肖楠先生所根据的地层依据断定“曆组卜辞”爲晚期幷非不容置疑。他认爲但就这次发掘来说,出土有字甲骨号称五千,但在比中期二组要早的堆积中,共计才出71片。其中早期堆积的四个灰坑和两个探方地层中出17片,中期一组堆积的七个灰坑和一个标方地层中出54片。这个数字和中期二组堆积以后的各单位中所出的甲骨是在不成比例。因此,根据这次发掘的层位现象来判断各类甲骨的年代,只能说某类甲骨出于早期堆积一定是早的,如说某类甲骨不出于早期堆积就一定是晚的,就很不保险。在这次发掘中,连典型的“宾组卜辞”都不出于早期和中期一组堆积,却出于中期二组(H47的《屯南》2113)及晚期(H57的《屯南》2390)堆积中,若果根据这中现象来论证典型宾组卜辞中的“父乙”也是武乙而将其定爲文丁卜辞,难道是可信的吗?[29]

裘锡圭先生也不同意肖楠先生断定“曆组卜辞”是武乙、文丁卜辞时所据的地层根据。他认爲“曆组一类”卜辞的数量比“曆组二类”和“无名组卜辞”少得多。根据中期一组堆积所出的区区56(裘先生对林先生统计的甲骨又做了补充)片甲骨有“无名组卜辞”和“曆组二类卜辞”而没有“曆组一类卜辞”这一点就断定后者的时代晚于前者显然是缺乏说服力的。[30]

三、一版新缀甲骨对曆组卜辞时代的确证

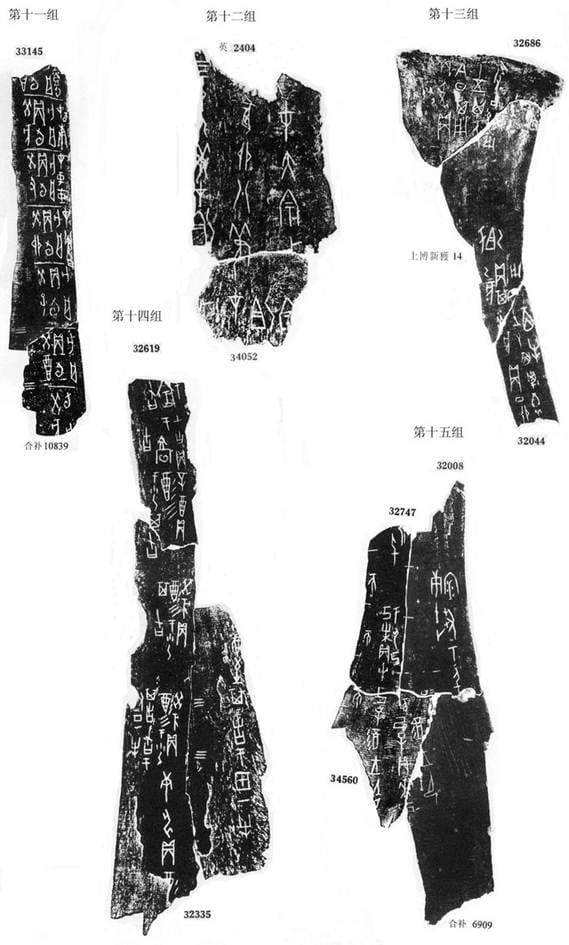

2007年3月,在中国社会科学院先秦史研究室网站上我读到了吉林大学古籍研究所周忠兵先生的《曆组卜的辞新缀》[31]一文,在周先生所缀合的第十四组:(《合集》[32]32619+《合集》32335如后面的附图)上,我们清晰地看到了“曆组卜辞”属于早期的确证。下面我先把第十四组甲骨的释文隶定如下:

(1)庚申贞:酒…………?

(2)癸亥贞:酒肜于小乙,其告古[33]于父丁一牛?

(3)癸亥贞:酒肜于小乙,其古?

(4)辛酉贞:酒肜于小乙,其古?

(5)甲子贞:于高古?

(6)…………古?

(7)…………至其告于上甲一牛?

从这版甲骨的字体看爲明显的“曆组二类”,“曆组二类”字体较大且笔道茁壮有力,表现出粗犷阳刚之美。再由这版甲骨第二条卜辞分析,“癸亥贞:酒肜于小乙,其告古于父丁一牛?”由于祭祀有“小乙”“父丁”,“父丁”在“小乙”之后所以只能有三种可能武丁、康丁、文丁,我们知道就算“曆组卜辞”爲第四期也不可能晚到第五期所以“文丁”被排除。如果“父丁”是“康丁”,那麽在这些祀典中就把武丁与祖甲两位直系名王省略了,特别是殷高宗武丁[34],后人称之爲“天下之圣君”《孟子》[35]云:“武丁朝诸侯,有天下,犹运之掌也。纣之去武丁未久也,其故家遗俗,流风善政,由有存者。”如果殷王的后世子孙在祭祀完小乙后会不祭祀武丁而直接祭祀康丁那是不可思议的,就算是有可能祭祀父亲康丁也应该在小乙之后加一个称武丁爲祖丁的称谓!我们看这版甲骨在小乙后直接爲父丁,所以这个父丁必定爲武丁无疑,那麽由此正好可以确定这版甲骨属于第二期祖庚、祖甲时代。所以这一版甲骨是最有力的证据,证明了曆组卜辞爲前期。

其实我们现在不但可以证明“曆组卜辞”时代爲早期,而且还可以证明“曆组卜辞”在早期所延续的时间,证据如下:

(1)《甲编》2904甲骨,师组大字类卜辞与师历间组卜辞共版。

(2)《库方》927甲骨,师历间组卜辞与曆组一类卜辞共版。

(3)《屯南》910胛骨,宾组卜辞与曆组一类卜辞共版。

(4)《英藏》2415胛骨,宾组卜辞与曆组二类卜辞共版。

《宁沪》[36]2,56胛骨,宾组卜辞与曆组二类卜辞共版。

(5 )《屯南》2384胛骨,出组卜辞与曆组二类共版。[37]

(6)周忠兵先生新缀的(《合集》32619+《合集》32335)这片“曆组二类”这版甲骨经过以上分析表明属于祖庚、祖甲时代。

我们知道“师组大字类卜辞”爲殷墟卜辞中时代最早的,时代爲武丁前期,现在“师历间组”与“师组大字类卜辞”共版,所以我们至少可以确定“曆组卜辞”的上限可以早到武丁中期。由以上的证据我们还可以看到“师历间组卜辞”,“ 曆组一类卜辞”,“ 曆组二类卜辞”之间有明显的继承和连续的关係,而“曆组二类卜辞”与“出组卜辞”共版,再加上本文周忠兵先生新缀的(《合集》32619+《合集》32335)这片“曆组二类“甲骨经过分析表明属于祖庚、祖甲时代,所以我们至少可以确定“曆组卜辞”的下限爲祖庚时期。所以到此我们可以说解决了“曆组卜辞”时代的争论。不仅如此,由以上证据我们还可以看出甲骨在早期两系的幷存,一个系统是由“师组”发展到“宾组”再到“出组”;另一个系统是由“师组”发展到“师历间组”到“曆组一类”再到“曆组二类”。两系甲骨是同时幷存的各自表现出连续性,所以怎样安排也难于幷成一个系统。

综上,我们可以看出由于“曆组卜辞”爲晚期说的地层依据幷不是那麽充分和完全令人信服,而“曆组卜辞”爲前期说则由卜辞称谓、卜辞文例、字体演变、所卜事项和与早期卜辞共版都表明爲前期外,再加上由这版新缀的甲骨我们分析明确表明了“曆组卜辞”爲前期,所以我认爲这版甲骨可以作爲“曆组卜辞”属于前期的确证。

四、对殷墟甲骨分期两系说的反思

在上面所列的卜辞共版中《南地》910甲骨是有“曆组父乙类”那种字体的卜辞,反面记有修治甲骨的署辞“壬子,

文物-一版新缀甲骨对曆组卜辞的时代的确证示……”

系“宾组字体”李学勤先生在《论小屯南地出土的一版特殊甲骨》[38]中分析了这版甲骨,他认爲署辞记甲骨的修治应该早于卜辞,也就是说“曆组”的占卜主体拿了“宾组”事先修治好了的甲骨,这说明了什麽呢?这符不符合李学勤先生的两系说呢?村中南只出三、四期卜辞,也就是多爲“曆组”和“无名组”卜辞;村北多出土一、二、五期卜辞,有的学者更提出了村北与村中南有两个不同的占卜机关,那麽按照以上的两系说理论来分析这版出土于村南的“曆组卜辞”爲什麽会跑到村北拿另一个占卜机关的甲骨呢?而且李学勤先生也分析了两系甲骨的占卜的卜法不一样那麽村南系的占卜主体拿了村北贞卜机构修治好的甲骨能用吗?我想这恐怕有待商榷。

我认爲其实李学勤先生所提出的“殷墟甲骨分期两系说”理论是建立在目前殷墟考古基础上的幷没有错,但是由于现在的殷墟考古所发掘出的甲骨幷不是殷墟地下所蕴藏的全部甲骨,也就是说对于按殷墟甲骨出土地村中、南,村北来划分甲骨的两个系统还爲时过早,这个还有待于等到对殷墟考古进行彻底完成以后,然后再根据殷墟出土的全部甲骨文资料所表明的相关信息在下结论。

由以上我们对于“曆组卜辞”的讨论我们知道了所谓的“曆组卜辞”其实也属于第一期延伸到了第二期,那麽所谓的村中南多出三、四期的甲骨,第四期现在已经提到第一期了,现在村中南就只剩下了第三期了,那第四期的甲骨呢?李学勤先生在《小屯南地甲骨与甲骨分期》中专门探讨了什麽是“武文时期的甲骨”,他指出:按照文物遗物演变的一般原则,武乙、文丁时期的甲骨应当是介于廪辛、康丁与帝乙之间,也就是何组、无名组与黄组之间的类型,真正的“武乙、文丁”时期卜辞只能求之于此[39]。我想李学勤先生的这句话幷没有错,但是我们想一想其它期的甲骨都有其特定的卜辞也包括上期甲骨的延伸与下期甲骨的开始一部分,而第四期的甲骨爲什麽全是由过渡类型的甲骨组成的呢?李学勤先生也认爲我们对于武乙、文丁时代卜辞的探索还是初步的,加上武乙、文丁在位年数不是很久,他们的卜辞也许不会有很大的数量。所以对于那类卜辞才是真正的“武乙、文丁时代卜辞”还有待于我们以后继续探讨。

其实就连李学勤先生自己也承认两系甲骨在村北和村中南所出土的差别幷不是那麽绝对,换句话说就是村北也出少量的三、四期甲骨,像曆组、无名组卜辞,村中南也出少量的一、二期甲骨,像宾组、出组卜辞。而且爲什麽“师组卜辞”会既出村北又出村中南,“黄组卜辞”也既出村北又出村中南,也就是说殷墟甲骨的最早与最晚都在小屯出土是没有出土地点的差别的,偏偏是中期甲骨会有出土地点的差别,如何解释这一现象,李学勤先生提出了两系说,我认爲其实不存在所谓的两系,要不然两系爲什麽还会有最终有一个“黄组卜辞”的归宿呢?对于我的观点我想还有待于以后殷墟考古发现的检验。

李学勤先生说殷墟甲骨分期两系说的基础便是:“一个王世不仅有一种卜辞,一种卜辞也未必限于一个王世”这句话。其实这句话最重要的价值是在于它指出了董作宾先生五期分法的缺点是把甲骨本身的分组与王世的推定混在一起了,单纯的依靠王世来分期,实际上认爲一个王世只能有一种类型的卜辞,一旦发现同一王世有不同类型的卜辞,便很难纳入五期的框架[40]。但是这句话幷没有表明甲骨在村北与村中南所表现出两系的差别,而只是表明了在殷墟甲骨中除王卜辞外还存在着“非王卜辞”,而且这两种类型的卜辞幷存。所以李学勤先生说殷墟甲骨分期两系说是建立在这句的基础上的我想还有待于商榷。

其实这句话最早是由李学勤先生在1957年《评陈梦家殷墟卜辞综述》[41]中提出来的,但是如果我们回顾一下学术史就会发现其实这个观点明显受到日本学者贝冢茂树先生的影响,1938年贝冢茂树先生在《论殷代金文中所见图像文字

文物-一版新缀甲骨对曆组卜辞的时代的确证》[42]一文中,指出小屯卜辞中的“子卜贞卜辞”不是王卜辞。1953年日本学者贝冢茂树和伊藤道治联名发表了《甲骨文研究的再检讨——以董氏的文武丁时代卜辞爲中心》[43]一文,指出了“多子族卜辞”和“王族卜辞”。他们所说的“多子族”与“王族”都是商王世以外的家族,那麽“多子族卜辞”与“王族卜辞”也就不是王室之物了。另外贝冢茂树先生在他所编着的《京都大学人文科学研究所藏甲骨文字》[44]序论第一章《关于京都大学人文科学研究所藏甲骨文字资料的收集》中他在分析“多子族卜辞”时认爲:多子族是殷王朝强有力的部族,虽然与王室有密切的关係也参加王室祖宗的祭祀,但好像没有取得对殷王室直系祖宗的祭祀权,占卜殷王室的祖宗祭祀的例子当时也很少。在分析“王族卜辞”时他认爲:这种卜辞群是隶属于殷王的叫做“王族的部族卜辞”因此把它称作“王族卜辞”,这种卜辞一方面在内容、形式、书风上与多子族卜辞相当类似地具有晚期性,可是另一方面又与第一期武丁时代的贞人卜辞也有不少类似之处。如果根据称谓把其时代定爲第一期,那麽就在第一期幷存着具有与一般的贞人卜辞不同形式的书风的其它卜辞。如果承认存在像这样的第一期的王族卜辞,那麽就得承认在第一期共存这着不同性质的 卜辞。

由以上我们可以看到其实在分析与探讨“子组卜辞”时贝冢茂树先生提出了“非王卜辞”的观点;在分析与探讨“王族卜辞”时贝冢茂树先生又提出了:一个时期共存着不同性质的卜辞。所以说李学勤先生所说的:“一个王世不仅有一种卜辞,一种卜辞也未必限于一个王世”这句话是明显受到贝冢茂树先生影响的。

综上,所以我认爲殷墟甲骨两系说的两系只存在王卜辞与非王卜辞两个系统,至于王卜辞是否可以按照出土地点不同划分爲村北与村中南两个系统,我想这个还要等到殷墟考古全面结束以后再下结论会比较好。

回顾一下甲骨分期的学术史,我们不难发现“曆组卜辞”与许多甲骨学中的重要的问题都有联繫,如曆组卜辞与文武丁卜辞[45];曆组卜辞与妇好[46];曆组卜辞与商王世系[47];曆组卜辞与非王卜辞[48];卜辞中的同版异组现象[49];最终到甲骨分期两系说[50]。所以关于“曆组卜辞”时代的探讨与确定对于与之相关的整个甲骨学系统都有一个整体的带动作用。本文关于学者和自己的观点不甚浅陋,希望可以引起学术界的重视幷得到指正。

参考文献:

[1]考古记者:《殷墟考古的又一次重要收穫》,《考古》1977年第3期。

[2]李学勤:《论妇好墓的年代及有关问题》,《文物》1977年第11期。

[3]司马迁:《史记·殷本纪》,中华书局,2005年。

[4]同[2]。

[5]林澐:《甲骨断代商榷》,《出土文献研究续集》,文物出版社,1989年,第51-55页。

[6]陈炜湛:《“曆组卜辞”的讨论与甲骨文断代研究》,《出土文献研究》第一辑,文物出版社,1985年,第1-21页。

[7]肖楠:《论武乙、文丁卜辞》,《古文字研究》第三辑,中华书局,1980年,第43-79页。

[8]同[5]

[9]明义士:《殷墟卜辞后编序》,《小屯南地甲骨与甲骨分期》附,《文物》1981年第5期。

[10]董作宾:《甲骨文断代研究例》见《庆祝蔡元培先生六十五岁论文集》1933年。

[11]张聪东:《甲骨文所见商代祀典》见《殷墟甲骨分期两系说》,注释3,《古文字研究》第十八辑,中华书局,1992年,第29页。

[12]李学勤:《我和殷墟甲骨分期》,《重写学术史》,河北教育出版社,2002年,第222-228页。

[13]李学勤:《帝乙时代的非王卜辞》,《考古学报》1958年第1期,第43-74页。

[14]姚孝遂:《吉林大学所藏甲骨选释》,《吉林大学社会科学学报》1963年第3期。

[15]罗振玉:《殷虚书契前编》,清宣统三年石印本三卷,1913年。

[16]郭沫若、胡厚宣:《甲骨文合集》,中华书局,1978年-1982年。

[17]邹衡:《试论殷墟文化分期》,《北京大学学报(人文科学)》1964年第4、5期。

[18] 董作宾:《殷墟文字甲编》,商务印书馆,1948年。

[19] 陈梦家:《殷墟卜辞综述》,科学出版社,1956年。

[20] 董作宾:《殷墟文字乙编》,科学出版社,1953年。

[21]同[17]

[22]同[13]第69页。

[23] 裘锡圭:《论“曆组卜辞”的时代》,《古文字研究》第六辑,中华书局,1981年,第263-321页。

[24] 方法敛:《库方二氏所藏甲骨卜辞》,商务印书馆,1935年。

[25]李学勤、齐文心、艾兰:《英国所藏甲骨集》,中华书局,1985年。

[26]李学勤:《甲骨文的同版异组现象》,《缀古集》,上海古籍出版社,1998年,第75-77页。

[27]同[12]。

[28]中国社会科学院考古研究所:《小屯南地甲骨》,中华书局,1980-1983年。

[29]林澐:《小屯南地发掘与殷墟甲骨断代》,《古文字研究》第九辑,中华书局,1984年,第111-154页。

[30]裘锡圭:《关于<小屯南地甲骨的讨论>的讨论—答萧楠同志》,《汉字文化》,1992年第1期。

[31]周忠兵:《曆组卜辞的新缀》,中国社会科学院先秦史研究所网站,2007年3月。

[32] 同[16]。

[33]此字幷不是甲骨文的古字,甲骨文中有古字作

文物-一版新缀甲骨对曆组卜辞的时代的确证形,此处释古爲权宜的释法,此字本义爲祭名。

[34] 李学勤:《小屯南地甲骨与甲骨分期》,《文物》1981年第5期。

[35]杨伯峻《孟子译注》,中华书局,1988年。

[36]胡厚宣:《战后宁沪新获甲骨集》,来熏阁书店出版,綫装三卷二册,1951年。

[37]同[26]。

[38]李学勤:《论小屯南地出土的一版特殊胛骨》,《上海博物馆集刊》第四期,上海古籍出版社,1987年,第187-191页。

[39]同[34]。

[40]同[34]。

[41]李学勤:《评陈梦家殷墟卜辞综述》,《考古学报》1957年第3期第119-130页。

[42]贝冢茂树:《论殷代金文中所见图像文字

文物-一版新缀甲骨对曆组卜辞的时代的确证》,见《东方学报》第9册,京都,1938年。

[43] 贝冢茂树.伊藤道治:《甲骨文研究的再检讨——以董氏的文武丁时代卜辞爲中心》,见《东方学报》第23册,京都,1953年。

[44] 贝冢茂树:《京都大学人文科学研究所藏甲骨文字》序论,原载《外国研究中国》第4辑,中国社会科学出版社,1980年。

[45]李学勤:《殷代地理简论》第三章第六节(有师组、子组、午组等卜辞与曆组卜辞联繫的证据),科学出版社,1959年。

[46] 同[2]。

[47]李学勤:《一版新缀卜辞与商王世系》,《文物》2005年第2期。

[48]同[45]曆组卜辞与非王卜辞子组、午组等卜辞有联繫。

[49]同[26]

[50]李学勤:《殷墟甲骨分期两系说》,《古文字研究》第十八辑,中华书局,1992年,第26-30页。

附图见下一页。

小屯南地地层分期

对应大司空村分期

各层所出遗物

晚期

大司空村四期上半叶

H57《屯南》2390片典型宾组

中期

大司空村三期

中期二组

(1)康丁卜辞(无名组卜辞)

(2)父丁称谓卜辞(曆组二类)

(3)父乙类称谓卜辞(曆组一类)(只有751(H23:104)片)

(4)《屯南》2113片典型宾组

中期一组

(1)康丁卜辞(无名组卜辞)

(2)父丁称谓卜辞(曆组二类)

(3)《屯南》2692片师历间组

大司空村二期

个别灰坑出有近似大司空村二期的陶片,但数量很少且不出刻辞甲骨

早期

大司空村一期

(1)师组卜辞

(2)午组卜辞

文物-一版新缀甲骨对曆组卜辞的时代的确证

(编者按: (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/513676.html

以上是关于文物-一版新缀甲骨对曆组卜辞的时代的确证的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。