历史小编给大家带来北洋水师的成立和消失,感兴趣的读者可以跟着小编一起看一看。

一、

1888年12月17日,北洋水师在山东威海卫的刘公岛成立,这是中国近代的第一支水师。

大清朝廷每年拨款400万两,投入这支亚洲第一、世界第九的水师之中。

回头来看,北洋水师实在来之不易。

1875年,李鸿章受命创办水师,随即通过赫德在英国订购4只蚊船,排水量分别为320吨和440吨。

6年后,又向德国伏尔铿船厂订购定远、镇远两艘铁甲舰,再加上后来订购的经远、来远巡洋舰,共同成为北洋水师的主力战舰。

定远号做为旗舰,造价140万两,排水量7200吨。

其他战舰大部分来自英国,由阿姆斯特朗船厂设计和建造。

除了向欧洲求购以外,福州船政局也出力不少,排水2000吨的平远号,是中国设计制造的第一艘全钢甲军舰。

北洋水师共有4000多名官兵,其舰长及高级军官大部来自福州船政,并在英国留学观摩。

这支“万国牌”水师,撑起大清最后的脸面。

为什么说是脸面?

那一代人有救国之心,却没有救国之力。

如果仅仅依赖福州船政的生产,不足以撑起亚洲第一的北洋水师,而依赖于对外购买,终究后继乏力。

当时的中国缺钱、缺技术、更缺工业体系。

不论表面上的数字如何繁花锦簇,一旦遭遇突然战斗,北洋水师很难有可持续的战斗力。

不仅硬件仰仗英德,软件也离不开琅威理。

1879年,李鸿章第二次向英国购买蚊船时,琅威理随4艘蚊船来到大沽口,李鸿章一见之下,对其颇为赏识。

当时的李鸿章正在寻找外籍顾问,并委托驻英公使曾纪泽多加留意。

随同琅威理一起来的,还有曾纪泽的推荐信:“此人诚实平和,堪以留用。”海关总税务司的赫德、英国海军上将古德也墙裂推荐。

为了挖墙脚,李鸿章开出600两的月薪。

琅威理很难不心动,可他有几个条件:要实权、英国海军部允许、在华工作期间也要算军龄。

这些都牵涉到外交斡旋,经过3年的扯皮,李鸿章才和英国谈妥。

1882年,琅威理来到中国出任副提督,全面负责水师的日常工作,提督丁汝昌只是做为李鸿章的亲信,做一些监督工作。

琅威理是英国海军出身的专业人士,来到北洋工作属于降维打击,组织训练一手包办,没几年就让北洋水师形成战斗力。

我们都知道,军队的战斗力来自武器和组织。

拥有武器只是基础条件,最重要的是如何让武器发挥功能,这就需要严格的组织管理,包括军纪、赏罚、意志等等。

而北洋水师的组织基本来自琅威理 。

至1888年12月17日,北洋水师的硬件和软件磨合完成,在刘公岛正式获得授权命名。

虽然是万国牌,好歹能用了。

二、

北洋水师成军前几年,英、俄、日都在谋划染指朝鲜,而朝鲜是大清的属国。

1886年7月,袁世凯向李鸿章报告:

“朝鲜有人勾结英俄。”

为了展示实力,朝廷让提督丁汝昌、副提督琅威理带着定远、镇远、济远、威远等军舰到朝鲜东海操演。

操演结束后,又到海参崴转了一圈,目的就是告诉英俄日:“我也是有实力的,不怕就来试试。”

由于铁甲舰长途旅行后,需要到港口维护,于是李鸿章让四艘主力战舰开到日本长崎,在三菱造船所检修。

顺便让日本也看看大清的实力。

舰队于8月1日抵达长崎,市民看到高高飘扬的龙旗,以及巨无霸一样的铁甲战舰,纷纷发出惊叹的声音。

军营生活枯燥乏味,每天看到的只有海鸥和大鱼。日方比较体谅北洋军人,邀请他们上岸购物,缓解一下旅途劳顿。

年轻小伙子怎么放松娱乐?

喝酒嫖娼呗。

男人一喝酒就容易出事,北洋军人很快和日本警察造成冲突,并将一名警察刺成重伤。

2天后冲突演变成械斗,450名军人全部上岸,被日本警察包围分割,再加上市民用石块攻击助威,导致北洋军人有5人死亡,44人受伤。

检修竟然造成人员死亡,琅威理气炸了。

他给李鸿章发电报,要求趁日本海军不行的时候,赶紧把日本灭了,省的将来有麻烦。

事实上,北洋水师有灭掉日本海军的实力,但李鸿章不愿意,丁汝昌也没有下令开火,最终选择外交谈判解决。

日本赔钱了事。

日本人颇有“知耻而后勇”的意思,黑船事件后奋起变法,长崎事件后决定建设强大海军。

除了财政投入的倾斜,天皇也从宫廷拨款,并从官员的薪水中抽取十分之一,甚至连小孩玩的游戏都是模拟海战。

8年后,日本已经拥有32艘军舰,排水量7万吨。

而大清却逐渐停止前进。

自从成军之日起,再也没有增加一艘军舰,更加没有更新大炮和弹药,到甲午海战时其实已经落伍了。

而北洋水师内部也一片混乱。

表面上琅威理是英国顾问,背后却承担着英国控制水师的重任。大清耗费重金打造的水师,凭什么让英国人控制?吃饱了撑的吧。

在这种背景下,1890年爆发了“撤旗事件。”

那年舰队到香港过冬,丁汝昌带着部分军舰出巡海南。既然提督大人不在,右翼总兵刘步蟾升起总兵旗,临时指挥驻港军舰。

琅威理很不开心:

“提督不在,副提督在啊,你升起总兵旗是什么意思,是不是不给面子啊?”

官司打到李鸿章那里,出于水师权力之争的目的,李鸿章话里话外都透露着一个意思:

“北洋水师只有提督,没有所谓的副提督。”

得嘞,既然没有立足之地,那就回英国吧。

琅威理回到英国,对中国一顿吐槽,说中国不尊重他,英国也感觉受到极大侮辱,宣布不再接受中国留学生。

弱国的腰杆子不硬啊。

不仅要买它的船,还要接受它的控制,一旦夺回舰队控制权,由于不懂海军技术,管理马上乱的一塌糊涂。

北洋再也没有真正懂海军的人才。

舰队用煤主要来自开平煤矿,唯有质量较好的五槽煤才能达到要求。

可开平煤矿的股东不乏朝廷大员,他们伙同煤矿总办张翼,把五槽煤卖到外国赚钱,只给水师供应质量差的八槽煤。

丁汝昌吐槽:“煤屑散碎,烟重灰多。”

他也只是打工的,怎能和朝廷大员斗呢?由于煤炭供应不足,导致军舰的航速只有设计航速的一半。

再加上朝廷中的帝党后党之争、翁同龢和李鸿章的私人之争、北洋内部的贪污腐败......未来国运已初窥端倪。

大清盘根错节。

日本短小精悍。

三、

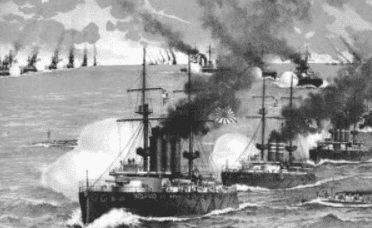

1894年9月16日,北洋舰队和日本联合舰队在黄海开战。

由于装备落后和指挥不畅,北洋舰队打的很艰难,致远号多处受伤即将沉没,管带邓世昌说:

“今日之事,有死而已......倭舰专恃吉野,苟沉此舰,足以夺其气而成事。”

这是北洋军人面对失败时的热血。

致远号没有撞到日军舰,反而被炮弹击中鱼雷发射管,致远号随即沉没。

随从想把邓世昌救起来,他拒绝了:

“我立志杀敌报国,今死于海,义也,何求生为。”

是啊,国力贫弱至此,除了以死报国,还能怎么样呢?无非是走一步看一步,尽人事听天命而已。

黄海海战至下午5点半,北洋舰队元气大伤,日本舰队全部撤离。

几个月后,剩余军舰撤离到刘公岛,又被日军舰队围追堵截,于1895年2月17日全军覆没。

提督丁汝昌、总兵刘步蟾自杀。

程璧光陪同道员牛昶晒向日军投降。

唯有康济号的汽笛长鸣,载着丁汝昌等人的灵柩,迎着夕阳离开刘公岛,犹如老大帝国悲壮而落寞的国运。

此后多年,中国再无战力强大的舰队。

甲午海战后,大清重建海军,核心军舰是海圻号和海天号,1904年海天号触礁沉没后,海圻号一枝独秀。

海圻号的排水量是4300吨,体型大、航速快、火力强,后来的海圻号舰长就是程璧光。

不出意外,这艘战舰也是从英国买的。

终究还是买的。

晚清的财政收入很不错,看上去什么都能买到,可没有工业体系就不能自力更生,必然要受制于人。

买来的东西毕竟不是自己的。

这套体系包括技术、人才、基建......有体系才有底气,没有体系的话,买来的战舰再强大,也是风中浮萍。

晚清民国的人想报国,可没有工业体系做平台,只能用血肉筑起新的长城。

可谓悲壮。

1911年4月,海圻号在上海起航,向万里之外的英国出发,参加乔治五世的加冕庆典。

在访问英、美、古巴等国后,海圻号于第二年4月返回上海,只是大清已经变成中华民国。

哎,出趟门而已,政权都变了。

归国后的海圻号被编入民国海军,随着军阀争雄而颠沛流离,18年间换了6次编制。

1937年,淞沪会战失败。