河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释

翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释

白军鹏

吉林大学古籍研究所

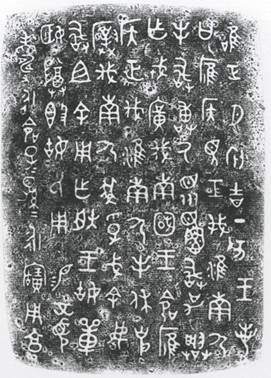

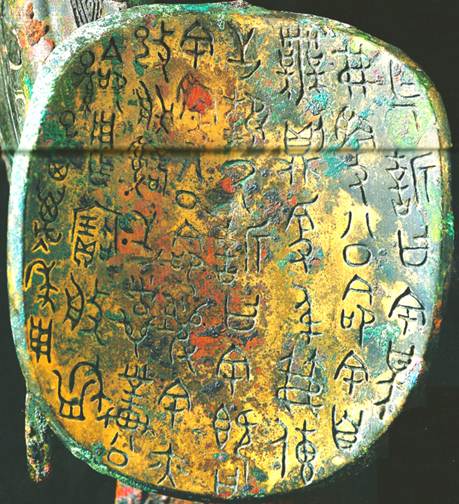

《中国文物报》2010年1月1日第7版发表了关于翼城大河口墓地的介绍,其中公布了一件鸟形器,发掘者称为“鸟尊形盉”。但当时并没有公布清晰的照片。近日,《中华遗产》2011年第3期发表了这件盉的铭文照片[1],盉盖上有铭文五十二字(包括合文一字),此铭文与常见西周铜器铭文不尽相同,而且铭文中一些字的字形亦很重要,很多是第一次见到的,其中有很多可讨论处,爰作小文,以就教于方家。

我们先按我们的理解写出释文:(铭文照片见附图)

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释誓曰:余某弗

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释公命,余自

无,则鞭身茀传。肇报氒誓,曰:

余既曰,余

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释公命,襄余亦改朕辞,

肇弃。对公命,用乍宝盘盉,孙子子

其万年用!

【

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释誓曰:余某(无)弗

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释公命】

首字构形极为诡谲,作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,为之前所未见,似乎笔划有漏铸,如果此铭是单独成篇的,则这个字应该就是器主,即宣誓者。“某”又见禽簋(4041,凡文中提到铜器铭文见于《殷周金文集成》者均标出其编号,下同,),作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,无论从字形看还是后面的释读看,释“某” 都无可怀疑。“某”本从“曰”,但是到了西周晚期,上面所从已经有所讹变,如西周晚期的谏簋(4285)作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释形。春秋晚期的侯马盟书作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释。与此盉同墓所出,有一件通体瓦纹的铜簋,这种通体装饰瓦纹的器物在西周中期很流行,如懿王时期的师虎簋,中期的邢南伯簋、贤簋等。因此,此盉的时代应该不晚于西周中期,而这也正可以与前面我们所讨论的“某”字的演变情况相印证,这些都可作为此墓断代的依据。《说文》:“某,酸果也,从木从甘。”看来许慎所据乃是已经讹变的字形,其所谓的“酸果”之训恐怕不一定靠得住,此盉“某”字不从“木 ”似乎可以为证(或者也可以看做木字之变形)。郭沫若在《两周金文辞大系·考释》中将谏簋的“某”读为“靡”[2],彼铭作“汝某不有昬”。按,某与靡虽然上古同为明母字,但是韵部远隔,无由通假,我们认为此“某”可以读为“无”,《小雅·小旻》:“民虽靡膴”,《韩诗》作”靡腜”,是其可相通假之证。二字声母亦同为明母,某属之部,无属鱼部,虽然不同,但是我们都知道“母”与“毋”的关係十分密切,二字常可通用,而母属之部,毋属鱼部,说明这两部是比较近的。此铭作“余某弗爯公命”,西周时期这种双重否定的用例很多,如《大雅·抑》“慎尔出话。敬尔威仪。无不柔嘉。”《商颂·玄鸟》“商之先后。受命不殆。在武丁孙子。武丁孙子。武王靡不胜。龙旂十乘。大饎是承。”班簋有“文王孙亡弗怀型。”则与此同文。

“弗”下一字从“爯”从“攴”,当即 “爯”之繁构,古文字中与此类似之例甚多,如“无睪”之“睪”即我们熟悉之“无斁”。“爯”有扬、举之意,金文中常见“爯旗”一语,如卫盉(9456)“惟三年二月既生霸,壬寅,王爯旗于丰。”即此意,“爯公命”盖“举公命”之意,就是 “承公命”。

【余自无,则鞭身,茀传】

“无”字构形较奇特,作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,于人臂处加四短竖,然与以前所见之“无”字比较,知其确为“ 无”字无疑。“无”在此疑当读为“荒”,荒、芜二字关係密切。《孟子·告子》:“入其疆,土地荒芜,遗老失贤,掊克在位”,荒芜二字连用。“无”上古属鱼部,声母为明母,“荒”为明母阳部字,鱼、阳二部有严格的对转关係,虽然声母不同,但是“荒”与“亡”是可通的,如《书·微子》“天毒降灾荒殷邦。”《史记·宋微子世家》引作“亡 ”,而“无”、“亡”二字相通是十分常见的,因此“无”可读为“荒”。《唐风·蟋蟀》“好乐无荒,良士瞿瞿。 ”笺训“荒”为“废乱”。《书·盘庚》“非予自荒兹德”。传训“废”。此处即指废弃其所誓。

“鞭”字九年卫鼎(2831)作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,与《说文》“鞭”字古文合。

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜(10285)作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,从“人”从古文“鞭。” 此字作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,与前两例似乎均微有区别,我们觉得“攴”上所从之“人”形可以理解为

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜中“人”形与“宀”形之捏合,或者说是“人”形与“宀”形有借笔的情况。古文字中类似的例子不少,可以参看吴振武先生的《古文字中的借笔字》(《古文字研究》第二十辑, 308页)。在以前所见的“鞭”字中,共有两种用法,一种是用为名词,即九年卫鼎例,是作为赏赐物的。其余的皆用为动词“鞭打”,除

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜外尚有曶鼎(2838),其铭文曰“余无由具寇正,不出,鞭余。”而也是从“人”旁作,这些似乎可以说明,作为名词的“鞭”与作为动词的“鞭”是两个不同的字,过去认为是同一个字是有讨论的余地的。散氏盘(10176)过去曾被认为是“爰”的字,张桂光先生考证为“鞭”[3],此字于散氏盘中两见,分别作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释、

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,上面正是从人形。这也可证我们前面所述不误。

“茀”本从竹,古文字中从竹之字与从草之字常可相同,例可不举。传世文献中有“茀”字,是车上的遮盖物,如《卫风·硕人》“翟茀以朝。”《齐风·载驱》“簟茀朱鞹”皆用此意,然而用为此意的“茀”于古文字中皆作“弼”,如毛公鼎(2724)、番生簋(4326)等。吴振武先生在《

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释戒鼎补释》一文中释鼎铭中从“弜”从“攴”的字为“弼”,指出即《诗经》中常见之“茀”,确不可移[4]。而这也更说明了典籍中的“茀”于古文字中作“ 弼”。我们觉得此字即《大雅·生民》“茀厥丰草,种之黄茂。”中的“茀”。“茀”毛训“治”,马瑞辰指出《方言》“茀,拔也。”《广雅·释诂》“茀,除也。”又“茀,拔也”,“茀,去也。”则“茀”有“去除”之意。“传” 即“传车”,《汉书·高帝纪》“乘传诣洛阳”颜师古注“传者,若今之驿,古者以车,谓之传车,其后又单置马,谓之驿骑”。我们认为这种“传车”大概是“公”赐给器主之物。

散氏盘谓“余有散氏心贼,则鞭千伐千,传弃之。”《商周青铜器名文选》认为“传”应训为“执”,认为是“执而放逐之。[5]”我们认为“传弃之”应该就是“弃之传”,这样理解与本铭“茀传”同意。(“茀传”应该是人名,详后记)

【肇报氒誓,曰:余既曰,余

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释公命,襄余亦改朕辞,肇弃。对公命,用乍宝盘盉,孙子子其万年用】

首字作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,与沬司徒

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释簋(4059)中的

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释显系一字,此字陈剑先生释为“造”,用为语气词,可读为“肇” 。“报”字作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,左面所从大形人的臂部上扬,与通常所见略异。有趣的是,这与前面的“某”字正好相反,“某”不作通常的从“木”形而从类似“大”形,此处则不作通常的从“大”形而从类似“ 木”形,这似乎可以证明“某”和“报”之释是没有问题的。在

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜中有一个

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释誓一词,旧释第一字为“卪”,此字亦见豳公盨,作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,裘锡圭先生曾经作《释厄》一文,将卜辞中此字释为“厄”,读为“果”[6],后来裘先生认为此字可以读为“孚”[7]。按,“孚”字上古属滂母幽部字,“报”字为帮母幽部字,二字古音极近。《卫风·木瓜》“投我以木瓜,报之以琼琚。匪报也,用以为好也。” 《上博·诗论》“因《木瓜》之保”。“保”字显然应该读为“报”。孚与包古可通,如《说文》“饱,古文作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释。”即其例。而“保”、“抱”二字又是经常互作的,因此,“报”可读为“孚”,而这也正与

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜相对应。

“襄”可读为“曩”,《尔雅·释言》:“曩,嚮也。”《左传·襄公二十四年》“曩者志入而已,今则怯也。”即其例。“改”即“改变”之“改”,此字又见于《上博·诗论》,而意与此近似。散氏盘言“有爽,实余有散氏心贼,则鞭千罚千”,“余有爽变,鞭千罚千, ” “爽”有差忒之意,与“改”意近似。《方言》卷二“撊、梗、爽也。晋魏之间曰撊,韩赵之间曰梗,齐晋曰爽。”说明爽、更音义是比较近的,而更与改有意义上的联繫,因此改与爽意义上是可以联繫起来的。

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜则曰“汝上

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释先誓”王辉先生解释说“你以前改变了你原来的誓言[8]。”这与“襄亦改辞”可谓密合无间。“辞”字金文中习见,亦见于

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜。彼铭作“汝亦既从辞从誓”、“牧牛辞誓成”,此铭文中亦有 “辞”有“誓”,过去有人认为

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜中的“辞”指“诉讼”,“誓”指“誓言”,(《商周古文字读本》、《商周青铜器铭文选》)现在就本铭看来是不对的,因为这篇铭文中并没有涉及到诉讼之事,所以“辞”与“誓 ”显然是意思近似的两个词。李学勤先生在《岐山董家村训匜考释》一文中谓“这裏所说的从辞从誓,意即遵守誓言,下文辞誓,意即誓言。”[9]是正确的。因此本铭言“改辞”应该就是“改誓” 之意。

“弃”字作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,以往所见金文中尚未有如此规整者。“肇弃”所弃者应为其背誓这种行为,其具体词语于铭文中省去了。这种省略用法也见于古文献,《论语·为政》“孟懿子问孝。子曰,无违。” 《论衡·问孔篇》在谈到此处时谓“无违者,礼也。”即无违后省略了“礼”字。邢侯簋(4241)“追孝对,不敢堕。”兮仲钟(065)“用追孝于皇考己伯”,显然,邢侯簋之“追孝”后面省略了其祖考一类的先辈。后面的“对”则应该是省略了“扬王(公)休”一类的习语。古人言简,常有省略说话中双方都知晓的内容的情况。

“对”作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,构形与以往所见亦略有不同,最常见的“对”作

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释(颂壶,9731)、

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释(虢叔钟,238)、

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释(克钟,207)。从一手,然而古文字中从一手与从二手常无别,且如王臣簋(4268)等亦有从二手作者:

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释,此字下部所从为“田”,通常所见为从“土”作者(如前举颂壶与虢叔钟),古文字中从“田”从“土”形亦可通用,例可参《中国古文字学通论》155页(北京大学出版社,1996年版),“对”与金文中习见之“对扬 ”义近,“对命”一词见于周初太保簋(4140),其铭曰“用兹彝对命。”此对命当与太保簋同义。

从整句看来,器主大概先前曾经有过对 “公”的宣誓,但是后来他违背了这誓言,因此此处他又重新宣誓,宣称不再违背其誓(肇弃)。

下面试就我们的理解将这篇铭文作白话翻译:

宣誓说:“我不能不尊承公的命令。如果我自己废弃了这个誓言,则鞭打我身,茀传再确认其誓说:“我已经说过要尊承公命。然而从前我曾经废弃过这一誓言,现在我要抛弃这种违誓的行为。对扬公命。”(在这一宣誓仪式结束后)茀传作了这一套盘、盉,希望其子孙能永远保有使用。

铜器铭文中作“盘盉”者尚有王盉(9438)“王作丰妊单宝盘盉”等。上古盘盉往往成套使用。据《中国文物报》报导M2002所获的青铜礼器有盘一件、鸟尊形盉一件,而据《大河口西周墓地:小国的“霸”气》言“ 在2002号墓中,恰好有铜盘与这件鸟形盉相配。”由本铭首字,并结合

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜情况看,我们猜测盘上或者盉的底部似乎也有铭文,并且可以与此连读,大概被鏽迹所掩而未被发现。若果真如此,那么就此篇来看,“茀传”也许可以解释为宣誓之人,而器主则极有可能另有其人了。当然,这些只是猜测,真正的情况还要等更为详细的材料发表后才能分晓。为了稳妥起见,我们暂命名此盉为“鸟形盉”。

在结束本文之前我们想顺带谈一下古代的誓与罚。在讨论铭文时我们已经提到

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜与散氏盘,此二器均有“鞭千”之说,而恰巧的是,又都和“誓 ”有关,散氏盘谓“···誓,曰余既付散氏田器,有爽,实余有散氏心贼,则鞭千伐千,”而

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜则谓“我义(宜)鞭汝千”,而其前面提到了“汝上

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释先誓”。则由这两篇铭文观之,若被“鞭千”均是由违背誓言所致,这与本铭正相吻合。

李学勤先生在前举文中已经引到《周礼 ·条狼氏》文,原文作“凡誓,执鞭以趋于前,且命之,誓僕右曰杀,誓驭曰车辕,誓大夫曰敢不关,鞭五百,誓师曰三百,誓邦之大史曰杀,誓小史曰墨”。《周礼》本文现在看来完全理解尚有困难。当时学者注意到的与之相当的出土文献似乎只有

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜,而据我们所论述,则又增散氏盘与此盉。如果《周礼》所述大体不误的话,那么散氏盘中的“夨”和

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜中的“伯扬父”应该就是行《周礼》中的“条狼氏”之职。我们认为“鞭”似乎是对违誓的一种固定的惩罚,而鞭数由

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释匜和散氏盘观之,应是千,此盉铭未言鞭数,大概是省略了,而之所以省略,我们猜想就是因为“鞭千”是固定的程式。当然,在特定的情况下,是允许受刑人以金代鞭的,而由这三件铭文来看,鞭千是往往得不到真正实施的。

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释

后记:本文是在朋友提供铭文资讯的情况下用一个下午完成的。当时觉得铭文的解释应该没有什么问题,故完成后便“束之高阁”了,今晚那位朋友劝我将此文发于网上,我觉得虽然此类文章得铭文者均可为之,但是毕竟这样一篇小文也可以起抛砖引玉之效,因此从其劝,并祈方家指点。其中“茀传”一词,我今晚重新考虑了一下,不管此篇铭文是否有与之相联读的部分它都应该是人名,实际就是作器者。然而之前的观点亦未删去,只在铭文翻译上略作改动。而此盉亦应该改为“茀传盉”。

五月三日夜

[1]卫康叔等:《大河口西周墓地:小国的“霸”气》,中华遗产,2011.3。

[2]郭沫若:《两周金文辞大系·考释》,《郭沫若全集·考古编》第八卷,科学出版社, 2002年。

[3]张桂光:《古文字考释四则》,《古文字论集》115页,中华书局 ,2004年。然而张先生立论的根据与我们此处所述不尽相同。

[4]吴振武:《

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释戒鼎补释》,史学集刊4页,1998.1。

[5]马承源等:《商周青铜器铭文选》299页,文物出版社,1988年。

[6]裘锡圭 《释“厄”》,《纪年殷墟甲骨文发现一百周年国际学术研讨会论文集》,社会科学文献出版社,2003年。

[7]裘锡圭:《豳公盨铭文考释》,《中国出土文献十讲》67页,复旦大学出版社,2004年。

[8]王辉:《商周金文》180页,文物出版社,2006年。关于这个字的左面部份可以参考李家浩先生的《战国

河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释布考》,古文字研究第三辑,中华书局,1980年。

[9]李学勤:《岐山董家村训匜考释》,《古文字研究》第一辑152页,中华书局,1979年。

点击下载附件:

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/04/510696.html

以上是关于河口-白军鹏:翼城大河口墓地M2002所出鸟形盉铭文解释的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。