考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流

(佛罗里达大学艺术史系)

中国古代方术的研究,近年来进展可观。然主要成绩仍集中于出土文本之释读,至于结合相关图象而作综合研究,讨论文本与图象的关係,目前尚在少数。[1]本文藉由比较秦汉与魏晋之间劾鬼术之异同,以观汉晋之际视觉文化之嬗变。所谓「视觉文化」只是借用目前艺术史研究中的时髦术语,指以「视觉」(vision)所建构之社会现实,其实质是在研究中,除了包括传统物质性的图象实物,也关注非物质性的层面,诸如对图象的态度、观看方式以及文本与图象的关係。[2]劾鬼术是驱鬼除邪之方术,至今民间仍流行。[3]无论巫觋、方士、道士、或一般民众,在驱邪逐鬼的过程中,使用当时社会所能提供之技术与方法。这些技术和方法皆可视为「视觉技术」(visual technology),是利用某些器具,通过一系列的仪式或非仪式的行爲,以达到预期的效果。这里的「视觉技术」也就指符号、文字、文本、铜镜、图或画等与视觉文化直接相关之日常用具。因此,本文以小见大,以劾鬼术在技术层面的变化为窗口,来审视魏晋时期视觉文化中对文本、图象态度的变化和「观看方式」(ways of seeing)的演变。[4]

本文认为,魏晋时期视觉文化之嬗变,尤其是对视觉的强调,乃中古时期鬼神画形成的内在动力之一。中国古代画论、画史上的「鬼神画」,要到唐宋以后才最后形成。因此,本文讨论的,可以说是「鬼神画」的史前史。本文涉及的鬼神画是与鬼神有关的图象中特定的一类,即以直接驱邪逐鬼为目的而绘製和张贴的图象,也可以说就是宋代郭若虚《图画见闻志》中批评的所谓「出方术怪诞,推之画法阙如」的「术画」。[5]前人的研究已经大致釐清从魏晋到唐宋之间狭义的鬼神画的源流,[6]本文则试图在此基础之上,进一步推论魏晋时期鬼神画出现的内在逻辑。在讨论汉晋之间劾鬼术的嬗变之前,让我们先从与此相关的原本《山海经》是否有图的议题说起。

一、原本《山海经》是否有图

近三十年来,中国大陆考古发现的秦汉墓葬中,出土了大批简牍帛书。其中有一类材料,学者依《汉书.艺文志》中的「数术略」、「方技略」的分类,合称为「数术方技类」,或「方术类」。[7]这些材料有的反映当时社会一般民众日常的生活和宗教礼俗,虽然其名目历代艺文志、经籍志等都有所记载,但实际的文本与图象,在传世典籍中保存下来的却很少。如《汉书.艺文志》「数术略」记载的书籍中,可以确定有今本传世的,只有《山海经》一部。[8]《汉书.艺文志》载「《山海经》十三篇」,在「数术略」中属于「形法」,与相宅、相人、相刀剑、相六畜的书编排在一起。[9]历代对于《山海经》性质的认识也有所变化。如《隋书.经籍志》把它当作地理书,《宋史.艺文志》又将它列于子部五行类,《四库全书总目》又把它列入子部「小说家」,而现代则把它当作中国古代神话的渊薮。[10]《山海经》成书与年代及写作背景的具体情况尚不清楚,但学者根据《山海经》文本中的种种迹象,推测此书大致是战国时期的作品。[11]从目前出土的简帛的情况来看,《山海经》可能和战国时期南方荆楚文化有密切的关係。[12]

近些年来,由于对艺术史材料的日渐重视,学者开始热切讨论原本《山海经》是否有图的问题。[13]宋代朱熹及明清以来的学者大都认爲,原本的《山海经》是有画的。最近马昌仪收集「古本」《山海经图》,来说明原本「山海经图」的面貌。但她所谓的「古本」没有一个早过明代。[14]她又试图从散见的战国时期绘画的图象资料中,通过文字描写与绘画形象的简单比附,认爲原本「山海经图」的形象就应该和我们现在所能见到的战国时代的帛画、漆画以及东周青铜器上的线刻画像类似。[15]更早,英国学者鲁惟一(Michael Loewe)也和明清以来学者一样,以爲现存《山海经》的经文,可能是先秦古画的说明文字。而与经文相应的、人兽杂糅的怪物图象(hybrid images),到战国晚期以后就不再流行。因此,他认爲东汉晚期,如沂南汉墓画像石上所见的怪物图象,应该是汉代工匠根据《山海经》经文之类的文字重新推衍、想像而成,其形象生动已远不如前。[16]更有学者从古代「图书」并称出发,认爲《山海经》、《楚辞》、《淮南子》中的许多文字都是对山川神怪「图(画)」所作的说明「书」。[17]这一说法当然只是一种误解。事实上「图书」并称,只是一种泛指。而且,古代的「图」并不就等于现代汉语中的「画」,所谓「图书」并称,并不见得就是文字与图象并存。在古代中国的书籍中,一些纯文字、非线性排列的文字和图表,古代也常被称爲「图」(diagram, chart, table)。[18]更重要的是,即使在我们现代所谓的「战国绘画」中有类似《山海经》经文所描写的怪神模样之图象,也并不表明《山海经》原书就一定有画,因爲在古代,类似的文本和图象有可能在不同的文化阶层中流传,它们之间并不见得就一定有直接的对应关係。[19]

事实上,也确有不少学者认爲,原本《山海经》根本没有图画。从文献学的角度,汪俊指出《山海经》有画的记录,无一例外都是东晋以后记载。《山海经》不存在「古图(画)」。最早为《山海经》配画的可能是晋代道士化文人郭璞。郭璞不但给《山海经》作《图赞》,也给另一本多识于鸟兽草木之名的《尔雅》作《图赞》。[20]魏德理(Vera Dorofeeva-Lichtman)和缪哲最近也着文,指出原本《山海经》无画。[21]正如本文所要讨论的,郭璞给《山海经》、《尔雅》等配图象、作《图赞》,其实是魏晋时期视觉文化变迁的一个显证。[22]本文也认爲原本《山海经》可能就没有画。这主要是因爲,一、在战国秦汉的方术中,纯文字记载可能比图象更具有效力;[23]二、汉晋之间与劾鬼术相关的视觉文化上有一个重要的转折。

二、秦汉时期的劾鬼术

我们首先来看秦汉时期的劾鬼术。《汉书.艺文志.数术略》的「杂占」类有「《祯祥变怪》二十一卷、《人鬼精物六畜变怪》二十一卷、《变怪诰咎》十三卷、《执不祥劾鬼物》八卷、《请官除訞祥》十九卷。」[24]从书名看,这些书的内容应该是「厌劾妖祥」。但是,传世秦汉文献中,除了书名以外,几乎没有留下任何蛛丝马迹。对秦汉劾鬼术的了解,我们主要是依靠考古发掘材料。[25]

(一) 睡虎地秦简《日书》甲种的〈诘〉篇

有关劾鬼术的考古材料,本文要讨论的第一种是一九七五年湖北云梦睡虎地十一号秦墓中发现的〈诘〉篇。该墓的年代约公元前二一七年,墓主是一位名叫「喜」的地方小吏。从出土的一份《编年记》来看,喜历任安陆御史、安陆令史、鄢令史及鄢的狱吏等与司法有关的职务。随葬的法律及其他文书,大致是他生前从事司法、行政工作所需的手册和工具书。[26]其中的《日书》,秦汉墓葬中常见,是把当时日者用来选择吉日、预卜凶吉的方法编辑成书,供人查阅。睡虎地秦简《日书》有两种,其中甲种有篇自题爲〈诘〉的文字(二四背壹~六八背壹;二四背贰~六八背贰;二四背叁~五九背叁)。这篇文章比较长,分三栏抄在四十五根竹简上。文章的结构包括篇题「诘」,接下来有一段总括性的简文:

诘咎,鬼害民罔(妄)行,为民不羊(祥),告如诘之,[召],道(导)令民毋丽兇(凶)央(殃)。鬼之所恶,彼窋(屈)卧、箕坐、连行、奇(踦)立。[27]

〈诘〉篇的关键词就是「诘」字。关于「诘」,学者多信从《周礼.太宰》郑注,理解为「禁止」之义。[28]但夏德安(Donald Harper)指出,其实睡虎地秦简《封诊式》中有〈讯狱〉一篇, 用的方法也是「诘」:[29]

凡讯狱,必先尽听其言而书之,各展其辞,虽智(知)其訑,勿庸辄诘。其辞已尽书而毋解,乃以诘者诘之。诘之有(又)尽听书其解辞,有(又)视其它毋解者以复诘之。诘之极而数訑,更言不服,其律当治(笞)谅(掠)者,乃治(笞)谅(掠)。治(笞)谅(掠)之必书曰:爰书:以某数更言,毋解辞,治(笞)讯某。[30]

诘的本意是「问」,本篇的整理者引《周礼.大司马》郑注所说:「犹穷治也」。在《讯狱》篇里,「诘」是法律审讯程序的一部分,即先将嫌疑犯的口供全部记录下来,然后进行「追问」、「质问」来发现破绽。这种刑事侦讯手段,根植于中国早期对于语言文字的名实关係的一种哲学理解,即以文字记录下来的陈述与现实世界有着一对一(a word-world fit)的对应关係,反覆穷追细问嫌疑犯,可以发现其说辞中的破绽。[31]〈诘〉篇的「诘」字,应该和《讯狱》篇中的「诘」意义完全相同。「诘咎」就是「穷治」鬼、神、怪、妖。[32]上文总括性简文中的「告如诘之」,也就是说,口头的宣告和「诘」具有相同的效力,口头的宣告也是治鬼、劾鬼的方法。显然,〈诘〉篇与战国时期流行的「正名」说、循名责实的「刑名之学」 有共同的思想与方术背景。从本质上说,「诘咎」是试图透过语言文字来掌控现实世界的一种方术。

〈诘〉篇接下来罗列六十九条,每一条记录鬼神妖怪的特点、名字及制服鬼怪的方法。如第一条:

人毋故鬼攻之不已,是〓刺鬼。以桃为弓,牡棘为矢,羽之鸡羽,见而射之,则已矣。(简二七背壹)[33]

这一条颇具代表。在六十九条中,近半数在语言结构上有个共同特点,即先描述某种怪异现象,然后用「是〓(重文号)」或者单用「是」来连接,指出这种现象的名称或内涵。研究汉语语法史的学者已经指出,「是〓」中的重文号「〓」和单用「是」,两者都是繫词,表明至少在秦汉口语中,「是」的繫词用法已趋普遍。[34]以前王力等学者认为作爲繫词的「是」要到东汉或魏晋时期才由指示代词演变而来。[35]虽然学者对「是」的词性仍有争论,但有一点可以肯定,即从出土秦汉文字材料来看,「是〓」或「是」用在技术性、实用性或法律文献中,用于定义、解释、说明,是对文中一些概念、现象加以解释、补充说明的语法术语。在〈诘〉篇中,它用来指出鬼名或者解释说明其主要特徵。

〈诘〉篇所叙述的,除了人死后变成作祟于人的鬼魂之外,还包括妖(能说话的鸟兽)、精怪、神灵等等。其中的鬼神,有些带鬼字,如刺鬼、丘鬼、哀鬼、棘鬼、阳鬼、凶鬼、暴鬼、游鬼、不辜鬼、粲迓之鬼、饿鬼、遽鬼、夭鬼、疠鬼等等;有的不带鬼字,如夭、图夫、大祙等;还有一些是描述性的,如宲人生为鬼、人妻妾若朋友之鬼、恒从人游之鬼、幼殇之鬼、入人宫室之鬼、哀乳之鬼、击鼓之鬼、恒从人女之鬼、当道以立之鬼、屈人头之鬼等。此外还有各种危害人的神灵精怪,有些以某种动物或自然现象的形式出现,如:神狗、幼蠪、神虫、会虫、地蠥、狼、女鼠、地虫,虫豸、鸟兽等;有些似乎属于自然现象,如:寒风、恙气、野火、天火、雷、云气等。其他神灵包括大神、上神、状神等;精怪则包括水亡伤和爰母等。[36]对于其中的很多名目,其实我们现在并不清楚到底所指是什麽。但是,如刘乐贤指出,「从古代典籍所反映的情况看,古人对于鬼、神、妖、怪、精等词从来即没有进行严格的区别。……因此,我们不妨把这些具有神性、能加害于人的东西统称鬼神。」[37]这样的「鬼神」的定义,比较符合中国古代宗教的实际情况。关于「鬼神」,下文在谈及「鬼神画」时还会再涉及。

〈诘〉篇所述对付鬼神的方法多种多样,但主要是根据鬼神的特徵,利用某些鬼神所畏惧或厌恶的器物,加以威胁或驱逐。〈诘〉篇开始就说:「鬼之所恶,彼窋(屈)卧、箕坐、连行、奇(踦)立」,这是鬼神所厌恶的几种姿势体态;其他的还有诸如披髮。而鬼神畏惧的器物则包括用桃、牡棘、桑等被认爲具有驱邪神力的树木的枝条、或者用这些植物所做成的武器(弓、箭、刀、剑、杖、椎等),其他如金属武器(剑)、乐器(鼓、铎)、家蓄屎(尤其犬矢)、屦、白石、白沙等等。[38]这些对付鬼神的方法和器物本是一般日常所见、所用,是根植在民间实用的土方土法(local knowledge),这些知识一旦形成文字,对后世的劾鬼方术深有影响。

秦简〈诘〉篇所述劾鬼术的另一个显着特点就是,所有的劾鬼方法都是由自己动手,全文没有一句提到巫师驱邪逐鬼的事。[39]这一类自助手册是秦汉下层官吏墓葬中经常出土的「手册类文书」的一个特点。这些文书经常是提供有关技术信息或者法律上的定义、解释和说明,以利地方官吏开展日常工作。〈诘〉篇所属的《日书》,就是典型的「自助手册类文书」,是将当时日者所运用的择日、占卜等方法,编辑成书,以便有一般阅读能力的下层官吏查阅使用,以达到传播及普及知识的目的。秦汉时期的识字教育,按传世典籍记载是「以吏为师」,因此主要集中在官府。因此,〈诘〉篇的例子说明,民间实用的土方土法,由官府或专家收集整理写成文字之后,成爲地方官吏管理社会、控制宗教的一种手段。前面谈到的《汉书.艺文志.数术略》「《请官除訞祥》十九卷」,也是以「请官」来帮助除妖祥。因此,《日书》所载的秦汉的劾鬼方术有浓厚的官方色彩。秦、西汉时期的地方官吏,参与基层社会的各种行政、宗教事务,是新兴帝国统治的重要凭藉。秦汉时期的劾鬼术相当程度上受地方官吏的控制,和东汉、魏晋时期的情况有明显的不同。

(二)西汉居延破成子汉简中的《厌䰡书》

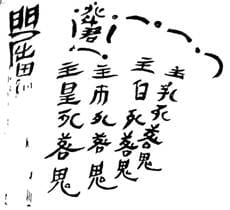

本文要讨论有关劾鬼术的第二种考古材料,是一九七〇年内蒙古自治区居延破成子第四九号探方出土的第三号汉简,时代大约是西汉末期或者东汉前期。[40]简文自题《厌䰡书》(图1,甘肃省文物考古研究所藏)。全文如下:

厌䰡书:家长以制日疎(疏)䰡名。䰡名为天牧。鬼之精,即灭亡,有敢苛者,反受其央(殃)。以除爲之。(E.P.T.49.3)[41]

文中的「䰡」,据《说文解字》是指「厉鬼」。「家长」一词,刘昭瑞疑为「当时人们对巫师的泛称」,「或指术士之行高者」。[42]而宋艳萍则根据敦煌悬泉汉简等,认爲是指「一家之主」。[43]「制日」是古代择日术的一种。《淮南子.天文》:「母胜子曰制」。[44]《抱朴子.登涉》引《灵宝经》:「所谓制日者,支干上剋下之日,若戊子、己亥之日是也。戊者,土也。子者,水也。己亦土也,亥亦水也,五行之义,土克水也。」[45]古代以干支记日,天干与地支分别与五行相配,其中五行相克的日子,就是制日。这句话的意思是说,家长在制日那天写下厉鬼的名字,它的名字是天牧。天牧是鬼中的强者,立即灭亡。有敢扰乱者,反受其祸害。用这个方法去除厉鬼。

居延《厌䰡书》所述的劾鬼术,其焦点仍是厉鬼的名字。这和上述秦简〈诘〉篇可谓一脉相承。木牍在「天牧」两字间还打了个穿孔,有可能是施行某种巫术仪式的结果,以达到厌劾鬼神的目的。另外,和〈诘〉篇利用民间实用的土方土法不同,居延《厌䰡书》中的劾鬼术利用的是择日术中以战国时期兴起的阴阳五行宇宙观为基础。这种新的宇宙观里,天干地支与阴阳五行相配,形成一个封闭自足的运作系统,通过类比对应(制日制服鬼神),决定人世间的祸福凶吉。

(三)东汉洛阳史家村永寿二年镇墓文

我们要讨论的第三种与劾鬼术有关的考古材料,是一九八○年在洛阳东郊史家湾村发现的永寿二年(156)朱书陶瓶镇墓文。[46]出土陶瓶口径九点一,底径二三点五,通高二四点四公分,放在墓门口的东南角,瓶内装有大量绿豆般大小的药丸。瓶腹部竖写朱书文字十六行,每行九到十字,最后一字都写到瓶底下,因此残损严重(图2)。全文如下:

永寿二年五月□□□□亡(?)直。天帝使者旦(?)□□□之家填寒暑□□□□移大黄印章,迫佼四时五行,追逐天下,捕取五□豕(矢)之符昼(咒),制:日夜□□乘传居署,越度阂梁□,堇(谨)摄录佰鬼名字,无令得逃亡,近留行远□生□溪山主获致荣□,□□□旦女婴,执火大夫烧汝骨,风伯雨师扬汝灰。没□□者使汝筑灰垣,五百□□戌其上没戌其下秦其□汝。黄帝呈下,急□舟□□神玄武,其物主者慈石,他[如]律[令]。[47]

这篇镇墓文是典型的劾鬼文书,虽然残损严重,有些字句不全,但大意还是清楚:自命为天帝使者的方士,为某某之家「移大黄印章」,施用符咒,命令说:日夜兼程乘传居署,越过障碍桥樑,「谨摄录佰鬼名字」,拘捕百鬼,不让他们逃亡。接着威胁说:执火大夫烧鬼骨,风伯雨师扬鬼灰。又说符命是黄帝下的。此处,方士所用的符咒是以天神的名义所发出的命令,模仿皇帝的制、诏一类官府文书。一如前述的两个例子,这里所谓的「摄录佰鬼名字,无令得逃亡」,即是劾鬼术的核心。

(四)东汉末期江苏高邮邵家沟木牍

刚才讨论的东汉洛阳史家村永寿二年镇墓文已经提到符咒的运用,接着我们要讨论的第四种有关劾鬼术的考古材料,是学者认为现存最早的「道符」。一九五七年江苏高邮县邵家沟汉代遗址第二号灰沟二十九号探方中发现一块木牍,同出小砺石、白色河光石、直径零点六公分的陶珠、竹席、残漆片和大块烧渣。其中有一方经火烧的封泥,篆书阳文「天帝使者」;另一块疏鬆的封泥,则篆书阳文「郑□私(?)印」。木牍长二八,宽三点八公分,上有朱砂写的符和咒。同出有一陶罐,下面覆盖着许多桃核。木牍右上方有图形和符字,左下侧是咒文(图3)。咒文如下:

乙巳日死者,鬼名为天光。天帝神师已知汝名,疾去三千里。汝不疾去,南山紟□令来食汝。急如律令。[48]

咒文首先标出鬼名,可见记鬼名在劾鬼术中的重要性。第一句说明这里的鬼名是用人死当日的干支来决定的。然后,咒文以「天帝神师」的名义,加以威慑。刘钊认爲南山后面的「紟□」应是神名,即睡虎地秦简《日书》甲种中名为「

考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流

考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流」的食鬼之神,睡虎地秦简《日书》乙种又有名为「宛奇」的食鬼之神。[49]吴荣增认爲,二十九号探方出土的「天帝使者」封泥及朱书陶罐,都是方士或巫觋作法的遗留物。[50]

邵家沟木牍右上方图形中的文字,原发掘简报释为「符君」,刘乐贤正确指出:「符」字应为「北斗」两字,因此该图形是「北斗君」的「七星符」。[51]类似的七星符或图也在别的东汉遗址中发现。[52]一九五七年陕西长安县三里村一处东汉墓葬发现七件朱书陶瓶,该墓耳室、墓室分别埋葬死者,所出陶瓶朱书分别为「建和元年十一月丁未朔」(东汉桓帝,公元147年)、「永光十六年十二月庚戌」(东汉和帝,公元104年)。[53]其中出自耳室的一件陶瓶,小口、卷沿、折肩、斜直腹、小平底,高二○点五、口径六点五、底径七点五公分,瓶腹有长篇朱书解除文(图4)。与邵家沟木牍上的「七星符」相似,该瓶上也画有「北斗君」的「七星符」。下面则竖写「主乳死咎鬼,主自死咎鬼;主市死咎鬼,主星(腥)死咎鬼」,左侧为符字。王育成认爲,这些貌似屈奇诡异的符字,其实是由从咒文或其他经文摘录出来的文字组成,用简省或缩写的形式来表示道符的宗教意义,「很有点后世文章关键词记录的意味」。[54]三里村的画符残断,仅可释出:门、尸、出、鬼四字。王育成参考《抱朴子》里人「身中有三尸」的说法,认爲这组符字的大意是:主管四咎鬼的北斗君,镇解墓门,防三尸出为鬼……。[55]而邵家沟木牍上的「七星符」下的画符只能读出「鬼」等少数几个字,意义不明。由于我们并不知晓当时方士巫觋按照怎样的原则和方法来简省或缩写,所以这些方术符或道符的确切含义还是不甚清楚。

这里有必要解释一下「方术符」和「道符」在汉晋之间的历史发展。道符在唐宋以后的道教文化中地位重要。在道经「三洞四辅」十二类的分类法中,「道符」是第二大类(「神符」)。石秀娜(Anna Seidel)认爲道符的起源不是民间宗教,而是汉代皇室的瑞应符命观念。[56]这一观点值得商榷。现有考古材料中,睡虎地秦简《日书》乙种《出邦门》篇中的「禹符」最早提到与方术有关的「符」。虽然我们并没有睡虎地秦简的 「禹符」和马王堆汉墓帛书《五十二病方》中的「符」的实物,因此我们并不知道这些「符」的具体形式,但是秦简中「符」的使用(出行带符、投符)和马王堆医书用「符灰」拌水沐浴(和东汉张角等的用符製成符水疗疾类似)和后来道符的功能完全一致。从史籍记载的若干例子来看,东汉中期以前的「符」可能是用完整的文字写成。如《史记.陈涉世家》记载陈胜、吴广丹书帛置于鱼腹中的是「陈胜王」三字。[57]《汉书.王莽传》记载元始五年(公元5年)促成王莽当上摄皇帝的「丹石之符」,「文曰:『告安汉公莽为皇帝』」;汉室宗亲广饶侯刘京「得铜符帛图于石前,文曰:『天告帝符,献者封侯。承天命,用神令。』」[58]《汉书》称元始五年的「丹石之符」,「符命之起,自此始矣。」西汉末年的王莽和东汉开国皇帝刘秀喜好图谶,符和天命观念紧密联繫在一起,成爲「符命」,为统治阶级所推崇。在这一时期,与符命同时兴起的有图谶、纬书、祥瑞志和灾异录。一九八〇年汉长安城未央宫前殿遗址A区出土的木牍一百一十五枚,原报告认爲是与医疗有关,经邢义田释读,指出这里有王莽时期的「祥瑞志」的内容。[59]王莽和刘秀都利用图谶称帝,取得政权后,继续把谶纬奉作一项重要的统治工具。汉光武之后,明帝、章帝等沿袭其风,大搞图谶,对当时的儒学和整个社会文化产生了重要的影响。应该说秦汉方术符所反映的民间信仰是汉代皇室瑞应符命观念和东汉后期道符的思想和社会基础。

东汉以后,众多方术流派、早期道团组织纷纷兴起,互相竞争,各不相属,出现各种形式的类似秘密文字的方术符和道符。《后汉书.方术列传》记载费长房得一「主地上鬼神」的符,「遂能医疗众病,鞭笞百鬼,及驱使社公」,也因「后失其符,为众鬼所杀」;又「河南有麴圣卿,善为丹书符,劾厌杀鬼神而使命之。」东汉晚期兴起的太平道的创始人张角「蓄养弟子,跪拜首过,符水咒说以疗病」;五斗米道的创始人张陵在顺帝时「学道鹤鸣山中,造作符书,以惑百姓」。一九九一年河南偃师出土的东汉建宁二年(169)的「肥致碑」记述「道人」肥致「行成名立,声布海内,群士钦仰,来集如云」。张勛燎根据东汉墓葬出土的解注器文指出,东汉明帝(57-75在位)之后出现并逐渐在中原广大地区流行的解注材料表明,原来简单低级的巫术已经飞跃成爲一种初具组织的宗教团体,尤其是解注器文中直接讲到行术人所在的宗教组织。如解注器文中使用「天帝」、「上帝」、「黄帝」、「黄神」、「天君」等作爲至尊神的神名,而不用「太一」等汉代皇室所尊崇的神名,同时行术人自称是「天帝使者」(见图3)、「天帝神师」等,说明其为民间所发展的教派。又如河南洛阳中州路八一三号墓出土的献帝初平二年(191)陶瓶文曰:「初平二年三月乙未朔,二日丙申……告丘丞、墓伯,移置他乡……转其央(殃)咎。付与道行人。如律令!」这里行术人要求把前面所说的如何为死者除咎去殃的解注内容托付与道教中人。而陕西西安和平门外汉墓出土的献帝初平四年(193)瓶文中提到「要转道中人」,则指前面所说的解注内容在道教人士中相约彼此转告。因此,张勛燎推断「道行」、「道中」指的是道教组织,而且根据解注器的分布空间与出现时间,推测天师道是以洛阳为中心,向四方扩散,特别是向蜀中地区发展。[60]王育成把东汉墓葬发现的早期道符分爲六类,认爲道符形式的多样性、複杂性正反映了当时道团流派的纷繁複杂,各自为事。到魏晋时期,道符形式纔逐渐统一(基本使用邵家沟木牍上长条直行竖写类型的道符),并且出现专门的具有规範意义的《符书》。[61]东晋道士化的文人葛洪在《抱朴子.遐览》辑录目录《道书》六百七十卷,《符书》五百余。

三、魏晋时期的劾鬼术

我们对魏晋时期的劾鬼术知道得相对较多,不但有考古发现的新材料,而且有葛洪的《抱朴子》、干宝《搜神记》等书的详细记载。[62]《抱朴子.登涉》谈论「到辟山川庙堂百鬼之法」:一是带符,则「鬼不敢近人」;二是「论百鬼录,知天下鬼之名字,及《白泽图》、《九鼎记》,则众鬼自却」;三是服药,「皆令人见鬼,即鬼畏之矣。」[63]魏晋时期的劾鬼术基本上继承了秦汉,尤其是东汉中期以来的发展,但也有新的发展。[64]换言之,魏晋劾鬼术的发展,并没有完全取代秦汉以来固有的方法,而是在此基础之上,更强调视觉的直接性。这些新的发展主要表现在用铜镜、用图象和视鬼术三个方面。这三个方面都和人的视觉(vision)有关。

(一)铜镜的照妖功能

首先,我们来看铜镜的使用。从商代开始,古人就使用铜镜。有时铜镜也作爲日常用品中的奢侈品随葬墓中,尤其是战国、秦和西汉的贵族墓中出土较多。这一时期铜镜的功能可能主要是用来察容。大概从公元一世纪左右,铜镜的铭文开始提到「仙人」(例如「尚方佳镜真大好,上有仙人不知老,渴饮玉泉饥食枣,浮游天下遨四海」)。同时期的「博局纹」镜(旧称「规矩纹」,西方学者称 TLV 纹)有铭曰:

新有善铜出丹阳,和以银锡清且明。左龙右虎掌四彭(=方),朱爵(=雀)玄武顺阴阳。八子九孙治中央,刻娄博局去不羊。家常大富宜君王,千秋万岁乐。[65]

这说明刻有博局纹的铜镜可以避邪、去不祥。简单的博局纹在西汉早期就已经开始出现在铜镜上,[66]是否西汉早期的博局纹铜镜就已经具有避邪的功能,则不得而知。[67]东汉中期以后,铜镜被用来作爲道教法器,在墓葬中多有出现。文献记载铜镜作爲劾鬼的法器,则约在公元四世纪左右。[68]《抱朴子.登涉》有这样一段描述铜镜的照妖功能:

又万物之老者,其精悉能假託人形,以眩惑人目而常试人,唯不能于镜中易其真形耳。是以古之入山道士,皆以明镜径九寸已上,悬于背后,则老魅不敢近人。或有来试人者,则当顾视镜中,其是仙人及山中好神者,顾镜中故如人形。若是鸟兽邪魅,则其形貌皆见镜中矣。又老魅若来,其去必却行,行可转镜对之,其后而视之,若是老魅者,必无踵也,其有踵者,则山神也。[69]

另外,《西京杂记》也记载:

宣帝被收系郡邸狱,臂上犹带史良娣合彩,婉转糸绳,系身毒国宝镜一枚,大如八铢钱。旧传此镜见妖魅,得佩之者为天神所福。故宣帝从危获济。及即大位,每持此镜,感咽移辰,常以琥珀笥盛之,缄以戚里织成锦。一曰斜文锦。帝崩,[镜]不知所在。[70]

虽然说的是汉宣帝故事,《西京杂记》又假托西汉晚期刘歆所作,但学者推测该书的实际成年代大约在四世纪。《西京杂记》又有一则可以照见人心肺内脏的铜镜:「有方镜广四尺,高五尺九寸,表里有明。人直来照之,影则倒见。以手扪心而来,则见肠胃五脏历然无硋。人有疾病在内,则掩心而照之,则知病之所在。又女子有邪心,则胆张心动。秦始皇常以照宫人,胆张心动者则杀之。高祖悉封闭以待项羽,羽并将以东。后不知所在。」[71]六朝笔记小说《异苑》、《幽明录》、《搜神记》等多有宝镜传说,显现铜镜的神异性格。[72]又尝载远方好镜为身毒国、渠胥国、祇国等所献,这些记载似乎都表明,至少不迟于四世纪,人们对于铜镜的神奇功能有了新的认识。铜镜被赋予照妖的功能,而且铜镜神异功能的显现有本土的思想的基础,而且也可能与外来佛教的传入有联繫。[73]

(二)〈白泽图〉和〈白泽精怪图〉

其次,用图象,也即本文所谓的鬼神画。前文已经引到《抱朴子》中说「论百鬼录,知天下鬼之名字,及〈白泽图〉、《九鼎记》,则众鬼自却」。关于《九鼎记》我们所知甚少,〈白泽图〉则不但清代以来就有学者从唐宋及流传日本的典籍中辑出佚文,[74]也还有敦煌遗书中发现的〈白泽精怪图〉残卷(P2682、S6261)。[75]《抱朴子.极言》「昔黄帝生而能言,役使百灵,可谓天授自然之体者也,犹複不能端坐而得道。故陟王屋而受丹经……穷神奸则记白泽之辞……。」沈约在《宋书.祥瑞志》又有更详细的说明:「泽兽:黄帝时巡狩至于东滨,泽兽出,能言,达知万物之情,以戒于民,为时出害。」《玉函山房辑佚书》卷七七由唐代《开元占经》卷一一六引六朝孙柔之〈瑞应图〉「白泽」条「黄帝巡于东海,白泽出,能言语,达知万物之情,以戒于民,为除灾害」。这一段文字也见于宋张君房辑《云笈七籤》卷一○○《轩辕本纪》引︰「帝巡狩,东至海,登桓山,于海滨得白泽神兽,能言,达于万物之情,因何天下神鬼之事,自古精气为物、游魂为变者凡万一千五百二十种,白泽能言之,帝令以图写之,以示天下。」[76]夏德安在敦煌找到一幅关于描绘「白泽能言之,帝令以图写之」的绘画(彩图1、图5,伦敦,大英博物馆藏)。从敦煌发现的九到十世纪的材料来看出,白泽的驱鬼除邪的功能和锺馗及其锺馗画是联繫在一起的,而且在唐宋以后的历史发展中前者逐渐为后者所取代。[77]

我们在敦煌至少可以看到两类图象,一是像〈白泽精怪图〉那样的精怪的清单,把「自古精气为物、游魂为变者凡万一千五百二十种」「以图写之」,排列分类(图6,法国国家图书馆藏)。另一是描绘 「写白泽言」的情境的绘画。从葛洪、沈约、孙柔之的记载来看,魏晋时期似乎已经有和唐代类似的「记白泽之辞」的故事,而且有类似的图(〈白泽图〉)。但至于〈白泽图〉是否就和我们所见的敦煌〈白泽精怪图〉相同,因爲没有实物比较,则只能是推测而已。

(三)视鬼术和见鬼药

最后,视鬼术及与其相关的见鬼药。视鬼术,也称见鬼术,是古代人与鬼神沟通以及厌服、驱逐鬼神的一种方术。现在民间都还流行,俗称阴阳眼,能见鬼物之情状;或能代人入阴间与鬼沟通,民间称「牵亡魂」、「走阴」等。[78]见鬼,作为灵异现象,似乎任何人都可能踫到,先秦文献也有各种记载。如《韩非子.内储说下六微第三十一》记载:燕人李季的妻子与人私通,有一天李季突然回家,奸夫在室内没法脱身,其室妇出主意说:「令公子裸而解髮直出门,吾属佯不见也。」于是奸夫从其计,疾走出门,季曰:「是何人也?」家室皆曰:「无有。」季曰:「吾见鬼乎?」妇人曰:「然。」「为之奈何?」曰:「取五姓之矢浴之。」季曰:「诺。」乃浴以矢。[79]这当然只是古代的一个笑话!从先秦的见鬼故事可以看到,所见的或者说所现的鬼,多是冤鬼和厉鬼。这和春秋战国时期的鬼神观念有关。但是,视鬼术作爲一种有计划、有目的地与鬼神沟通的方式,是秦汉巫觋或方士所特有的一种能力和职事。从文献中记载来看,秦汉巫觋的视鬼术包括几个方面的内容:

一是巫觋或方士称自己有能力见鬼,如《风俗通义》佚文记载,汝南周霸手下的「吏周光能见鬼」;《后汉书》刘畅乳母王礼等「自言能见鬼神事」;《史记》、《汉书》记载,丞相田「蚡疾,一身尽痛,若有人击之者。呼曰『服罪服罪』。上使见鬼者瞻之,曰:『魏其侯与灌夫共手笞之』」。

二是巫觋或方士有能力,用符咒,令鬼现形,令本无见鬼能力的人见鬼。最有名的是《后汉书》刘根的故事:「刘根者,颖川人也。隐居嵩山中。诸好事者自远而至,就根学道,太守史祈以根为妖妄,乃收执诣郡,数之曰:『汝有何术,而诬惑百姓?若果有神,可显一验事。不尔,立死矣。』根曰:『实无它异,颇能令人见鬼耳。』祈曰:『促召之,使太守目睹,尔乃为明。』根于是左顾而啸,有顷,祈之亡父祖近亲数十人,皆反缚在前,向根叩头曰:『小儿无状,分当万坐。』顾而叱祈曰:『汝为子孙,不能有益先人,而反累辱亡灵!可叩头为吾陈谢。』祈惊惧悲哀,顿首流血,请自甘罪坐。根嘿而不应,忽然俱去,不知在所」。《后汉书》还有「章帝时有寿光侯者,能劾百鬼众魅,令自缚见形」。

三是视鬼术与劾鬼术及其他使役鬼神的方术密切相连。视鬼术的核心是在「召」、「见」鬼神,与鬼神沟通。这里的鬼可以包括为害人间的厉鬼神妖,以及自己死去的祖先和恋人。《抱朴子.登涉》说「令人见鬼,即鬼畏之矣」,可见,视鬼也是爲了使鬼神畏惧。以上用铜镜、用图象视鬼的例子,大都是爲了厌劾鬼神。[80]

劾鬼术视鬼术是具有广泛民间基础的方术,秦汉时期当然这只是巫觋和方士的主要职事。但是,到了后来佛教的传入、道教的形成,佛道两教也形成它们自己的劾鬼术视鬼术。据道教典籍记载,道教形成自己的见鬼之术,其中的一个特点就是使用见鬼药。《抱朴子.登涉》论到「辟山川庙堂百鬼之法」时,第三点服药,「服鹑子赤石丸、及曾青夜光散、及葱实乌眼丸、及吞白石英祇母散,皆令人见鬼,即鬼畏之矣」。《抱朴子.仙药》又有「令人彻视见鬼」的药方。据石田秀实的研究,道教典籍所列「见鬼药」的成分包括大麻、莨菪、防葵、云英、云实、商陆等中草药,大多具有一定的毒性,可以使服食者产生幻觉以及焦虑、狂躁、恬静、愉悦、健谈、陶醉、消魂等一系列的精神状态。[81]幻觉对艺术家来说,是艺术灵感最好的源泉。「见鬼药」成爲魏晋时期士人服食的主要散药之一。

爲什麽劾鬼术从秦汉时期以「记鬼名」的语言文字(verbal)为主的方术,发展到魏晋时期兼以图象、视觉(visual)为手段?这一发展一方面反映了汉晋之间巫术技术方面的变化,是汉晋之间巫者地位的下降、方士的职业化以后,[82]用更直观的视觉材料来吸引人、说服人,也是反映一般大众对鬼神图象的接受和需求。前面所擧东汉时期刘根的故事颇能说明问题。太守史祈不信刘根,需要以眼见为实。康儒伯(Robert Ford Campany)在 Making Transcedents 一书中讨论汉晋之际所谓「仙道」通过一系列的宗教的和文化的实践,包括辟穀、服气、炼丹等,其目的是为说服人,包括自己和别人(religious persuasion)。[83]视觉材料有这样的直观性,有如俗话所谓「百闻不如一见」。另一方面,上文讨论的东汉以后,方士流派众多,教团组织兴起以后,方术符和道符的出现也是爲了增强宗教的神秘性,以实施对宗教知识的控制和对宗教技术的垄断。

综上所述,比较秦汉和魏晋时期的劾鬼术,我们可以发现有一个重要的发展,即从秦汉时期以「记鬼名」的语言文字(verbal)为主的方术,到魏晋时期则兼以图象、视觉(visual)为手段。这一发展我认爲和汉晋之间整体视觉文化的转变有密切联繫。

四、魏晋时期光学和视觉知识的发展

魏晋时期对视觉的重视还表现在光学和视觉知识的发展,主要有视差、多面平面镜成像和凸透镜取火的认识几个方面。[84]这些科技方面的发展,虽然和我们上面谈的视觉文化的变迁的联繫尚不明显,需要进一步深入研究,但是,从总体的科技与视觉文化的关係来考量,还是值得我们在以后的研究中多加注意。

第一,对视差的认识。所谓视差,是指从两个不同的点查看一个物体时,视位置的移动或差异。从我们日常的经验,知道由于观察点的改变,一个物体会相对于远方背景而移动。战国时期的「两小儿辩日」的故事已经提出对人眼所观察到的物体的远近与大小关係的判断问题。西晋时期的束晳则从生理、亮度、对比度三个方面解答了日出日中的视差问题。他认爲日中与日出入时和人的距离是相等的,首先由于生理上的原因,人习惯于平视,对于同大的物体,仰视时总觉其小。其次从亮度上分析,人视白小,视赤大。最后他还从对比度分析,认爲有比较则觉其大,无所比较则觉其小。因此,他认爲「物有惑心,形有乱目」, 「此终以人目之惑,无远近也」。[85]

第二,对多面平面镜成象的认识。葛洪《抱朴子.杂应》中说:「明镜或用一,或用二,谓之日月镜。或用四,谓之四规镜。四规者,照之时,前后左右各施一也。用四规所见,来神甚多。或纵目,或乘龙驾虎,冠服彩色,不与世同,皆有经图」。[86]四规镜也是道家所谓「分形」之术的器具。葛洪《抱朴子.地真》说:「师言守一兼修明镜,其镜道成则能分形为数十人,衣服面貌,皆如一也。」[87]

第三,对凸透镜取火的认识。晋张华《博物志》载「削冰令圆,举以向日,以艾于后承其影则得火。取火法,如用珠取火,多有说者,此未试」。这是现存历史文献中最早关于用珠取火的记载,说明当时人已有以珠聚焦取火的知识。

五、鬼神画的源流

与魏晋时期视觉文化转变有密切关联的是鬼神画的形成。在中国宗教史上,「鬼神」是一个极其複杂的概念。[88]虽然「鬼神」这一概念在商周时期就见记载,但是,从现有材料来看,在战国秦汉时期,纔发展出来一套对于后世有着深远影响的「厉鬼」概念,即指人兵死、强死等非正常死亡后可能成爲危害活人的恶鬼。[89]到魏晋时期,这套概念中又包括各种自然神灵的「物老精怪」。[90]秦汉时期的宗教是个多层次、有等级的多神教体系,《汉书.郊祀志》称天地六宗以下的「诸小鬼神」,以及民间宗教的杂神,都属于「鬼神」的範围。魏晋佛教、道教成形以后,「鬼神」的概念就更加複杂,既包括中国本土民间宗教的「鬼神」,也包括外来的神魔鬼怪。鬼神的概念,在不同的时空,不同的情境下,有不同的意义。

而画史上的「鬼神画」,作为一个画科(genre),要到唐宋以后才最后形成。比如唐代张彦远的《历代名画记》即以「人物、山水、鞍马、花鸟、鬼神、屋宇」六类;刘道醇《圣朝名画评》则以「人物、山水林木、畜兽、花卉翎羽、鬼神、屋木」来描述画作。其中的「鬼神」一门,后来宋代《宣和画谱》又有「道释」、「仙佛鬼神」等不同称呼。现代史家俞剑华将「道释」又细分爲「道(仙、道士)」、「释(佛、罗汉、菩萨、僧)」、「鬼(鬼、魅)」。[91]这一分类比较符合中国绘画历史的发展的实际。画史上的「鬼神画」成为独立的画科,与外来佛教、祆教的图象的影响直接关联。六朝及隋唐文人画论里提到「鬼神画」 、「杂鬼神样」等有两个特点:一是这些画往往和佛教或寺院有关;二是画家有好些都明显是外国人。 佛教在中国被称爲「像教」,在很大程度上依靠佛像及解释佛教教义的形象来传播;这种以图象为宗教传播的方式,很快也被源于本土的道教所效仿。但是本文要指出的是,在鬼神画这一例子中,中国本土的劾鬼术及其语言、视觉方术传统也起了相当作用。画史上的「鬼神画」忽略(或者说轻视)了中国艺术传统中工匠及民间的鬼神画传统。比如前引宋代郭若虚《图画见闻志》中批评民间方术的所谓「术画」,即是一例。因此实际上「鬼神画」的源流比较複杂,既有佛教、道教、民间宗教的区分,又有中国本土传统和外来佛教、祆教艺术的影响,也有绘画艺术本身内在发展机制的作用。[92]

中国早期艺术中有鬼神图象。且不说《韩非子》等先秦典籍中用画犬马、画鬼作爲艺术表现中的现实主义理论的讨论,战国时期的楚帛书上的神怪、曾侯乙墓棺饰中的鬼神、和马王堆汉墓出土帛画、帛书及棺饰上的精灵神怪图象、汉墓葬壁画、祠堂画像石上的鬼神像等等可以说明中国早期艺术中鬼神图象发达的表现。但是,有早期鬼神图象并不等于说所有这些图象就都可以串联成一个完整统一的系统(这是现代艺术史学者最易犯的错误),也不等于说后来的鬼神画就一定是从早期鬼神画发展而来。图象虽然有悦目、装饰等功能,但是战国、秦及西汉时期具有装饰作用的鬼神图象,很可能只是在一定的文化环境下,比如丧葬、或者是一定的专业範围内,比如画工和其他下层社会阶层中流传,而没有进入一般上层士人的视野。而从政府、官吏的角度来看,出于政治统治和行政管理的需要,社会文化的重心是在写下来的文本上,而不是在图象上。

到了魏晋时期,执行劾鬼术的方士、道士和画工之间纔出现了交集。如《抱朴子.辨问》谓「世人以人所尤长,众所不及者,便谓之圣。……善史书之绝时者,则谓之书圣,故皇象胡昭于今有书圣之名焉。善图画之过人者,则谓之画圣,故卫协张墨于今有画圣之名焉。善刻削之尤巧者,则谓之木圣,故张衡马钧于今有木圣之名焉」。[93]葛洪作为道士化文人而认识到书画雕刻的重要。

对于葛洪来说,图画的重要性还在于知识的传播。《抱朴子.仙药》列有不少仙药「自有图也」。如:

菌芝,或生深山之中,或生大木之下,或生泉之侧,其状或如宫室,或如车马,或如龙虎,或如人形,或如飞鸟,五色无常,亦百二十种,自有图也。……此诸芝名山多有之,但凡庸道士,心不专精,行秽德薄,又不晓入山之术,虽得其图,不知其状,亦终不能得也。山无大小,皆有鬼神,其鬼神不以芝与人,人则虽践之,不可见也。[94]

虽然,这里是说凡庸道士即使得到「其图」,仍然不知其状,也终不能得,但是从另一个角度来看,这事实上承认了得到「其图」是一个基本的先决条件。又《抱朴子.遐览》记载:

或问:「仙药之大者,莫先于金丹,既闻命矣,敢问符书之属,不审最神乎?」抱朴子曰:「余闻郑君言,道书之重者,莫过于三皇内文五岳真形图也。古人仙官至人,尊秘此道,非有仙名者,不可授也。受之四十年一传,传之歃血而盟,委质为约。诸名山五岳,皆有此书,但藏之于石室幽隐之地,应得道者,入山精诚思之,则山神自开山,令人见之。……又家有五岳真形图,能辟兵凶逆,人欲害之者,皆还反受其殃。[95]

五岳真形图的重要性不但在于它的传播是神秘的,而且一旦拥有它也就拥有了神奇的力量,这是图、符在宗教传播中的重要性。[96]《抱朴子.遐览》罗列的「图」(这里所谓的「图」其实有一些是画)有五岳真形图、守形图、坐亡图、观卧引图、含景图、观天图、木芝图、菌芝图、肉芝图、石芝图、大魄杂芝图、东井图、八史图、候命图等;「符」有自来符、金光符、太玄符三卷、通天符、五精符、石室符、玉策符、枕中符、小童符、九灵符、六君符、玄都符、黄帝符、少千三十六将军符、延命神符、天水神符、四十九真符、天水符、青龙符、白虎符、朱雀符、玄武符、朱胎符、七机符、九天发兵符、九天符、老经符、七符、大捍厄符、玄子符、武孝经燕君龙虎三囊辟兵符、包元符、沈羲符、禹蹻符、消灾符、八卦符、监乾符、雷电符、万毕符、八威五胜符、威喜符、巨胜符、采女符、玄精符、玉曆符、北台符、阴阳大镇符、枕中符、治百病符十卷、厌怪符十卷、壶公符二十卷、九台符九卷、六甲通灵符十卷、六阴行厨龙胎石室三金五木防终符合五百卷、军火召治符、玉斧符十卷。[97]也就是说,除了上文所指出满足广大信众的需要,图符的出现还是出自宗教中知识传播的需要。

魏晋时期视觉技术的发展,也得益于更广泛的书写技术的转变——从竹木简为主要书写材料,到纸张的普及,使图书与绘画的流传得以扩展,[98]亦使诸如葛洪《抱朴子》中所记载的〈白泽图〉那样以劾鬼为目的的图象和郭璞《山海经注》中提到的「畏兽画」在士人乃至于民间社会广泛流传。

六、结论

本文以《山海经》是否有图的问题为引子,从方术的视角,透过秦汉与魏晋之间劾鬼术的比较,来阐明汉晋之间视觉文化上的转变,尝试将中国古代方术研究的成果与艺术史的问题相互结合,并将魏晋劾鬼术中对视觉的强调,看作是后来鬼神画的源流之一。

秦汉时期的劾鬼术以记鬼名的语言文字爲主的方术,是秦、汉帝国下层官吏用以操纵和控制一般民众与鬼神沟通、交流,实行宗教控制的重要手段。随着汉代社会的发展,下层官吏的这一宗教职能,渐渐为专业的巫者和道士所取代。同时劾鬼术也发生了变化,在传统的方法的基础上,更增加了以图象、视觉为手段,诸如以铜镜照妖,以图象辨认鬼神,以及用见鬼药和视鬼术,强调行术人个人的特异能力和法器(如铜镜)、药物的奇妙功能。本文选择以劾鬼术的变迁来谈到视觉文化的变化、图象的发展,所着重者为巫、方士与道教的连续与转变,而对于佛教东来以后对中土文化的影响则着墨较少。因爲汉晋之间在中国宗教史的发展上可谓是有划时代意义的「突破」期,道、佛二教于此期间开创一种崭新的宗教文化,在很大程度上影响了劾鬼术与鬼神画的发展,这是今后研究中应该多加注意的方向。

附图版目录

考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流

图1 东汉,居延破成子汉简,探访四十九号第三号简,1972-1974年甘肃省额济河流域居延汉代遗址甲渠侯官(今称破城子)出土,甘肃省文物考古研究所藏。取自甘肃省文物考古研究所等编,《居延新简——甲渠侯官(下)》(北京:中华书局,1994),页118,EPT49.3。

考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流

图2 东汉,洛阳史家村永寿二年陶瓶及镇墓文,156年,1980年河南省洛阳东郊史家湾村出土。取自蔡运章,〈东汉永寿二年镇墓瓶陶文考略〉,《考古》1989年第7期,页649-650,图1、2。

考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流

图3东汉,江苏高邮邵家沟出土木牍及「天帝使者」封泥,1957年江苏高邮邵家沟出土。取自江苏省文物管理委员会,〈江苏高邮邵家沟汉代遗址的清理〉,《考古》1960年第10期,页20-21,图五、六。

考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流

图4东汉,陕西长安县三里村墓葬出土朱书解除文,建和元年(147)。取自陕西省文物管理委员会,〈长安县三里村东汉墓发掘简报〉,《文物参考资料》1958年第7期,页62-65。

考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流

彩图1唐代,〈白泽图〉,纸画,1907年斯坦因发现于甘肃敦煌莫高窟,伦敦:大英博物馆藏,OA1919,0101,0.157,旧号 Ch.00150。取自Roderick Whitfield,The Art of Central Asia: The Stein Collection in the British Museum, (Tokyo: Kodansha International in co-operation with the Trustees of the British Museum, 1983), vol. 2,pl.60.

考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流

图5唐代,〈白泽图〉发现时被两张佛教印本覆盖的原始状况,纸画,1907年斯坦因发现于甘肃敦煌莫高窟,伦敦:大英博物馆藏,OA1919,0101,0.157,旧号 Ch.00150。取自Aurel Stein, Serindia (Oxford, Clardendon Press, 1921), vol. 4,pl. CI.

考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流

图6唐代,〈白泽精怪图〉残卷,1908年伯希和发现于甘肃敦煌莫高窟,法国国家图书馆藏,P.2682。

本文初稿曾在中央研究院历史语言研究所于2012年6月25、26日举办的「艺术史中的汉晋与唐宋转折」国际学术研讨会上宣读。会议期间得到主持人兼综合评议人李丰楙先生及与会同仁的指点。写作和修改过程中承蒙缪哲、严守智、马雅贞、黄士珊、罗小华、施杰及两位匿名评审人的帮助,谨致谢忱。

本文收入颜娟英、石守谦主编,《艺术史中的汉晋与唐宋之变》,台北:石头出版股份有限公司,2014年,页63-93。

(编者按:本文收稿时间爲2014年5月3日。)

[1]最近对《日书》中的图表等的研究,见黄儒宣,〈《日书》图像研究〉(台北:国立台湾大学中国文学研究所博士论文,2010)。

[2]Mitchell, W.J.T., “Showing Seeing: A Critique of Visual Culture,” Journal of Visual Culture 1.2 (2002): 170. “Visual culture is the visual construction of the social, not just the social construction of vision.” 另见 Nicholas Mirzoeff, “What is Visual Culture?” in Nicholas Mirzoeff, ed., The Visual Culture Reader (London; New York: Routledge, 2002), pp. 3-13. 对于中国艺术史上另一个视觉文化转折的研究,参看Craig Clunas, Pictures and Visuality in Early Modern China (London: Reaktion Books, 1997).

[3]平木康平,〈劾鬼术〉, 收入坂出祥伸编,《「道教」の大事典:道教の世界を读む》(东京:新人物往来社,1994),页146-148。

[4]John Berger, Ways of Seeing (New York: Viking Press, 1973).

[5]郭若虚,《图画见闻志》,收入卢辅圣主编,《中国书画全书》(上海:上海书画出版社,1992),第1册,页495。有关「术画」的讨论,参看郑岩,〈逝者的「面具」──再论北周康业墓石棺床画像〉,收入巫鸿、郑岩主编,《古代墓葬美术研究》(北京:文物出版社,2011),第1辑,页236-237;Shih-shan Susan Huang, Picturing the True Form: Daoist Visual Culture in Traditional China (Cambridge: Harvard University Asia Center for Harvard-Yenching Institute, 2012), pp. 1-2.

[6]王振德、李天庥,《历代锺馗画研究》(天津:天津人民美术出版社,1985);Donald Harper, “Spirits, Demons, and Marvels,” Occult Texts and Everyday Knowledge in China in the Age of Manuscripts, Fourth Century B.C. to Tenth Century A.D., forthcoming.

[7]李零,《简帛古书与学术源流》(北京:三联书店,2004),页398-420。

[8]班固撰,颜师古注,《汉书》(北京:中华书局,1962),卷三○,页1774-1775。

[9]李零,《兰台万卷:读《汉书.艺文志》》(北京:三联书店,2011),页196。

[10]关于《山海经》性质讨论的综述,见李道和,〈《山海经》文献性质综论〉,《中国俗文化研究》5(2008):220-236;Richard E. Strassberg, A Chinese Bestiary: Strange Creatures from the Guideways through Mountains and Seas (Berkeley: University of California Press, 2002), pp. 1-79.

[11]蒙文通,〈略论《山海经》的写作时代及其产生地域〉,氏着,《古学甄微》(成都:巴蜀书社,1987),页35-66。

[12]蒙文通认爲《山海经》产生的地域是在南方荆楚、巴蜀地区, 见蒙文通,〈略论《山海经》的写作时代及其产生地域〉,页44-53。近期出版公布的清华简中〈楚居〉一篇涉及的某些地名和《山海经》似乎有较多的联繫,此问题值得进一步探讨。

[13]在这一讨论中,学者虽然用「图」,但所指的其实是现代汉语中的「画」。古代汉语中「图」和「画」或混用,但本文试图对「图」和「画」有所区分。「画」是「绘画」(painting, picture),而「图」指「图表」、「图解」、「图谱」等。

[14]马昌仪,《古本山海经图说》(济南:山东画报出版社,2001)。

[15]马昌仪,〈从战国图画中寻找失落了的山海经古图〉,《民族艺术》2003年第4期,页46-58。

[16]Michael Loewe, “Man and Beast: The Hybrid in Early Chinese Art and Literature,” in Michael Loewe, Divination, Mythology and Monarchy in Han China (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), p. 52; Riccardo Fracasso, “The Illustrations of the Shanhai jing from Yu’s Tripods to Qing Blockprints,” Cina 21 (1988): 93-104.

[17]江林昌,〈图与书:先秦两汉时期有关山川神怪类文献的分析〉,《文学遗产》2008年第6 期,页15-29。

[18]关于「图 」的定义,参看Guolong Lai, “The Diagram of the Mourning System from Mawangdui,” Early China 28 (2003): 43-99, 特别是页44-45。

[19]西方古典艺术研究中一个有名的例子,就是剑桥大学安东尼.斯诺德格拉斯(Anthony Snodgrass)在《荷马和艺术家:希腊早期艺术中的文本与图像》一书中认爲古希腊瓶画等绘画并不是对荷马史诗的图解,文本和图象分属不同的文化系统,没有我们现代假设的那种一一对应的直接的联繫,见Anthony Snodgrass, Homer and the Artists: Text and Picture in Early Greek Art (Cambridge: Cambridge University Press, 1998). 中国古代的情况也可能类似,即製作帛画、漆画、铜器线刻画像的工匠与官吏、方士分属于不同的文化阶层,我们不能简单假设他们之间就一定分享共同的文本或图象。不能因爲我们现代有「战国绘画」这样的概念,就假设古人也有相同的概念,而把我们认爲是「战国绘画」的帛画、漆画、缐刻画像与文本统统包括在一起。这一问题值得进一步研究。

[20]汪俊,〈《山海经》无「古图」说〉,《徐州师範大学学报》(哲学社会科学版)2002年第3期,页83-86、118。

[21]Vera Dorofeeva-Lichtman, “Mapless Mapping: Did the Maps of the Shanhai Jing Ever Exit?” in Graphics and Text in the Production of Technical Knowledge in China, ed. Francesca Bray Vera Dorofeeva-Lichtmann and George Metailie (Leiden: Brill, 2007), pp. 230-237; 缪哲,〈释「图画天地品类群生杂物奇怪山神海灵」〉,收入范景中、郑岩、孔令伟主编,《考古与艺术史的交汇:中国美术学院国际学术研讨会论文集》(杭州:中国美术学院出版社,2009),页214-216。

[22]另外还有一个由于「图」与「画」的古今含义不同而造成的误解,是《汉书.艺文志》着录的所谓的「孔子徒人图法」为「画稿」(copybook)问题。包华石(Martin Powers)首先提出这个推测,见 Martin Powers, “Pictorial Art and Its Public in Early Imperial China,” Art History 7.2 (1984): 141.这一猜想得到巫鸿、郑岩等的赞同,见Wu Hung, The Wu Liang Shrine: The Ideology of Early Chinese Pictorial Art (Stanford: Stanford University 1989), p. 364, note 164; 郑岩,〈墓主画像研究〉,山东大学考古系编,《刘敦愿先生纪念文集》(济南:山东大学出版社,1998),页468,注64。包华石等误将「孔子徒人图法」译为 “Method For Painting Confucius and His Disciples.” 近代学者叶德辉(1864-1927)在《书林清话》卷八「绘图书籍不是宋人」条下已经据武梁祠画像石作了类似的错误猜测:「凡有书必有图。《汉书.艺文志》论语家有《孔子徒人图法》二卷,盖孔子弟子画像。武梁祠石刻七十二弟子像,大抵皆其遗法。」见叶德辉,《书林清话》(北京:中华书局,1957),页218。黄晖《论衡校释》卷二八引章太炎曰:「《汉书.艺文志》论语家有《孔子家语》及《孔子徒人图法》二书,太史公述仲尼弟子又及《弟子籍》一书……」(黄晖,《论衡校释》,北京:中华书局,1990, 页1137)。据此,所谓的《孔子徒人图法》二卷,可能是记录孔门弟子的籍贯、活动,或是表示孔子及弟子传承关係的图谱,而非必为孔子及弟子的画像。这里的「图」应指图表。「图法」两字见于马王堆出土帛书《杂疗方》,其中提及《禹藏埋胞图法》。同出的马王堆帛书《胎产书》中有《禹藏图》,应即是《杂疗方》所指的图。禹藏埋胞图法是古代的一种巫术,在妇女生産后,将胎儿的胞衣埋藏于一定的方位,可使新生个儿健康长寿。该图就是用来确定埋胞衣的方位。参见马王堆汉墓帛书整理小组编,《马王堆汉墓帛书(肆)》(北京:文物出版社,1985),页126、134。「图法」也作爲图籍、法典的统称,散见于先秦古籍。

[23]明代对于文字与图象优先性的争论,参看Craig Clunas, Pictures and Visuality in Early Modern China, pp. 105, 108.

[24]班固撰,颜师古注,《汉书.艺文志》卷三○,页1772。

[25]李零,《中国方术正考》(北京:中华书局,2006),页54-55。

[26]云梦睡虎地秦墓编写组,《云梦睡虎地秦墓》(北京:文物出版社,1981)。

[27]睡虎地秦墓竹简整理小组编,《睡虎地秦墓竹简》(北京:文物出版版社,1990),图版104-108、释文注释页212-219。

[28]睡虎地秦墓竹简整理小组编,《睡虎地秦墓竹简》,页216;刘乐贤,《睡虎地秦简日书研究》(台北:文津出版社,1994),页232-233;李零,《中国方术正考》,页55。

[29]夏德安认爲,这里的「诘」义近于「劾」。见Donald Harper, “A Chinese Demonography of the Third Century B.C.,” Harvard Journal of Asiatic Studies 45.2 (1985): 459-498, 尤其是页478。

[30]睡虎地秦墓竹简整理小组编,《睡虎地秦墓竹简》,图版69、释文注释页148。

[31]这和西方语言哲学中的「Speech Act」理论颇有相通之处。约翰.希尔勒(John Searle)对这种关係的分析更加细緻透彻,参见John Searle, Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language (London: Cambridge University Press, 1969).

[32]刘钊认爲「咎」通「臯」,读为「泽」,即白泽。不确。刘钊,〈睡虎地秦简〈诘〉篇「诘咎」一词别解》,《古文字研究》第25辑(北京:中华书局,2004),页374-379。

[33]睡虎地秦墓竹简整理小组编,《睡虎地秦墓竹简》,图版104-108、释文注释页212-219。

[34]石峰,〈《睡虎地秦墓竹简》的繫词「是」〉,《古汉语研究》2000年第3期,页41-43;郭锡良,〈关于繫词「是」产生时代和来源论争的几点认识〉,氏着,《汉语史论集》(北京:商务印书馆,1997),页106-123。还有更多的相关文献,在此不一一列举。

[35]王力,〈中国文法中的繫词〉,氏着,《龙虫并雕斋文集》(北京:中华书局,1980)第1册,页252-314。在1962年补写的该文后记中,王力已经认识到繫词的产生时代应该提早到东汉。又见王力,《汉语史稿(中册)》(北京:中华书局,1980),页353-356。但从现有出土材料来看,似乎这个年代应该提早到至少秦代。

[36]陈家宁,〈《睡虎地秦墓竹简》日书甲种「诘」篇鬼名补证(一)〉,《简帛》(上海:上海古籍出版社,2006),第1辑,页249。

[37]刘乐贤,《睡虎地秦简日书研究》,页252。

[38]刘乐贤,《睡虎地秦简日书研究》,页257-263;吕亚虎,《战国秦汉简帛文献所见巫术研究》(北京:科学出版社,2010),页309-366。

[39]刘乐贤,《睡虎地秦简日书研究》,页256。

[40]甘肃省文物考古研究所等编,《居延新简——甲渠侯官(下)》(北京:中华书局,1994),页118, EPT49.3。

[41]释文参见甘肃省文物考古研究所等编,《居延新简》(北京:文物出版社,1990),页143。

[42]刘昭瑞,〈汉、晋西域地区道教遗物与道教的传播〉,收入氏着,《考古发现与早期道教研究》(北京:文物出版社,2007),页350。

[43]宋艳萍,〈《居延新简》「厌䰡书」考析〉,发表于「甘肃省第二届简牍学国际学术讨论会」(兰州:甘肃省文物局主办,甘肃简牍保护研究中心、甘肃省文物考古研究所、甘肃省博物馆、西北师範大学承办,2011年8月25-26日)。

[44]何宁,《淮南子集释》(北京:中华书局,1998),页277。

[45]王明,《抱朴子内篇校释》(北京:中华书局,1985),页303。

[46]蔡运章,〈东汉永寿二年镇墓瓶陶文考略〉,《考古》1989年第7期,页646-650、661。

[47]释文参考刘昭瑞,《汉魏石刻文字繫年》(台北:新文丰出版公司,2001),页190-192。

[48]江苏省文物管理委员会,〈江苏高邮邵家沟汉代遗址的清理〉,《考古》1960年第10期,页18-23、44。

[49]刘钊,〈江苏高邮邵家沟汉代遗址出土木简神名考释〉,氏着,《古文字考释丛稿》(长沙:岳麓书院,2005),页346-350。

[50]吴荣增,〈镇墓文中所见到的东汉道巫关係〉,《文物》1981年第3期,页56-63。

[51]刘乐贤,〈邵家沟汉代木牍上的符咒及相关问题〉,氏着,《简帛书术文献探论》(武汉:湖北教育出版社,2002),页280-296。

[52]参看谢明良,〈关于七星板〉,《民俗曲艺》179(2013):1-21。山东嘉祥武梁祠石室刻石中也有一幅「斗为帝车,运行中央」的「北斗七星图」,论者或以爲也是这一类七星图(diagram)的图像化(iconic)表现。但最近缪哲着文指出,武梁祠画像石中所谓「北斗七星图」的中心角色是北极(或称北辰),北斗只是附从,故不应称是「北斗七星图」,而应称为「帝星图」,而且「帝星图」只是其所在的整个祠堂顶部画像装饰的一个组成部分。这整幅画像,应理解为帝星及其出行的仪仗,故更準确的名称,应称「帝星仪仗图」。汉代皇室及受其影响的汉画像石中的「帝星仪仗图」与东汉以后民间的「北斗七星图」或有历史传承联繫,后者或受前者的启发与影响,但其图象的性质与意涵并不完全相同。见缪哲,〈重访楼阁〉,《国立台湾大学美术史研究集刊》33(2012):68,注214。

[53]陕西省文物管理委员会,〈长安县三里村东汉墓葬发掘简报〉,《文物参考资料》1958年第7期,页62-65。

[54]王育成,〈文物所见中国古代道符述论〉,《道家文化研究》第9辑(北京:三联书店,1996),页275。

[55]王育成,〈文物所见中国古代道符述论〉,页275。

[56]Anna Seidel, “Imperial Treasures and Taoist Sacraments: Taoist Toots in the Apocrypha,” in Tantric and Taoist studies in Honour of R.A. Stein, ed. Michel Strickmann (Bruxelles: Institut Belge des Hautes Études Chinoises, 1983), vol. 2, pp. 291-371, especially p. 292.

[57]司马迁撰,《史记.陈涉世家》(北京: 中华书局,1959),卷四八,页1950。

[58]班固撰,颜师古注,《汉书.王莽传》卷九九上,页4078-4079、4093-4094。

[59]中国社会科学院考古研究所,《汉长安城未央宫——1980-1989年考古发掘报告》,(北京:中国大百科全书出版社,1996);邢义田,〈汉长安城未央宫前殿遗址出土木简的性质〉,《大陆杂誌》100.6(2000):241-244;胡平生,〈未央宫前殿遗址出土王莽简牍校释〉,《出土文献研究》6(2004): 217-228。

[60] 张勛燎、白彬,《中国道教考古》(北京:线装书局,2006),页278-279。

[61]王育成,〈文物所见中国古代道符述论〉。

[62]李丰楙,〈六朝精怪传说与道教法术思想〉、〈六朝镜剑传说与道教法术思想〉,氏着,《神化与变异:一个常与非常的文化思维》(北京:中华书局,2010),页153-179、231-250;杨英,〈《搜神记》与道教劾鬼术〉,收入中国魏晋南北朝史学会、四川大学历史文化学院编,《魏晋南北朝史论文集》(成都:巴蜀书社,2006年),页304-313。

[63]王明,《抱朴子内篇校释》,页308。

[64]除了前面所谈秦汉和下面所谈魏晋的劾鬼方术以外,道教劾鬼术还包括以剑、印拘执、气禁、攻祷、呼喝等杂方术,见杨英,〈《搜神记》与道教劾鬼术〉;佐々木聪,〈「女青鬼律」に见える鬼神观及びその受容と展开〉,《东方宗教》113(2009):1-21。

[65]西田守夫,〈「方格规矩镜」の图纹の系谱—–刻娄博局去不羊の铭文もつ镜について〉,Museum(东京国立博物馆美术誌)427 (1986):28-34;周铮,〈规矩镜应改称博局镜〉,《考古》1987年第12期,页1116-1118;Lillian Lan-ying Tseng, “Representation and Appropriation: Rethinking the TLV Mirror in Han China,” Early China 29 (2004): 161-213.

[66]Guolong Lai, “The Date of the TLV Mirrors from Xiongnu Tombs,” The Silk Road 4. 1 (2006): 37-44.

[67]除了具有宗教意义的铭文之外,还有饰有宗教图象的神兽镜和神仙镜,主要在东汉晚期至魏晋时期流行于浙江、湖北、四川、陕西等地,见景安宁,〈铜镜与早期道教〉,收入李凇主编,《道教美术新论》(济南:山东美术出版社,2008),页3-10。

[68]孔维雅(Livia Kohn)以爲《西京杂记》是汉代的作品,因此推定汉代铜镜就具有神奇功能。见Livia Kohn, God of the Dao: Lord Laoin History and Myth (Ann Arbor:Center for Chinese Studies, The University of Michigan, 1998), p. 70.

[69]王明,《抱朴子内篇校释》,页300。

[70]葛洪辑,成林、程章灿译注,《西京杂记全译》(贵阳:贵州人民出版社,1993),卷一,页18-20。

[71]葛洪辑,成林、程章灿译注,《西京杂记全译》,卷三,页102-105。

[72]李丰楙,〈六朝镜剑传说与道教法术思想〉,页233-240。

[73]李丰楙,〈六朝镜剑传说与道教法术思想〉,页237-238。日本学者福永光司认爲铜镜照妖的功能来源于《淮南子》中明镜能「形物之性」的思想而加以神化而来,见福永光司,〈道教的镜与剑——其思想的源头〉,收入刘俊文主编,许洋主等译,《日本学者研究中国史论着选译》(北京:中华书局,1993),第7卷,页406。钱锺书对中西民俗中的照妖镜多有列论,但并未理出任何其中历史发展的脉络,见氏着,《管锥编》(北京:中华书局,1986),页728-730。关于铜镜在后来道教仪式中的作用,见Shih-shan Susan Huang, Picturing the True Form: Daoist Visual Culture in Traditional China, pp. 221-229.

[74]佐々木聪,〈《白泽图》辑校——附题解〉,《东北大学中国语学文学论集》14(2009):114-100;周西波,〈《白泽图》研究〉,《中国俗文化研究》(成都:巴蜀书社, 2003),第1辑,页166-175。

[75]最新的研究见游自勇,〈敦煌本《白泽精怪图》校录——《白泽精怪图》研究之一〉,《敦煌吐鲁番研究》12(2009):429-440;〈《白泽图》与《白泽精怪图》关係析论——《白泽精怪图》研究之二〉,《出土文献研究》(北京:中华书局,2011),第10辑,页336-363;〈《白泽精怪图》所见的物怪——《白泽精怪图》研究之三〉,收入黄正建主编,《中国社会科学院敦煌学研究回顾与前瞻学术研讨会论文集》(上海:上海古籍出版社,2012),页200-384;坂出祥伸,〈疫病除け灵符「白泽」と妖怪百科としての「白白泽」〉,《日本と道教》(东京:角川出版社,2010),页201-216。

[76]张君房辑,《云笈七籤》(济南:齐鲁书社,1988),卷一○○,页548。

[77]Danielle Eliasberg, “Quelques Aspects du Grand Exorcisme No à Touen-Houang,” Contributions aux études de Touen-Houang, ed. Michel Soymié (Paris: École française d'Extrême-Orient, 1984), vol. III, pp. 237-253. 中文翻译见艾丽白,〈敦煌写本中的「大傩」仪礼〉,收入耿昇译,《法国学者敦煌学论文选萃》(北京:中华书局,1993),页257-271。

[78]泽田瑞穗,〈见鬼考〉,《天理大学学报》24.1(1972):1-25;又收入泽田瑞穗,《中国の咒法》(东京:平河出版社, 1984);井上丰,〈见鬼术〉,收入坂出祥伸编,《「道教」の大事典:道教の世界を读む》(东京:新人物往来社,1994),页143-145;林富士,《汉代的巫者》(台北:稻乡出版社,1999年),页52-53;与《中国中古时期的宗教与医疗》(台北:联经出版事业股份有限公司,2008),页418-419;李剑国,〈巫的「见鬼」术〉,《文史知识》2006年第6期,页36-42。

[79]王先慎撰,锺哲点校,《韩非子集解》(北京:中华书局,1998),页245-246。

[80]当然,也有如传说汉武帝见李夫人,是爲了召见自己心爱的亡魂,随后发展成爲唐宋时期的「返魂香」,参见孙英刚,〈幽明之间:「见鬼人」与中古社会〉,《中华文史论丛》2011年第2期,页 221-254。

[81]石田秀实,〈见鬼药考〉,《东方宗教》96(2000):38-57。

[82]林富士,《汉代的巫者》;Fu-shih Lin,“The Image and Status of Shamans in Ancient China,” in Early Chinese Religion: Part One: Shang through Han (1250 BC-220 AD), ed. John Lagerwey and Marc Kalinowski (Leiden: Brill, 2009), vol. 1, pp. 397-458.

[83]Robert Ford Campany, Making Transcedents: Ascetics and Social Memory in Early Medieval China (Honolulu: University of Hawai’i Press, 2009).

[84]参见姜生、汤伟侠主编,《中国道教科学技术史》(北京:科学出版社,2002),页722-727。

[85]魏徵等撰,《隋书.天文志》(北京:中华书局,1973),卷一九,页513。

[86]王明,《抱朴子内篇校释》,页273。

[87]王明,《抱朴子内篇校释》,页325-326。

[88]石出诚彦,〈鬼神考〉,《支那神话传说の研究》(东京:中央公论社,1973), 页393-444。

[89]Guolong Lai, The Archaeology of Early Chinese Religion (Seattle: University of Washington Press, forthcoming).

[90]林富士,〈释「魅」:以先秦至东汉时期的文献资料为主的考察〉,收入蒲慕州主编,《鬼魅神魔:中国通俗文化侧写》(台北:麦田出版社,2005),页109-134;林富士,〈人间之魅:汉唐之间「精魅」故事析论〉,《中央研究院历史语言研究所集刊》78.1 (2007):107-182。

[91] 刘晓峰,〈中国道释画科之形成〉,《新视觉艺术》2010年第1期,页111-112。

[92]长广敏雄,〈鬼神画の系谱〉,氏着,《六朝时代美术研究》(东京:美术出版社,1969),页107-141;小杉一雄,〈鬼神形象研究〉,氏着,《中国佛教美术史の研究》(东京:新树社,1980),页253-316;Susan Bush, “Thunder Monsters and Wind Spirits in Early Sixth Century China and the Epitaph Tablet of Lady Yuan,” Boston Museum Bulletin 367 (1967): 24-55; “Thunder Monsters, Auspicious Animals, and Floral Ornament in Early Sixth Century China,” Ars Orientalis 10 (1975): 19-33; 孔令伟,〈「畏兽」寻证〉,收入范景中、郑岩、孔令伟主编,《考古与艺术史的交汇:中国美术学院国际学术研讨会论文集》(杭州:中国美术学院出版社,2009),页421-445。

[93]王明,《抱朴子内篇校释》,页225。

[94]王明,《抱朴子内篇校释》,页202。

[95]王明,《抱朴子内篇校释》,页336-337。

[96]施舟人(Kristofer M. Schipper),〈五岳真形图の信仰〉,收入吉冈义丰等编,《道教研究》(东京:昭森社,1967),第2册,页114-162;Shih-shan Susan Huang, Picturing the True Form: Daoist Visual Culture in Traditional China.

[97]王明,《抱朴子内篇校释》,页333-335。

[98]钱存训着,刘拓、汪刘次昕译,《造纸及印刷》(台北:台湾商务印书馆,1995),页58-62,450-451页。钱存训说:「唐代画家开始用纸作画。」纸的普及对汉晋学术的影响,见清水茂,〈纸的发明与后汉的学风〉,氏着,《清水茂汉学论集》(北京:中华书局,2003),页22-36。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/513367.html

以上是关于考古-汉晋之间劾鬼术的嬗变和鬼神画的源流的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。