天文-馬王堆漢墓帛書《天文氣象雜占》研究三十年 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,天文-馬王堆漢墓帛書《天文氣象雜占》研究三十年是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:馬王堆漢墓帛書《天文氣象雜占》研究三十年

(湖南省博物館)

內容提要:本文是對近三十年來有關馬王堆漢墓帛書《天文氣象雜占》研究情况作一回顧和綜述,幷重點介紹帛書《天文氣象雜占》最新的整理研究成果。

關鍵詞:馬王堆漢墓 帛書 天文氣象雜占 研究綜述

1973年11月,出土于長沙馬王堆三號漢墓的帛書《天文氣象雜占》是馬王堆帛書中一件朱墨彩繪、圖文幷茂的珍貴文獻,從某種意義上講,《天文氣象雜占》既是帛書又是帛畫。它是一種集日、月、彗、雲、氣等圖于一體的占驗吉凶的書,原是一個整幅,包括完整或破缺的共約三百條。《雜占》向人們展示了二千多年前的天文氣象占卜的情况。《雜占》中的每一個圖下面都縱向排列著說明文字,插圖與文字的編排井然有序。帛書末尾部分是專文論述。這幅帛書圖文幷茂,從上到下可分爲6列,每列從右到左又分成若干行,每行都是用墨或朱砂、或朱砂和墨幷用畫成的雲氣、星圖,圖下寫有一兩行文字,其內容或是標出名稱,或是解釋圖像。從總體內容來看,它應該是一種利用星象和雲氣變化來占驗灾异變故、戰爭勝敗的書籍。雖然多爲迷信的內容,但全書有圖250幅,整體看來仿佛一幅天象圖。特別是其中的29幅彗星圖,這是現存世界上最早關于彗星形態的描述,它生動地反映了我國古代在天文觀測及研究方面所取得的突出成就,它科學地畫出了彗核、彗發和彗尾,而且都是頭上尾下,這個規律歐洲直到1531年才發現。

對于帛書《天文氣象雜占》的研究與整理,可以說自1979年10月《中國文物》第一期最早把其全部圖版和釋文刊布以後[1],一直未停止,國內外學者對其釋文及相關問題展開了深入的研究,成果豐碩。本文試將近三十年來的研究成果作一回顧,幷加以簡略的評述,側重介紹帛書整理小組對帛書《天文氣象雜占》整理的最新成果。

(一) 論著

在帛書《天文氣象雜占》研究方面,劉樂賢先生的成就可以說是最大的。2003年劉先生撰寫的《簡帛數術文獻探論》一書,書中在“出土天文類文獻研究”部分,作者提供了研究成果《馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉補注》。[2]可喜的是2004年劉先生又推出新的專著《馬王堆天文書考釋》。[3]本書是國內外第一部綜合研究馬王堆天文書的專著,內容主要包括馬王堆天文書的出土及研究情况、馬王堆天文書的內容性質及時代、《天文氣象雜占》考釋、天文氣象雜占看楚地彗星占測傳統、天文氣象雜占的兩個問題(一“北宮”考,二從《天文氣象雜占》看楚地彗星占測傳統)、從馬王堆帛書看太陰紀守等及相關問題。書中評價說《五星占》、《天文氣象雜占》、《日月風雨雲氣占》等三種馬王堆天文書,是目前所見時代最早的一批中國古代天文書,因而具有十分重要的學術價值。本書的貢獻主要體現在如下兩個方面:一,首次對馬王堆天文書做了系統而全面的整理、考釋,爲讀者提供了一套完整而準確的馬王堆天文書讀本。該書首次將馬王堆出土的三種天文書一起研究,幷逐一作了詳細的校注和疏證,爲讀者閱讀和瞭解馬王堆天文書提供了一套可靠的文本。二,就馬王堆天文書的釋讀和研究提出了許多具有參考價值的見解。這些意見,主要集中在帛書的拼綴、文字的辨識、詞語的注釋、占文數術內涵的疏證以及相關學術問題的討論等方面。在文字辨識方面,本書所做的三種天文書釋文,都對以前流行的釋文作了程度不等的修正,幷解决了許多疑難問題。在注釋方面,以前的幾種《五星占》和《天文氣象雜占》注釋都十分簡略,本書在此基礎上增加了許多新的注釋,幷且糾正了以前的不少錯誤認識。在占文數術內涵的疏證方面,日本學者對《五星占》和《天文氣象雜占》曾作過一些有益的工作,本書在此基礎上查閱了更多的傳世文獻,又獲得了許多新的收穫。在相關問題的討論方面,本書也取得了一些重要成果,提供了新的思路。

鄧文寬先生在《中國文物報》上發文,對該書的成就與貢獻予以充分肯定[4]。

(二) 釋文與拼接

帛書《天文氣象雜占》全部圖版和釋文最早公布在《中國文物》第一期,隨後,對其釋文進行過專門整理研究的國內學者有顧鐵符先生[5]、魏啓鵬先生[6]、劉樂賢先生[7]陳松長先生[8]和學者有日本的武田時昌、宮島一彥先生(《天文氣象雜占》,載《新發現中國科學史資料的研究·譯注篇》,京都大學人文科學研究所,昭和六十年。)等。

近年來,對帛書《天文氣象雜占》拼接與釋文修正貢獻比較大的要數陳松長先生。《出土文獻研究》(第六輯)中刊發了陳先生的《帛書〈天文氣象雜占〉釋文訂補》[9],陳先生根據對原件殘片的補充、對原誤拼的調整,爲《天文氣象雜占》重做了釋文。陳松長先生的文章發表在劉樂賢先生撰寫的《馬王堆天文書考釋》出版之後,其所作的補充和調整,是劉先生未及采用的。根據陳松長的新釋文,劉先生的釋文和注釋有要改動的地方;但從總體上來說,劉先生對《天文氣象雜占》所作的論述仍是極富價值的。董珊先生結合出土的簡牘資料、照片,對釋文的釋讀也提出自己的四點考證[10]。

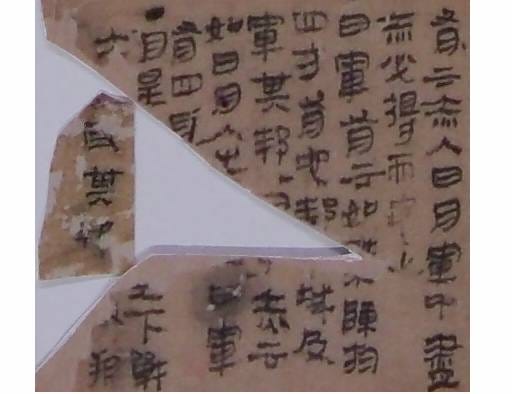

2006年3月,爲了儘快地整理出馬王堆帛書釋文,湖南省博物館特約請中國社會科學院歷史所的劉樂賢先生和中國文物研究所的劉紹剛先生來長沙拼綴、整理帛書照片,其中劉紹剛先生主要是和陳松長、王樹金一道負責帛書《天文氣象雜占》殘片的拼綴,經過近十天的反復比較琢磨和努力工作,他們在原來拼綴和釋文的基礎上又取得了較大的進展,此次拼接最大的成果和收穫是把《天文氣象雜占》剩餘的殘片都補入其中,包括有圖無文、有圖有文、無圖有文字和空白的帛片(參見圖一),尤其是第三列右起第七片帛片和第五列左起第五片帛片的拼接,既正好拼成了兩個較爲完全的日暈圖,又拼接了兩段被撕裂開的文字,而且還澄清了很多問題。例如,“3列右7片”下圖三個殘片的拼接中,中間的紅點左右兩邊各有兩道弧綫,其下有文字“二旬/所/而”,與其相連左上書有“天墜以起兵失/利北宮”文字的一塊殘片,原分置它處,難以理解,現拼接與此,其下有一圖上右側書有“不用”二字,又書“有/不勝/使成”文字,這些文字若單獨理解頗有疑問(參見圖二)。現在將這幾片殘片相連後疑雲即可化解:原來是第四列中此圖繪畫有誤,書寫“不用”以表示此圖作廢,不再使用,而在其上重新畫出正確的圖形來,又在新圖下書以“二旬有/戰不勝/而使成”文字對新圖作出詮釋。因爲新圖插于第三、四列之間,空間已很小,故新圖釋文中的“有”“勝”“成”三字以至于書寫到舊圖之上,這一發現,不僅解釋了“不用”二字書寫于圖上的疑問,也解釋了舊圖下無文字說明的問題,更揭示了《天文氣象雜占》是先畫圖然後再題寫占文的製圖順序。“5列左5片”下書有“不出三月大/其君邦相/反也”等文字的殘片左上一圖與其右側殘圖,拼成一個完全的日暈圖後,相接成文字殘筆正好拼成“有軍在外下”的文字,“下”字在圖中僅殘留有“一”筆,而其下仍有墨迹,雖不清晰但是仍可辨識出似“下”字(參見圖三)。“下”字之後還當有文字,可惜已殘缺了。此圖下占文當釋爲“有軍在外,下/,此與同占,戰,大將死。”再如,後半幅末段第二列第9行原釋文“大□□□□□□□朔”,在“大”“□朔”之間補入一殘帛片後,改釋爲“大□反其邦□邦”(參見圖四)。文中幷與《出土文獻研究》第六期中新的釋文作一比較,幷對新的釋文所作的變動的25處一一加以詳細說明,幷輔以相關帛書文字照片加以佐證。

天文-馬王堆漢墓帛書《天文氣象雜占》研究三十年

圖一

天文-馬王堆漢墓帛書《天文氣象雜占》研究三十年

圖二

天文-馬王堆漢墓帛書《天文氣象雜占》研究三十年

圖三

天文-馬王堆漢墓帛書《天文氣象雜占》研究三十年

圖四

另外,他們總結出了八條拼接的依據,爲其他帛書、帛畫,甚至敦煌文獻等相關出土文獻的拼接和整理提供了一些新的思路,很有參考價值。在拼接過程中,他們仔細研究《天文氣象雜占》的布局特點,尋找每一殘片的對接痕迹,必要時借用工具和查看帛書原件,盡可能地確定每一片之間關係,確定其相對準確的位置,爲此,他們摸索出了以下幾條拼接的依據:1.根據圖文內容來確定殘片所在的位置。2.根據帛書書寫字體風格綴合和調整。3.根據帛書污痕確定其相對準確的位置。4.根據圖形的完整性來决定拼合與否。5.根據文字的書寫筆劃來拼接。6.根據反印文補充殘帛文字。7.根據反印文來確定正文文字的位置。8.根據反印圖形確定相應帛片的位置。此外還有數張小殘片暫時難以確定其準確位置的,他們分爲兩種情况處理:1.可以確定其所在第幾列而不能確定其準確位置的。2. 不可斷定其屬于第幾列的殘片,姑且存疑。可以說這次拼綴、整理所取得的成就是很大的,不僅澄清了以往的錯誤,而且在附後的新釋文行數排列上突破以前原釋文按帛書自然行數排列的習慣,以圖爲單位,把每幅圖形下的文字在釋文中不再單獨分行,而在自然行下仍注明行數。第2列第13、14行原文在圖形中橫排,爲了反映出原圖及文意,新釋文將其合幷。這可以說也是一個突破與創新。

(三) 成書、撰寫年代、抄寫與抄手問題

1、成書來源、成書過程與撰抄年代

關于這件帛書的年代問題,顧鐵符先生最早指出:“《天文氣象雜占》裏最有時代關係的,是一○一條至一一四條十四國、族的雲。其中有趙雲、韓雲、魏雲,說明成書是在戰國時期公元前403年三家分晋之後。其次如越、中山、宋,都是戰國時期被滅掉的國(楚滅越在公元前345年,趙滅中山在公元前301年,齊滅宋在公元前286年),而各國雲中還有這三個國。不過,古代人對地理名稱的使用常有連續性,國亡後仍可能把國名作地名用。這幅帛書的字體,雖然已是隸書,但篆書的意味還相當濃厚。同出的許多帛書中,只有《老子》甲本和《戰國縱橫家書》和它比較接近。書中稱所有國爲邦,國君爲邦君,不避漢高祖劉邦的諱。由此可見,這件帛書的傳抄,至遲不晚于西漢最初的幾年。但亦不排除更早的可能。秦始皇焚書,象《天文氣象雜占》這種方技方面的書,是不在被焚之列的。” “《天文氣象雜占》成書的年代和《周禮》相去不遠。”有關帛書的成書年代,顧先生的推論是它大約成書于公元前403年之後至公元前286年之前。他還注意到《天文氣象雜占》的地域性問題,各國雲圖“以楚雲排在最前面,這絕不是無緣無故的事。”馬王堆帛書中還有“許多楚國的著作,是意中事;《天文氣象雜占》很可能也是其中之一。” [11]

徐志嘯先生提出長沙馬王堆三號漢墓出土的“《五星占》、《天文氣象雜占》、《彗星圖》等,雖然該墓出土之物的時代應在漢代,但這些書的成書,據書中所載,可判斷爲在戰國時代,這些書的內容頗能反映楚國的天文學成就。如《天文氣象雜占》,以象徵十四國的雲氣開頭,特將‘楚雲’排于第一:‘楚雲,如日而白’……楚地的楚人,較之北方更早也更多地具有超越時空的宇宙意識,雖然這種意識從今人眼光來看,只能稱之爲朦朧的或萌芽狀的,但它在戰國時代的華夏諸民族中,已具有明顯的超越性與社會文化基礎。”[12]

王勝利先生指出帛書《天文氣象雜占》由于書中的占文不避漢高祖劉邦的名諱,而且在象徵戰國十四個諸侯國的雲氣中又把“楚雲”排在第一位,說明這部帛書是爲戰國時的楚人所著。在帛書上,共畫有二十九幅名稱不同且又形狀各异的彗星圖及其占文。這些彗星圖所顯示的彗星尾巴有長有短,有寬有窄,有彎有直,有多有少;所畫的彗星頭部有的呈圓圈狀,有的呈圓點形,有的是圓圈中心又有一個小圓圈或小圓點。它們表明,楚國星占家當時已經注意到了彗尾的不同形態和彗頭的不同類型,對彗星的觀測達到了相當精細的程度。這部彗星圖集不僅是我國,也是世界上目前最早描繪彗星不同形態的著作,它填補了我國清代以前關于彗星形態的史料只有文字而無圖畫的空白,是楚國天文學爲後世留下的一份極其珍貴的文化遺産。[13]

薄忠信先生認爲長沙馬王堆三號墓出土的《天文氣象雜占》與《周禮》爲同一時期著作。[14]

魏啓鵬先生則從帛書本身尋找內證提出“帛書《雜占》乃楚人所輯”,“其年代下限不會早于楚懷王年間,而不排除作于秦楚之際的可能”。至于帛書的抄寫年代,魏先生沒有明說,只是指出這件帛書“在漢初流傳于長沙,疑與鄧弱有關”。[15]

董珊先生認爲比西漢末期那次官方整理圖書的年代早,在體例上也有後來所不及的優點。所以,帛書《天文氣象雜占》旨在保存諸本原貌,有不以己意擅定去取的謹嚴態度,也代表了傳統學術的一個好傳統。董先生還對《天文氣象雜占》的形成進行了個案考察,認爲《雜占》之書應該有共同的源頭,在流傳過程中形成一些派別或名家的傳本,後來又出現合流,成爲帛書《天文氣象雜占》。書籍流傳與分合的歷史過程,也是不同時代、不同地域政治文化分、合的一個縮影。《天文氣象雜占》的編者綜合了簡本的底本和諸本的圖、文异同,既做了比較有條理的編次,也作出了較爲細緻的校仇,最後才抄錄到帛上。今天看到的這個帛本,可視爲一個經過整理的、在當時比較完善的定本。[16]

陳松長先生認爲不能單以某一局部或某一圖像占文來推斷這件帛書的成書年代,應當從這件帛書形成過程的文本學考察它的撰寫年代。這件帛書所錄的內容既有西漢以前的星占家的占語,也有抄錄帛書同時代的星占家的占語,因此,不能簡單地將帛書的成書年代和抄寫年代截然分開,因爲帛書的抄錄的過程中,已經對不同的底本進行過歸類和編排,同時還有抄錄者自己的按語,如最後一句:“此書不才其圖下者,各已從其等矣”,就是對帛書這一部分轉抄體例所作的說明,完全是抄錄者所爲,類似于今天所作的體例說明,這也說明這件帛書幷不是象典籍一樣的照本複製,而是一種重新的組合編排。所以,陳先生以爲,類似這種實用性的帛書,在不能確認其成書年代的情况下,最好不要勉强去推斷其所謂成書年代,而是直接討論其撰抄年代即可。所謂撰抄年代,也就是帛書抄錄成書的年代,因爲在抄錄的過程中已加入了編撰者的意見,從嚴格意義上講,它已不是所用底本的原來面目,而是經編次形成了一卷新的帛書。帛書《天文氣象雜占》的撰抄年代,應與帛書《刑德》甲篇的撰抄年代相近。因爲從書體上看,這件帛書第一部分的字體,與帛書《刑德》甲篇的非常接近。帛書《天文氣象雜占》也應撰抄于漢高祖十一年(公元前195年)或稍後,因爲後一種字體,又與有漢文帝三年(公元前177年)的明確紀年的帛書《五星占》的字體風格比較接近,這件帛書比較準確的撰抄年代應在漢高祖十一年至漢文帝三年之間。[17]

2、抄寫與抄手問題

陳松長先生從其字體上去考察發現,《雜占》文字不是同一個人所抄錄的,因爲很明顯有兩種風格迥然不同的書體。第一種字體顯得古拙而隨意,第二種字體隸書筆意充盈其間,其風格顯得俊秀而規範。幷提出一般情况是繪圖者和抄寫文字者幷不會是同一個人,因此,凡這種圖文幷排的文獻,多非一人所獨立完成,而是多人合作的結果。而這種圖文幷排的文獻的製作,一般都是先繪圖,再填寫文字,也許正因爲是這種程序,才有可能出現有圖無文、隨圖排文和圖上加文的現象。[18]

陳松長、劉紹綱、王樹金三位先生在《帛書〈天文氣象雜占〉釋文再補》一文中提出:根據後半幅文字的書寫情况來看,其書寫順序也是從右至左、從上至下書寫的。但前三列與第四列左右也未對齊,可見當時書寫者也是大體估計著抄寫,事前幷未算計好的。結合前文講到的圖一中的“不用”現象,他們還提出:《天文氣象雜占》確是先畫圖然後再寫字的,由于這幅帛書的篇幅較大,其繪圖寫字都不是一人一時所爲,因此才會出現這些布局不勻、圖像繪畫時有誤、後半幅文字書寫不整齊的現象。[19]

(四) 編撰體例與內容結構

發表在《中國文物》第一期上的《西漢帛書〈天文氣象雜占〉釋文》的開篇是這樣描述的:“出土的原件高約四十八厘米,長約一百五十厘米,內容爲雲、氣、星、彗四個方面,除一小部分已經殘蝕,尚存三百五十餘條。其中三百多條有名稱、解釋及占文等文字,幷且有朱墨畫成的圖,所以不但內容非常豐富,而且是圖文幷茂的古書”。應該說,這僅僅是介紹了這件帛書的尺寸大小和大體內容而已。[20]席澤宗先生認爲《天文氣象雜占》“將雲排在第一、二列的開頭,以暈最豐富;從第二列中部起,一直到第五列,大多畫有太陽或月亮,而在旁邊加上圓圈或各種綫條;可惜第三列、第四列嚴重殘缺,所剩不多。蜃氣排在第二列的末尾;虹除一幅外,都排在第六列的開頭。月掩星只有三條,都排在第二列,即‘月食星’、‘目星入月’和‘月銜兩星’。恒星也僅有兩條,都排在第六列”。講的都是六列圖文的具體內容。[21]董珊先生根據這件帛書的編輯體例認爲:“編撰者所據,可能是同一書的三或四個互有异同的竹簡傳本。”“由此可以設想:帛書本的編纂者,面對三四個原簡本時,首先將有圖像的那些竹簡按照內容進行編排,汰其重複,遍錄异同,抄爲六列;對那些不附屬于圖像的簡文,也大概稍作了些編次工作,抄爲帛書後半幅末段的四列。所以,《雜占》這兩部分的關係,更像是同一書的上、下兩篇。……《天文氣象雜占》的編者綜合了簡本的底本和諸本的圖、文异同,既做了比較有條理的編次,也作出了較爲細緻的校仇,最後才抄錄到帛上。我們今天看到的這個帛本,可視爲一個經過整理的、在當時比較完善的定本。”[22]

《天文氣象雜占》抄于約48×150厘米大小的整幅帛上,前面主體部分有六列圖文,《雜占》第一部分是以圖爲主,文屬于圖。其占測對象都是用圖畫來表現,或者對圖畫形象輔以文字說明。第二部分的占測對象都是用語言來描述的。關于這兩個部分之間的關係,尚有不同的認識,而理解的差异則集中在最後一行文字上,其原文是:“此書不才其圖下者,各已從其等矣”。劉樂賢先生在對此文解析時說:“才,讀爲在。此書不才(在)其圖下者,這本書不在它圖下的部分。等,訓爲類。”“此條大致是說,書中那些沒有圖像的占文,可以各按其類去上文查閱其圖像。由此看來,《天文氣象雜占》的抄寫者是將第二部分和第一部分當作一書看待。”[23]董珊先生認爲“等當訓爲簡,指的就是帛書抄本所據的幾個竹簡本。《說文》‘等,齊、簡也’。在包山楚簡中,有數例用作簡策義的‘等’字。”“據此,寫在帛書《天文氣象雜占》篇末的這句話,意思是說,這書中不在其圖下的那些占文,各從它們的原簡,即:這四列占文都是原簡無圖,而幷非對其圖像略而不錄。”[24]陳松長認爲還是應從劉樂賢所釋,讀“等”爲“類”比較好,但劉的解說也還可討論。首先是“此書”幷不一定是“這本書”的意思。“書”本就有“文字”的意思, “此書”也可理解爲“這些文字”,即指上面所抄錄的沒有圖像的文字。其次是帛書中的“各已從其等”也幷沒有劉樂賢所說“各按其類去上文查閱圖像”的意思,而只是交代這些不在圖像下的文字,各已按照其類別進行了分類抄錄而已。[25]

陳松長先生提出帛書的形式,既是指帛書的外觀狀態,更主要是指帛書內容的組合形式。在馬王堆帛書中,這件帛書的內容組合形式比較特殊。這兩部分的關係:後面這四段占語,應該是取自與圖文幷排的底本不同的文本,它也許本身就沒有圖像,也許是帛書的繪圖者沒來得及繪圖,故單獨抄錄在一起,但其性質與前面的圖文幷排部分都是一樣的,因此,劉樂賢所說的“抄寫者是將第二部分和第一部分當作一書看待”的意見是可信的。抄寫形式上的表現,很可能是由于這部分是最後抄錄,原計劃本是分四列整齊抄寫的,但也許是估計不足,抄完第三列之後才發現抄不下,故將第四列拉前許多,結果在後面又留下了許多空白。對《天文氣象雜占》分爲“有圖有文”和“有文無圖”兩個部分學者們沒有任何异議,但就其二者的關係,有兩種看法。一般認爲,這兩部分可能是同一性質的兩本占書。劉樂賢先生曾對這件帛書的形式作過介紹,他說:“從形式看,《天文氣象雜占》的內容可分爲前後兩個部分,前一部分圖文幷茂,後一部分有文而無圖。”這就直接從形式上將這件帛書的內容分成了兩個部分,但他從後一部分最後一句占語分析認爲:“《天文氣象雜占》的抄寫者是將第二部分和第一部分當作一書看待。”[26]《天文氣象雜占》是同一種書,幷非性質不同的兩本占書。

(五) 《雜占》的性質與命名問題

李學勤先生認爲:“按照《漢書·藝文志》的分類方法,應當劃歸數術類的天文家。”[27]陳松長先生則認爲:“該書的性質乃是兵陰陽之類的古佚書,它與《通典》卷162《風雲氣象雜占》、《漢書·藝術志·數術略》中列的《漢日旁氣行事占驗》、《史記·天官書》、《淮南子·天文訓》、《開元占經》等書所記載的兵家所用天文氣象占驗的內容可以互證。帛書詳列雲、氣、星、彗四大部分,說明當時的繪製編著者,已是非常擅長此道的兵陰陽家。”[28]還有學者認爲《天文氣象雜占》其實是古代一種方術,由于古人對日月經天、星辰出沒不甚瞭解,對風雨雷電迷惑恐懼,所以很早時侯就對天文與氣象進行不斷的觀測,用積累的相關知識,幫助自己適應以及改造自然,企圖通過天象變化來推測其所“暗示”的人間禍福。在發展這種方術的同時,古人也在不經意間發展了天文學、氣象學,這些遺留在書籍中的自然現象的描繪現今成了十分有用的科學資料,對研究古代人文氣象學發展大有裨益。[29]

對于帛書《天文氣象雜占》的命名問題有的專家也有新的提法,如李零先生在《馬王堆帛書的題名問題》一文中對帛書《天文氣象雜占》等的題名問題提出了質疑,認爲帛書的題名可拈篇首語爲之,或撮述內容,均應參考古書的篇題,切忌現代語氣的篇名。周曉陸先生在《漢代彗星圖像簡論——爲迎接“哈雷彗星”而作》中提出:這份文獻出土後,席澤宗、顧鐵符先生稱之爲《天文氣象雜占》,《中國古代天文文物圖集》稱之爲《彗星圖》,我覺得《彗星圖》一名顯然不能表示出這部文獻的內容和功用,因爲圖僅僅是其一部分,而命名和占文亦占有相當比例,《天文氣象雜占》之名,似乎包囊較廣,譬若同一墓所出《五星占》能否包括在內呢?依名稱是可以的,看篇幅體例又不是一書,而且這二十九幅彗星圖占,“位于天蝎和北斗之間……除一條磨滅和一條圖不清以外,其餘都很完整……可以說是這二百五十幅帛畫中排得最整齊、材料最完整和意義最大的一部分。”(席澤宗先生語)考慮到它的內容和功用,我想似可以將這部分稱爲《彗星占》,而原來總稱爲《天文氣象雜占》的可稱爲《雜占書》,這樣,這部有關彗星文獻的完整稱謂即是《雜占書·彗星占》。[30]

(六) 彗星圖專題研究

《天文氣象雜占》所列雲、氣、星、彗星四大部分,其中最有價值的當推彗星部分。雜占向人們展示了三大幅繪製于二千多年前的彗星圖及其占辭,這些彗星圖是現今世界上最早的描繪彗星各種形態的圖籍。對《天文氣象雜占》研究作了開創性工作的當推席澤宗先生,他繪製了彗星圖的第一個摹本,幷首先發表了研究文章《馬王堆漢墓帛書中的彗星圖》,對帛書中的29幅彗星圖及圖下占文進行了詳細的考證,以後又發表了多篇相關研究文章,評估了《天文氣象雜占》中彗星部分的科學價值。[31]1978年《人民畫報》發表了《歷史文物·二千多年前的彗星圖》,介紹了《天文氣象雜占》中的彗星情况,幷附上了部分彗星圖。[32]中國社會科學院考古研究所編著的《中國古代天文文物圖集》在題名《漢代帛書〈彗星圖〉》(一)(二)(三)(四)中公布了全部的彗星圖。[33]陳奇猷先生的《馬王堆漢墓帛書彗星圖試釋》,對帛書彗星圖作了新的考釋,針對席先生的《馬王堆漢墓帛書中的彗星圖》一文中的有關解釋提出自己的看法。幷猜想“這幅彗星圖的彗星既是畫的是東宮彗星圖,那麽,必定還有北宮、西宮、南宮的彗星圖。”[34]

翟振業先生提出:“彗星在周代就有以爲是氣體的這一認識,可從長沙馬王堆漢墓中發現的漢代初年所著作的《天文氣象雜占》描繪的彗星形象證明,二十九幅彗星圖像由核、發、尾三部分組成。頭部中間比較亮的一團叫彗核,四周雲霧狀的光輝稱彗發,合起來名彗頭。頭部後面拖著亮閃閃的長尾巴。因受太陽的輻射壓和太陽風的作用,尾巴就沿著背離太限的方向伸展出去,好象一把掃帚,所以它俗稱掃帚星。掃帚古名彗,因此叫彗星。帛書《天文氣象雜占》的這些彗星圖,除了最後一幅‘翟星’以外,都有頭尾兩部分。彗頭畫成一個小圓圈或小點,說明當時可能已發現了彗核。二十八幅(除翟星)彗星的彗尾形狀不一,與所含氣、塵的成份及多少有關。由氣體形成的尾巴(即氣尾)寬而曲,《天問》所云‘惠氣安在? ’大概指寬而曲的氣尾而言。漢初的人已能詳細地描繪出各種彗星的形態。當非一時觀察所能獲得,一定是經過了幾百年乃至上千年的積累,才有這些資料。所以,屈原時代討彗星已有較多的認識,該是沒有疑問的。”[35]

王勝利先生的《帛書天文氣象雜占的彗星圖占新考》是對席澤宗、陳奇猷等所作彗星圖研究的重新審視和檢討,有甚多新的創見和突破,對摹繪和釋文提出修改意見最多。他首先依帛書圖文原方向順序重新描繪,將席所摹自左向右排成三列改爲四列,幷將圖中“天覺”、“熒惑”補充收入,這樣,他對彗星圖的摹文和占辭共三十一個,較席澤宗先生摹文和占辭增加二個,除排行二十三的一星未能摹出外,實繪和考釋三十個彗星的圖和占。王先生在文中有一個十分重要的發現:“在這些彗星當中,有八對名稱相同的星(指赤灌、白灌、秆彗、天、苫彗、竹彗、蒲彗、蒿彗),但這些同名彗星形態却沒有一對是完全相同的。之所以會出現這種情况,是因爲它們的名稱是由不同的星占家所命取的。在二十九個彗星當中,有十個彗星的名稱和占辭標明是出自一個名叫北宮的星占家之手,它們可算做‘北宮系統’,其餘十九個星的名稱和占辭則出自某個(或某些)佚名的星占家之手,它們可算做‘非北宮系統’,這兩個系統的彗星圖各有自己的一些特點”。他認爲北宮系統的特點是對彗尾形態上的微小差別觀測得比較細緻,而對彗頭的形態觀測得比較粗略。而非北宮系統不僅注意到了彗尾的不同形態,對彗頭的不同形態也觀測得比較細緻。[36]

對于帛書《天文氣象雜占·彗星圖》下五個“是是”句也引起了不少語言專家的關注。這五個例句是:“是是帚彗”、“是是竹彗”、“是是蒿彗”、“是是苦彗”、“是是苦發彗”。

對這些“是是”句,裘錫圭、郭錫良等先生認爲“第二個‘是’顯然是係詞”[37]。以王力爲代表的一些學者却不這麽看,甚至還有人認爲第二個“是”是副詞。王先生認爲“是是”句很少見,還持保留態度[38]。

朱城先生指出:從語義角度看,判斷句是說明甲乙兩事物之間具有相類、相屬、相等關係的句子。因此,應把語法、語義兩條標準結合起來考察,先確定是否判斷句,據此再考慮“是”是否係詞。……用這個標準分析“是是”,矛盾庶幾可以化解:一般來說,“是是”句的後一“是”之後若是名詞或名詞性詞語,主謂間又有等同、類屬等關係,這類句子無疑是判斷句,“是”字則爲係詞。如“是是竹彗”、“是是蒿彗”、“是是苦彗”、“是是刺鬼”、“是是丘鬼”等。若“是是”句的後一“是”之後是謂詞性詞語,這類句子屬于叙述句,“是”則當爲副詞。如“是是恙氣處之”、“是是棘鬼在焉”、“是是勺鬼魏焉”、“是是可亡不復”、“凡是是咸池會月矣”等,可歸入此類。當然,“是”字這兩種用法的區分也不是絕對的,有些句子的歸屬恐怕一時還難以判定,需要專門討論。……總之,我們支持“是”作係詞在先秦已經萌芽的看法。從而認定,出土文獻中“是是”句的第二個“是”在名謂句裏只能是係詞而不是副詞。[39]

另外還有王三峽先生、董志翹先生與王東先生等都對此問題進行了熱烈的討論[40]。

專家們還進一步考證出“是是”的使用年代,郭錫良認爲這些“是是”句“更可能只代表西漢初期的語言” [41]。肖婭曼先生在撰寫的《漢語係詞“是”的來源與成因研究》一書中提出墓主人安葬于公元前168年,以文字形式出現在帛書上的這些“是是”句,在實際語言中出現的年代當遠在墓主人安葬之前。多數學者據此認爲這一文獻反映的是戰國末期的語言實際,因爲秦統一中國在公元前221年,戰國末年距前168年不過50餘年,而且根據考證,“是是”句內容所載爲公元前369年至前345年之事[42]。

(七) 其他研究

對于《天文氣象雜占》中出現的占家認識上,劉樂賢先生認爲這些都是占家姓氏,“與後世天文書如《開元占經》所引‘甘氏’、‘石氏’、‘夏氏’等同例”。又說:“當然,若將帛書的‘任氏’、‘北宮’理解爲任氏和北宮之書,似亦無不可。換句話說,帛書的‘北宮’也可以理解爲書名。”[43]

江曉原先生的《歷史上的占星學》書中專門有一節“馬王堆漢墓帛書《彗星圖》”的介紹,幷附有彗星圖版;另一本專著《天學外史》第六章“天象與天學秘籍(下)”對馬王堆帛書《天文氣象雜占》進行了專門介紹。提出帛書《天文氣象雜占》“是典型的早期星占學作品,”“《天文氣象雜占》中的雲氣之占,是一個長期傳統中的早期作品,值得加以注意。”“要在雲中看出牛、樹和女子,當然需要想像力和附會,但這種將各國之雲和各種圖形對應起來的作法,却不是一位富于藝術家氣質的作者一時的奇情异想,而是中國星占學中長期存在的一種傳統。”“雖然其中未提到‘中山雲’與‘燕雲’,‘秦雲如行人’也與女子不全吻合,但在《太平御覽》卷八引《兵書》中,就有‘秦雲如美人’的記載。”“再如第一列第十五項,圖形爲魚,其下文字爲‘大雨’。魚與大雨有何關係?查《開元占經》卷四十九,其中有“風雨氣如魚龍行,其色蒼潤”之語,即可悟得《天文氣象雜占》此條占辭的意思是:出現魚形之雲,兆示將有大雨。根據上述這類例子,《天文氣象雜占》確實可以被視爲後世星占學中許多傳統說法的源頭。” 根據江先生的論述,我們可以推斷,《天文氣象雜占》中的圖形確實都是由特定的含義的,甚至是約定俗成的特殊指代。在當時的人來看,至少是研究天文氣象的占卜家們來看,每個圖形都有特定的指代。[44]

何新先生指出西漢馬王堆帛書《天文氣象雜占》:“大鳳”圖爲鴕鳥,在帛書中,以鴕鳥象徵風神。[45]

譚家健先生的《黃老帛書之文化考察》一文中提出馬王堆帛書《天文氣象雜占》中有彗星名曰“蚩尤旗”,幷有圖,頭圓,在下,尾朝上,如立發,上曲。還有“蚩(尤)出,下有流血”,“(蚩)尤之旌。益地”等字樣。其出現均意味著戰爭。[46]

閔宗殿先生編寫的《中國農業科技史年表(四)》中“氣象年表”部分提到:公元前221年一公元前177年出現《天文氣象雜占》,書中繪有各種雲氣圖,這是我國現存最早的雲氣圖像。[47]

劉輝煌先生聲稱“現在圖書出版進入‘讀圖時代’。其實,圖書圖書,圖文幷舉本是傳統。中外皆然。……插圖最早可追尋到漢畫像石。如山東嘉祥武梁祠之‘荊柯刺秦王’、‘孔子見何饋’、‘程嬰杆臼救趙氏孤兒’等,均圖文對照,己具各插圖意味。類似情况在同時代的帛書畫中也可見到。像長沙馬王堆漢墓出土的帛書圖‘天文氣象雜占圖’、‘社神圖’,文中配圖,可視爲插圖的初期形態。”[48]

張紀軍、王家民、 劉西莉三人合寫的《漢字的發生與平面中的視覺傳達》提出:“最早將漢字、圖畫有意識地編排在一定的平面中,使之傳達一定的信息,可以稱爲中國古代第一件平面設計作品,這應該是簡帛書莫屬了。考古發現的長沙子彈庫楚帛書,看上去就像我們現在配有插圖的十一星座占卜書。帛書上代表十一個月的十一個神靈造型設計奇特,輔助文字與插圖排列有章。漢馬王堆帛書《天文氣象雜占》中,彗星和其他星相的插圖縱向排列著說明文字,插圖與文字的編排井然有序。”[49]

丁正先生的《印章邊款源流略論》一文提出馬王堆漢墓出土的《天文氣象雜占圖》于雲和動物圖案外,文字有篆有隸,可見在漢代文圖結合,畫上有題款,已是相當普遍了。[50]

王春光先生在其文《〈漢書·五行志〉所記自然現象試探》中認爲馬王堆三號漢墓出土帛書《天文氣象雜占》中記載有兩個太陽的奇觀(即幻日現象)的內容,幷提出“這幅帛書裏各種占的對象,以暈爲最豐富。”[51]

李智君先生在論及氣象與地對應的分野形式時以馬王堆三號墓出上的《天文氣象雜占》有:“楚雲如日而白。趙雲。中山雲。燕雲。秦雲。戎雲。濁(蜀)雲。韓雲。魏〔雲〕。衛雲。〔周雲〕。宋雲。齊雲。”爲例,指出根據不同雲、氣與地面上的不同區域進行對照,成爲分野形式的另一種[52]。

劉釗先生在《古文字中的人名資料》文中論及“勝客”人名時提到:《漢書》、漢印、漢簡中都有“勝客”人名,《急就篇》有“郭勝客”,顔注:“勝者,克堪之義,客者,人禮敬之爲上客也”。劉先生認爲顔注非是。“勝”爲“戰勝”、“壓勝”之義,“客”乃“主客”之“客”。“主客”爲古人常用的對立範疇。如中醫將人身體視爲“主”,而將由外入侵身體的邪氣稱爲“客”或“邪客”。在古代兵家和兵陰陽家資料中,“主客”是經常被提到的對立觀念。“主”一般指防守不動的一方,“客”指從外向內進攻的一方;“主”指自己一邊,“客”指外來之敵人。幷提出馬王堆帛書《天文氣象雜占》爲兵陰陽家的材料,幷以《雜占》中的句子:“……不出五日,大戰,主人勝。……不出四日兵車至,客不勝。……黃雲在月下,客不勝。……戰,客勝。”爲其有力的證據。[53]

廖丹先生的《日月經天以觀妖祥──世界上最早的天文氣象書籍〈天文氣象雜占〉》以及黃展岳先生的《中國出土文物紀原——科學技術篇二〈占星術〉》等文章都介紹了帛書《天文氣象雜占》的基本形式、成書年代與意義。[54]

專門研究帛書《天文氣象雜占》和以其爲新資料來研究、佐證其他問題的論著很多,即使在國際上也有許多專家學者關注,尤其是在天文氣象方面,帛書《天文氣象雜占》的出土對于研究我國古代天文氣象、古代占卜問題都有著極其特殊的影響與意義。國外專家的一些研究成果由于較難收集,此文僅以翻譯過來的一位日本學者的文章進行綜述。

日本學者安居香山先生(楊曾文譯)發表在《孔子研究》上的《緯書形成問題和緯書思想研究的動向》文章提出關于讖的形成,在馬王堆漢墓的帛書中又發現了值得注意的新資料,即《西漢帛書“天文氣象雜占”》,日本譯文被收在《新發現中國科學史資料的研究·譯注篇》(1985年)。關于這個問題的論文有:顧鐵符《馬王堆帛書“天文氣象雜占”內容簡述》,席澤宗《馬王堆漢帛書中的彗星圖》(皆見《文物》 1978年第二號)、馬世長《敦煌縣博物館藏星圖、占雲氣書殘卷》(《敦煌吐普番文獻研究論集》,中華書局1982年版)等。我參照這些論文寫了《緯書的“天文氣象雜占”的成立和展開》(收入《讖緯思想的綜合研究》,國書刊行會,1984年版)。在文章中指出,這些發現是研究緯書之徽的極爲重要的參考資料。……這些資料表明,古代以天文占預言吉凶時,首先由預言者觀測幷繪製出這樣的雲氣圖和星宿圖,根據這些來預言吉凶,進行記錄。即首先有圖,在下面記錄預言。另外在西漢帛書上值得注意的一點是,在預言之下還錄有預言者的姓名。即:“任氏”有34例,“北宮”有42例,“趙”有2例。出土的帛書當是引用這樣的預言者的“預言書”,被人整理加工的。可以想像,這樣的《天文氣象雜占》是被利用來作爲當時的爲政者或教養人的座右用書的一種。從這個帛書的天文氣象雜占可以瞭解,古代的天文占是先有天文圖,其下記錄著預言,幷記錄了預言者之名。如果這個見解成立的話,緯書的天文占之類在當初也是先有天文圖,幷且錄有預言者之名。後來才被加上緯書所具有的緯書名。在進入作爲“緯書”被整理的階段,上面原有的圖和預言者之名都被除掉,只剩下了預言。緯書中有“稽覽圖”、“通統圖”、“葉圖征”、“合誠圖”等等名稱,都帶有一個“圖”字,這既有“度、謀、計”的意思,也表示原有繪圖的意思。由此可以推知,緯書的讖的原始形態是與帛書《天文氣象雜占》相同的,最後才進入發展爲如同現存的緯書的讖的歷史階段。[55]

對于馬王堆漢墓帛書《天文氣象雜占》的研究,大到帛書的形制、結構、性質、命名、意義,小到殘片的拼接、釋文的注解、詞性的探討等,都有深入的研究。我相信,在最新的拼接成果公布以後,還會引起更多的專家、學者的關注與研究。

(注:本文在資料收集與整理中受到我館研究館員喻燕姣先生和陳雲俠、王帥同志的大力幫助,僅此表示謝意!)

(本文發表于《湖南省博物館館刊》第四期2007年年底)

(編者按:[1]《長沙馬王堆三號墓出土西漢帛書〈天文氣象雜占〉》,《中國文物》第1期,北京:文物出版社1979年出版。

[2]劉樂賢:《簡帛數術文獻探論》,2003年2月版湖北教育出版社出版。

[3]劉樂賢:《馬王堆天文書考釋》,中山大學出版社2004年5月第1版。

[4]鄧文寬:《馬王堆天文文物研究的新葩——〈馬王堆天文書考釋〉評介》,《中國文物報》2004年8月4日第004版。

[5]顧鐵符:《馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉》,《夕陽芻稿》第202~231頁,紫禁城出版社1988年版;《馬王堆帛書〈雲氣彗星圖〉研究》,《中國古代天文文物論集》文物出版社1989年版。

[6]魏啓鵬:《帛書天文氣象雜占的性質與纂輯年代》,《馬王堆漢墓研究文集》,湖南出版社1994年版。

[7]劉樂賢:《簡帛數術文獻探論》第213~233頁,湖北教育出版社2003年版;《馬王堆天文書考釋》第100-159頁,中山大學出版社2004年5月第1版。

[8]陳松長:《帛書〈天文氣象雜占〉釋文訂補》,《出土文獻研究》第六輯,中國文物研究所編,上海古籍出版社2004年12月出版。

[9]陳松長:《帛書〈天文氣象雜占〉釋文訂補》,《出土文獻研究》第六輯,中國文物研究所編,上海古籍出版社2004年12月出版。

[10]董珊:《談馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉的形成》,“簡帛研究”網2005年6月13日。

[11]顧鐵符:《馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉內容簡述》,《文物》1978年2期。

[12]徐志嘯:《〈離騷〉與楚人的宇宙意識》,《學術月刊》,1991年11期。

[13]王勝利:《輝煌的楚天文學》,《理論月刊》1994年05期。

[14]薄忠信:《十輝辯證》,《渤海大學學報》(哲學社會科學版),1984年01期。

[15]魏啓鵬:《帛書天文氣象雜占的性質與纂輯年代》,《馬王堆漢墓研究文集》,湖南出版社1994年版。

[16]董珊:《談馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉的形成》,“簡帛研究”網2005年6月13日。

[17]陳松長:《帛書〈天文氣象雜占〉研究三題》,“簡帛網” 2006年2月13日。

[18]陳松長:《帛書〈天文氣象雜占〉研究三題》,“簡帛網” 2006年2月13日。

[19]陳松長、劉紹綱、王樹金:《帛書〈天文氣象雜占〉釋文再補》,《出土文獻研究(第八輯)》(待刊)。

[20]《長沙馬王堆三號墓出土西漢帛書〈天文氣象雜占〉》,《中國文物》第1期,北京:文物出版社1979年出版。

[21]席澤宗:《馬王堆漢墓帛書中的彗星圖》,《文物》1978年2期。

[22]董珊:《談馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉的形成》,“簡帛研究”網2005年6月13日。

[23]劉樂賢:《馬王堆天文書考釋》第100~159頁,中山大學出版社2004年5月版。

[24]董珊:《談馬王堆帛書〈天文氣象雜占〉的形成》,“簡帛研究”網2005年6月13日。

[25]陳松長:《帛書〈天文氣象雜占〉研究三題》,“簡帛網” 2006年2月13日。

[26]劉樂賢:《馬王堆天文書考釋》第100-159頁,中山大學出版社2004年5月版。

[27]李學勤:《論帛書白虹及〈燕子丹〉》,《簡帛佚籍與學術史》,臺灣時報文化出版有限公司。

[28]陳松長:《帛書史話》,中國大百科全書出版社。

[29]向德龍、游振群、張春龍、何佳:《湖南“三大考古發現”氣象知多少?》,《中國氣象報》2005年02月22日。

[30]周曉陸:《漢代彗星圖像簡論——爲迎接“哈雷彗星”而作》,《東南文化》1985年創刊號。

[31]席澤宗:《馬王堆漢墓帛書中的彗星圖》,《文物》1978年第2期第5~9頁。

[32]《歷史文物·二千多年前的彗星圖》,《人民畫報》1978年第6期第40頁。

[33]《漢代帛書〈彗星圖〉》(一)(二)(三)(四),《中國古代天文文物圖集》第22~23頁,中國社會科學院考古研究所編著,文物出版社1980年6月版。

[34]陳奇猷:《馬王堆漢墓帛書彗星圖試釋》,《上海博物館集刊》第3期,上海古籍出版社1986年4月版。

[35]翟振業:《〈天問〉二題試解》,《齊齊哈爾大學學報》(哲學社會科學版)1993年 06期。

[36]王勝利:《帛書天文氣象雜占的彗星圖占新考》,《馬王堆漢墓研究文集》,湖南省博物館編,湖南出版社1994年5月版第86~95頁。

[37]裘錫圭:《談談古文字資料對古漢語研究的重要性》,載《中國語文》,1979年第6期;郭錫良:《關于係詞“是”産生時代和來源論爭的幾點認識》,載《漢語史論集》北京商務印書館1997版第106-123頁。

[38]轉引自梁冬青:《出土文獻“是是”句新解》,載《中國語文》2002年第2期。

[39]朱城:《出土文獻“是是”連用後一“是”字的訓釋問題》,《古漢語研究》2004年 04期。

[40]王三峽:《也談“君之母俤是相”句》,簡帛研究網站2004年8月7日;董志翹、王東:《中古漢語語法研究概述》,《南京師範大學文學院學報》2002年6月第2期。

[41]郭錫良:《關于係詞“是”産生時代和來源論爭的幾點認識》,載《漢語史論集》北京商務印書館1997版第106-123頁。

[42]肖婭曼:《漢語係詞“是”的來源與成因研究》,四川人民出版社2006年版。

[43]劉樂賢:《馬王堆天文書考釋》,中山大學出版社2004年5月第1版。

[44]江曉原:《馬王堆漢墓帛書〈彗星圖〉》,《歷史上的占星學》1995年1月上海科技教育出版社出版;《天學外史》上海人民出版社1999年9月出版。

[45]何新:《談龍說鳳》,時事出版社2005年3月版。

[46]譚家健:《黃老帛書之文化考察》,《求索》1991年第1期。

[47]閔宗殿:《中國農業科技史年表(四)》,《農業考古》1985年02期。

[48]劉輝煌:《“讀圖時代”溯插圖》,《中國新聞出版報》2001年5月31日第004版;《中國插圖史述略》,《裝飾》1996年06期。

[49]張紀軍、王家民、劉西莉:《漢字的發生與平面中的視覺傳達》,《裝飾》2004年07期。

[50]丁正:《印章邊款源流略論》,《佛山大學學報》1995年06期。

[51]王春光:《〈漢書·五行志〉所記自然現象試探》,《內蒙古民族大學學報》(社會科學版)1989年04期。

[52]李智君:《分野的虛實之辨》,《中國歷史地理論叢》第20卷第1輯,2005年1月。

[53]劉釗:《古文字中的人名資料》,《吉林大學社會科學學報》1999年 01期。

[54]廖丹:《日月經天以觀妖祥──世界上最早的天文氣象書籍〈天文氣象雜占〉》,《中國氣象報》2003年3月8日版;黃展岳:《中國出土文物紀原——科學技術篇二〈占星術〉》,《故宮文物月刊》1994年第12卷第7期總139輯,第130~135頁。

[55](日)安居香山 楊曾文譯:《緯書形成問題和緯書思想研究的動向》,《孔子研究》1986年02期。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/514567.html

以上是关于天文-馬王堆漢墓帛書《天文氣象雜占》研究三十年的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。