考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:《鄂君啓节》——延绵30年的研读

(武汉大学简帛研究中心)

《鄂君啓节》,是楚国怀王时期製作的一份免税文件,涉及到战国文字、楚国制度和地理方面十分重要的问题。《鄂君啓节》分车节、舟节两种。按弧度推算,原先每种大概有5件,形成一个竹筒状[1]。1957年4月,寿县农民在县城东郊丘家花园发现舟节1件,车节3件。1960年又发现一枚舟节。

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

对于我个人而言,《鄂君啓节》不仅仅是一件有价值的出土文献,更是关係到我本人的学术取径,幷且与我自己30年的研读生涯相伴随,具有特别的意义。这裏我希望与大家分享自己的一些体验。

第一篇论文

关于节铭最先发表的论文,是郭沫若先生《关于鄂君啓节的研究》和殷涤非、罗长铭先生合写的《寿县出土的“鄂君啓金节”》。这两篇论文都刊载在《文物参考资料》1958年第4期。其中郭氏的论文因爲作者学术地位高,论述比较系统,对后续研究者的影响最大。与我们今天讨论有关的观点,可以举出三点:

1、鄂即今之武昌。“自鄂往(裘先生订正爲“市”[2])”是説从武昌出发。

2、把“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”释爲“沽”,读爲“湖”,以爲“殆指东湖”[3]。

3、把“逾”训爲渡过。认爲“逾

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”指“过湖”,逾汉、逾江,是从此岸渡至彼岸[4]。

随后20多年,谭其骧、于省吾、商承祚、黄盛璋、姚汉源等古文字或历史地理学家,都有专文讨论。郭沫若先生的这些説法,受到一些修正,却没有遭到根本上的质疑。

关于“鄂”,谭其骧先生指出:“鄂是现今的鄂城县,不是今之武昌。”[5]今天的武昌与鄂城都在长江南岸,距离相近,地名又有过交集,郭沫若先生因而致误。谭先生是在继承郭氏“鄂”地定位大局的基础上,对具体所在作出修正。其他研究者多沿用此説。

关于“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”,所有学者都沿用郭氏的释读。对应“鄂”的修正,谭其骧先生提出:“湖指现今鄂城、武昌之间吴塘、梁子、牛山、汤孙等湖,与东湖不相干。”[6]

关于“逾”,谭其骧先生第一篇论文与郭沫若相同[7]。于省吾、黄盛璋先生则认爲指转换水路[8]。谭其骧先生第二篇论文也认爲“逾字果然以解作更换水路爲妥”[9]。只有刘和惠先生提出:“舟节节文中,‘逾’字一共用了四次:‘逾湖’、‘逾汉’、‘逾夏’、‘逾江’。揆其义有二:一是越过的意思,如‘逾湖’,节文‘自鄂市,逾湖’,幷无更换一条水路之事;一是表示顺流而下,如‘逾汉’、‘逾夏’、‘逾江’。”[10]

在早期研究者中,只有日本学者船越昭生教授别树一帜,提出鄂指汉西鄂县,在今河南南阳地区[11]。船越先生还提出,舟节的“逾”全部指顺水而下[12]。不过,由于船越先生对“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”沿用旧説,对“逾”训“下”未能举出有力的论证,其他学者虽有注意,但幷不赞同[13]。

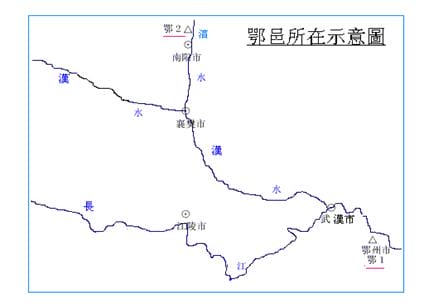

我在1978年10月考入大学。课余喜欢看古文字和历史地理方面的文献,对关于鄂君啓节的讨论有兴趣。当时隐约感到,已有的研究,幷没有能够对鄂君啓节作出基本合理的解释。看车节,“自鄂市”出发,首先经行的阳丘、方城,学者都同意在南阳盆地迤东[14]。从这个比较可靠的认识出发,鄂最有可能就在南阳一带。但是,如果要把舟节的鄂确定在这个地区,首先必须对“逾”和“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”作出新的解释。

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

盂鼎

墻盘

石鼓

中山王

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读壶

鄂君啓节

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

盂鼎

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读簋

胄簋

中山王

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读壶

鄂君啓节

这个问题困扰我很长时间。1982年上学期,我在湖北宜城参加毕业实习,发掘楚皇城附近的战国墓葬。当时带了一本段玉裁的《説文解字注》,想通读一遍。“𠫓”部“育”字条《説文》云:“养子使作善也。从𠫓,肉声。《虞书》曰:教育子。”段注説:“《尧典》文。今《尚书》作‘胄子’。考郑注《王制》作‘胄’,注《周官·大司乐》作‘育’,王肃注《尚书》作‘胄’。葢今文作‘育’,古文作‘胄’也。”读到这裏,我眼前一亮,因爲我知道自己可能找到了解读鄂君啓节的关键綫索。根据当时了解的古文字知识,我知道“古”字和“胄”字所从的“由”字形相近。舟节中的“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”,或许可以释爲“油”,读爲“淯”,而淯水就是今天白河的古称,正好纵贯南阳盆地注入汉水。明白了这一点,我感到舟节的“逾”字应该都是指顺流而下。依照舟节行文的次序,在下淯入汉之后,航綫分爲两段,即以汇流处爲基点,先上汉而后下汉;下汉入江之后,航綫复分爲两段,即以汇流处爲基点,先下江而后上江。整个一段文字紧凑,语序井然。这未必就是鄂君商船航行的具体程序,却显然是对其通行範围给定的最佳表述。

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

1982年夏,也就是本科毕业之前,我写了平生第一篇学术论文《〈鄂君啓节〉之“鄂”地探讨》,发表在《江汉考古》1986年第2期。3年之后,朱德熙、李家浩先生合写的论文《鄂君啓节考释(八篇)》指出:1972年日本学者船越昭生指出节文之“鄂”即西鄂,“郧”即《水经注·汉水注》的“郧关”,1986年陈伟又释出“油”字,幷认爲应读爲“淯”(今白河)。这些意见都十分正确[15]。其后,汤余惠先生在《战国铭文选》中,对“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”字释文和鄂地所在,也都采信我的意见[16]。

这些学界前辈的肯定,给了我莫大的激励。我本科学考古,硕士研究生学历史文献学,博士学历史地理。后来却走上出土文献研究这条路,跟这篇文章关係匪浅。

验证和修订

现在回头看当初的文章,其实很粗糙。幸运的是,当时的基本思路是对的,后来又陆续得到更多资料的验证和修订。

关于“由”字,郭店竹书《缁衣》19号简“我弗由圣”,29号简“播型之迪”,上博竹书《缁衣》的相应之字(分别见11、15号简),上博竹书《周易》22号简读爲“逐”的“由”字,都爲鄂君啓节“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”释爲“油”,一再提供了支持。

关于“逾”字,当初是将“逾”读爲“遥”,认爲《楚辞·大招》“无远遥只”注:“遥,犹漂遥,放流貌也。”正是指顺水行舟这类现象。这一论证显然缺少应有的説服力。后来,我在写博士学位论文时,读到《国语·吴语》关于越灭吴之役的记载説:

于是吴王起师,军于江北,越王军于江南。越王乃中分其师以爲左右军,以其私卒君子六千人爲中军。明日将舟战于江,及昏,乃令左军衔枚溯江五里以须,亦令右军衔枚逾江五里以须。夜中,乃命左军、右军涉江鸣鼓中水以须。吴师闻之,大骇,曰:“越人分爲二师,将以夹攻我师。”乃不待旦,亦中分其师,将以御越。越王乃令其中军衔枚潜涉,不鼓不噪以袭攻之,吴师大北。越之左军、右军乃遂涉而从之,又大败之于没,又郊败之,三战三北,乃至于吴。

韦昭注:“踰,度也。”不确。这裏,“逾”与“溯”相对而言,幷且左右军是在后来(夜中)才“涉江”到“中水”(韦昭注:“中水,水中央也。”),可见“逾”指沿“江”而下,与“溯”指溯“江”而上对应[17]。在传世文献中,找到这条强证,感到很高兴。不过,后来李家浩先生告诉我,清末学者于鬯早有指出[18]。这让我懂得要读的书太多。

在出土文献方面,“逾”字的这一用法也不断发现。汤余惠先生在《战国铭文选》中讨论《 鄂君啓节》“逾”字时就指出:今本《老子》第三十二章“以降甘露”,马王堆汉墓帛书甲、乙本“降”幷作“俞”。1998年郭店竹书刊布,其中《老子》甲组19号简中这一处写作“逾”,正好与帛书本呼应[19]。在楚祷祠简中,“荆王、文王以逾至文君”(葛陵甲三5)、“五世王父以逾至亲父”(曹家岗M1:2)一类表述[20],在上博楚竹书《庄王既成》中,“载之专车以上”与“四舿以逾”对举,也都一再证明“逾”的这一用法。

在近年发现的资料中,有助于解读《鄂君啓节》的还有多个字词,比如“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”字、“就”字。对这些,我个人没有什麽研究,就不多説了。

“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”字的推测

鄂君啓节舟节中的“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”字,历来有不同意见。近年因爲郭店竹书和上博竹书几次出现相关的字,引起更多讨论。

在鄂君啓节中,罗长铭先生最先把它释爲“舿”[21]。在此基础上,形成两种意见。于省吾先生认爲:字从舟“夸”声,即舸之古文。《方言》九:“南楚江湘,凡船大者谓之舸。”“夸”从“于”声,“舸”从“可”声,古从“于”与从“可”声之字多含有大义,説详王念孙《释大》[22]。姚汉源先生作有更详细的论证[23]。而罗长铭先生、商承祚先生和李零先生等则认爲是船的集合[24]。

吴振武先生提出另一种意见,把此字分析爲从舟冢声,看作“䑸”的古字。吴先生之所以回避“舿”字,是因爲《鄂君啓节·舟节》説“屯三舟爲一~”,而《车节》説“如马、如牛、如德,屯十以当一车;如檐徒,屯二十檐以当一车”,使用“屯……以当……”的句式表示折合关係[25]。

随着上博竹书的发布,又陆续出现几种新的説法:①董珊先生对《庄王既成》中“四”、“以逾”之间的字,从整理者释爲“舿”,读爲“航”。鄂君啓节中的字亦然,指方舟[26]。②刘洪涛先生同意董珊先生对鄂君啓节这个字的释读,但认爲《庄王既成》中的那个字应释爲从舟尨声之字,也读爲“航”[27]。③李守奎先生认爲:“夸”在早期金文、战国秦文字和小篆中都从“于”声,而我们所讨论的字右旁决不会是“从大于声”的“夸”。从字形上看,字的下部释“丂”、释“主”皆有可能,但释“于”的可能性最小。他主张释“主”,对《鄂君啓节》和《庄王既成》从舟之字,从吴振武先生读爲“䑸”[28]。④陈剑先生则将楚简原先释作从“夸”的字全部改释爲从“亢”,对《鄂君啓节》和《庄王既成》的从舟之字,从董珊先生读爲“航”[29]。

从字形和文例推敲,我们认爲在这个字右旁的几种意见中,仍然以释“夸”的可能性最大。如同李守奎先生指出的,这个字右旁的上从“大”,下部释“丂”、释“主”皆有可能。我们把从“丂”得声的字与它相比较,就可以看得很清楚。

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

鄂君啓节

语丛四27

三德10

三德14

用曰3

吴命2

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

老子乙“巧”

周易18“考”

内礼9“孝”

内礼7“巧”

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读

庄王既成3

庄王既成4

彭祖8

“夸”、“丂”二字,上古音爲溪纽双声,韵部是鱼、幽旁转,音近可通。因而楚文字中这种从大丂声的字,也许就是“夸”的通行写法。至于《庄王既成》中的字,乃是这种写法的变体,而不是另外的字[30]。

遵循这个思路,对于《鄂君啓节》和《庄王既成》从舟之字,应该可以坚持于省吾先生的意见读爲“舸”。根据《方言》,这是南楚江湘地区对大船的称谓。至于吴振武先生的疑虑,也许可以理解爲:舟、舸是同类,所以折算时用“爲”字;马、牛、德、檐徒等与车,性质各异,所以折算时要説“以当”。

对于其他右旁从此作的字,从这个角度,也大多可以读通。比如:

①郭店竹书《语丛四》26、27号简説:“三雄一雌,三夸(从缶)一𦳚,一王母保三嫛婗。”张崇礼先生指出:《淮南子·泰族》:“蓼菜成行,甂瓯有𦳚,称薪而爨,数米而炊,可以治小而未可以治大也。”马宗霍和于省吾先生在《泰族》篇注中都认爲“𦳚”是“堤”的假借字,指瓶类的底座。三夸(从缶)一𦳚”説的是多个“夸(从缶)”共用一个底座[31]。夸(从缶),整理者疑读作“壶”。如然,简文是説三个壶放在一个器座上。曾侯乙墓出土一对“联禁大壶”(C132壶、C133壶,C135禁)[32],或即类似器物。

②上博竹书《三德》10号简説:“毋作大事,毋残常。毋壅川,毋断陓。毋灭宗,毋虚牀。”陓,读爲“阿”。《诗·小雅·菁菁者莪》:“菁菁者莪,在彼中阿。”毛传:“中阿,阿中也。大陵曰阿。”[33]

③上博竹书《三德》10号简説:“方萦勿伐,将兴勿杀,将齐勿桍,是逢凶孽。”“齐”疑读爲“穧”。《尔雅·释诂下》:“穧,获也。”郭璞注:“获禾爲穧。”《说文·禾部》:“穧,获刈也。”[34]。桍,整理者“疑读爲‘刳’,亦除、灭之义。”《庄子·山木》“吾愿君刳形去皮”,释文云:“刳,屠也。”与“伐”、“杀”义近,整理者意见可从。

④上博竹书《用曰》3号简説:“章其有成德[35],闭言自关。夸其有中墨,良人鼎焉。”夸,夸示,夸耀,与“章”(彰显)相对。墨,疑读爲“谋”,“中谋”与“成德”相对[36]。鼎,疑当读爲“殄”,灭绝意。这两句简文应该是描述刚愎自用的君主。所以后面説“远君远戾”。

⑤上博竹书《吴命》2号简説:“孤居緥绔之中,亦唯君是望。”緥,整理者看作“保系”二字,复旦读书会以爲一字[37],是。“绔”整理者以爲同“裤”。复旦读书会根据陈剑先生的研究释爲从“亢”之字,读爲“繈”,认爲“褓繈”犹“繈褓”。我们怀疑“褓绔”可读爲“保阿”,指抚养教育贵族子女的妇女[38]。古书中尚有“阿保”一词,除了与“保阿”一样指傅母之外,还有保傅即抚养教育贵族子女的男女官员的含义[39]。简文“保阿”,也可能同于“阿保”,与“保傅”相当。

简短的结语

在出土文献研读中,我有一个体会,可以概括爲“体例爲重,通读优先”。就是説,研读任何一种资料,都应该尽可能探求其中的体例,从整体进行把握,寻求正确的释读方向。而在具体考释中,应该把通读句意、文意放在优先考虑的位置。这样説,决不意味着可以轻视细密、有时可能是琐碎的考订。而是提示我们自己少走弯路,更有效率地工作。

《鄂君啓节》相关文献

郭沫若:《关于鄂君啓节的研究》,《文物参考资料》1958年第4期。

殷涤非、罗长铭:《寿县出土的“鄂君啓金节”》,《文物参考资料》1958年第4期。

谭其骧:《鄂君啓节铭文释地》,《中华文史论丛》第2辑,中华书局1962年。

于省吾:《“鄂君啓节”考释》,《考古》1963年第8期。

商承祚:《鄂君啓节考》,《文物精华》第2集,文物出版社1963年;收入《商承祚文集》,中山大学出版社2004年。

黄盛璋:《关于鄂君啓节交通路綫的复原问题》,《中华文史论丛》第5辑,中华书局1964年;收入《历史地理论集》,人民出版社1982。

谭其骧:《再论鄂君啓节地理答黄盛璋同志》,《中华文史论丛》第5辑,中华书局1964年。

商承祚:《谈鄂君啓节铭文中几个文字和几个地名等问题》,《中华文史论丛》第6辑,中华书局1965年;收入《古文字与汉语史论集》中山大学出版社2002 年。

殷涤非:《鄂君啓节两个地名简説》,《中华文史论丛》第6辑,中华书局1965年。

船越昭生:《鄂君启节につぃて》,《东方学报》第43册,1972年。

裘锡圭:《战国文字中的市》,《考古学报》1980年第3期 。

熊传新、何光岳:《鄂君啓节舟节中江湘地名新考》,《湖南师範学报》1982年第3期。

刘和惠:《鄂君啓节新探》,《考古与文物》1982年第5期。

黄盛璋:《再论鄂君启节交通路线复原与地理问题》,《安徽史学》1988年第2期。

黄盛璋:《鄂君啓节地理问题若干补正》,《历史地理论集》,人民出版社1982。

李裕民:《古文字考释四种》(二),《古文字研究》第七辑,中华书局1982年。

李裕民:《古字新考》,《古文字研究》第10辑,中华书局1983年。

姚汉源:《鄂君启节释文》,《古文字研究》第10辑,中华书局1983年。

孙剑鸣:《鄂君啓节续探》,《安徽省考古学会刊》第六辑,1982年。

陈蔚松《鄂君啓节舟节与屈原哀郢研究》,《华东师院学报》1982年增刊:收入杨昶‧陈蔚松等着《出土文献探颐》,崇文书局2005年。

杨向奎:《释屯》,《绎史斋学术文集》上海人民出版社1983年。

刘宗汉:《金文札记三则》,《古文字研究》第10辑,中华书局1983年。

刘先枚:《释能(从“羽”)》,《江汉考古》1985年第3期。

郑 刚:《战国文字中的“陵”和“李”》,《中国古文字学研究会成立十周年学术研讨会论文》,1988年8月;收入《楚简道家文献辨証》,汕头大学出版社2004年。

李零:《楚国铜器铭文编年汇释》,《古文字研究》第13辑,中华书局1986年。

曹锦炎:《东陲鼎盖考释》,《古文字研究》第14辑,中华书局1986年。

陈伟:《〈鄂君启节〉之“鄂”地探讨》,《江汉考古》1986年第2期。

陈怀荃:《东陵考释(三)》,《楚文化研究论集》第1集,荆楚书社1987年。

姚汉源:《战国时期长江中游的水运─鄂君启节试释》,《中国水运史研究》1987年第2期。

朱德熙:《鄂君啓节考释(八篇)》,《纪念陈寅恪先生诞辰百年学术论文集》,北京大学出版社1989年;收入《朱德熙古文字论集》,中华书局1995年。

陈 伟:《〈鄂君啓节〉与楚国的免税问题》,《江汉考古》1989年第3期。

谢元震:《鄂君啓节铭文补释》,《中国历史文物》1991年。

汤余惠:《鄂君啓节》,《战国铭文选》吉林大学出版社1993年。

吴振武:《〈鄂君啓节〉

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读字解》,《第二届国际中国古文字学研讨会论文集》,香港中文大学中文系1993年。

罗长铭:《鄂君启节新探》,《罗长铭集》黄山书社1994年。

徐少华:《“包山楚简”地名数则考释》,《武汉大学学报》(哲学社会科学板)1997年第4期。

陈 伟:《郭店楚简别释》,《江汉考古》1998年第4期。

周凤五、林素清:《鄂君啓节研究》,【行政院国家科学委员会专题研究计画成果报告】NSC87-2411-H-002-045,页1-24,1998年10月30日。

李家浩:《鄂君启节铭文中的高丘》,《古文字研究》第22辑,中华书局2000年。

何琳仪:《鄂君启舟节释地三则》,《古文字研究》第22辑,中华书局2000年。

杨小英:《〈鄂君启节〉所见楚史三题研究》,《江汉论坛》2004年第4期。

张后铨:《鄂君啓节价值与东鄂地望考略》,《鄂州大学学报》第12卷第2期,2005年。

Lothar von Falkenhausen: The E Jun Qi Metal: Inscribed Texts and Ritual Contexts, Text and Ritual in early china, University of Washington Press 2005.

附记:本文曾在“中国简帛学国际论坛2009”上宣读。

(编者按:[1]罗长铭先生指出:据弧长八厘米,弦长七点三厘米计算,得八十四度强,五枚合计得四百二十度强,多了六十多度。

[2]裘锡圭:《战国文字中的市》,《考古学报》1980年第3期。

[3]殷涤非、罗长铭:《寿县出土的“鄂君啓金节”》对“

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读”字的释读相同,但没有作地望上的说明。

[4]《关于鄂君啓节的研究》,4页。黄盛璋《关于鄂君啓节交通路綫的复原问题》(145页)以爲“郭文据‘逾汉’以爲係沿汉而下,用此亦可解释‘逾江’,但与‘逾湖’之例不合”。恐有误解。

[5]谭先生具体指出:“古鄂城汉置鄂县,至孙权改曰武昌,一九一三年改名寿昌,次年又改鄂城。今之武昌係元代武昌路,明清武昌府的附郭县江夏,一九一二年废府,次年改县名爲武昌。”

[6]《鄂君啓节铭文释地》,172页,《中华文史论丛》第2辑。

[7]《鄂君啓节铭文释地》,172页,《中华文史论丛》第2辑。

[8]于省吾先生云:“凡称逾者,指越过此水而达于彼处言之”(《“鄂君啓节”考释》,445页,《考古》1963年第8期)。黄盛璋先生云:“‘逾’皆与水路有关,乃表示更换一条水路,如‘逾湖’显然是由江路换入湖路,既非沿流而下,亦非逾越水道。”(《关于鄂君啓节交通路綫的复原问题》,145页,《中华文史论丛》第5辑)

[9]《再论鄂君啓节地理答黄盛璋同志》,176页,《中华文史论丛》第5辑。

[10]《鄂君啓节新探》,《考古与文物》1982年第5期。

[11]《鄂君启节につぃて》,《东方学报》第43册,73~74页,1972年。《史记·楚世家》:“熊渠甚得江汉间民和,乃兴兵伐庸、杨粤,至于鄂。”《正义》引《括地志》云:“邓州向城县南二十里西鄂故城是楚西鄂。”船越先生误以爲汉西鄂县、唐邓州向城县在今河南南阳东南的邓县,其实在今南阳市北。参看谭其骧主编《中国历史地图集》第二册,图22~23;第五册,图52~53。

[12]船越先生称:“郭沫若氏以爲“逾”指沿河川而下。此说对“逾湖”不好解释。但若鄂指西鄂,湖水向相关水系流动,原有的龃龉便不复存在。”但查看郭氏原文,幷没有这类表述。船越先生此说与前引黄盛璋先生之说相同,疑是沿仍了黄氏的误解。

[13]黄盛璋:《再论鄂君启节交通路线复原与地理问题》,16页,《安徽史学》1988年第2期。

[14]阳丘在汉堵阳县,故治在今河南方城县东六里。方城约在今方城县东北方城、叶县界上的保安镇。参看谭其骧:《鄂君啓节铭文释地》,182页,《中华文史论丛》第2辑。

[15]《纪念陈寅恪先生诞辰百年学术论文集》,65页,北京大学出版社1989年;收入《朱德熙文集》五,194页,商务印书馆1999年。

[16]45页,吉林大学出版社1993年。

[17]《楚“东国”地理研究》,224页,武汉大学出版社1992年。

[18]《香草校书·国语三》,932页,中华书局1984年。李家浩先生在他的文章中亦有指出,见《包山卜筮简218-219研究》,《长沙三国吴简暨百年来简帛发现与研究国际学术研讨会论文集》,中华书局2005年。

[19]参看拙文《读郭店竹书〈老子〉札记(四则)》,《江汉论坛》1999年第10期;《郭店竹书别释》,19页,湖北教育出版社2002年。

[20]参看拙文《楚人祷祠中的人鬼系统以及相关问题》,376~379页,《古文字与古代史》第1辑,[台北]中央研究院历史语言研究所2007年。

[21]殷涤非、罗长铭:《寿县出土的“鄂君啓金节”》,9页,《文物参考资料》1958年第4期。

[22]《“鄂君啓节”考释》,448页,《考古》1963年第8期。

[23]姚汉源:《鄂君启节释文》,《古文字研究》第10辑,199~200页,中华书局1983年。

[24]罗长铭先生在《鄂君啓节新探》中,不同意于省吾先生之説,改读爲“舫”,《说文》“幷舟也”(《罗长铭集》92~93页,黄山书社1994年)。商承祚先生认爲:唐代刘晏以十船爲一组,编上字号运转货物谓之“纲运”。宋朝一团爲十二纲,每纲二十五艘,下至清代,纲数、船数各有增损,舿、纲名异实同。而纲的制度是从舿发展起来的(《商承祚文集》317页)。李零先生说:舿是个集合数量,不是船的名称(《楚国铜器铭文编年汇释》,《古文字研究》第13辑,370页,中华书局1986年)。

[25]《〈鄂君啓节〉

考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读字解》,《第二届国际中国古文字学研讨会论文集》,香港中文大学中文系1993年。

[26]《读〈上博六〉杂记》,简帛网2007年7月10日(http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=603)。

[27]《释上博竹书〈庄王既成〉的“航”字》,简帛网2007年7月20日(http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=641)。

[28]李守奎:《楚文字考释献疑》,张光裕、黄德宽主编:《古文字学论稿》,344~348页,安徽大学出版社2008年。

[29]《试说战国文字中写法特殊的“亢”和从“亢”诸字》(待刊)。

[30]《彭祖》8号简中的字,是不是同一个字,尚难确认。

[31]《郭店楚简〈语丛四〉解诂一则》,简帛网2007年4月1日(http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=544)。

[32]湖北省博物馆:《曾侯乙墓》,219~222页、图版六三,文物出版社1989年。

[33]陈剑先生已指出:分析字形和文意,首先可以肯定的一点是,“断”后一字当是就山而言的。见《试说战国文字中写法特殊的“亢”和从“亢”诸字》(待刊)。

[34]陈剑先生指出:“萦”疑当读爲“荣”,指植物开花。按照这个思路,兴,疑读爲“绳”(参看单育辰:《佔毕随录之二》,简帛网2007年7月28日)。《周礼·秋官·薙氏》:“秋绳而芟之。”郑玄注:“含实曰绳。”“齐”读爲“穧”,指收穫,正好与荣、绳衔接。

[35]章,简文仅一竖笔。整理者释为“十”,属上读。曹峰先生疑与下文连读,且并非“十”字(《上博六〈用曰〉篇劄记》,简帛网7月12日)。此字与郭店竹书《缁衣》17号简中的一字略同。后者在传世本中写作“章”(出言有章)。此处恐亦是“章”字。

[36]参看拙文《〈用曰〉校读》(简帛网2007年7月15日,http://www.bsm.org.cn/show_article.php?id=623)。

[37]《〈上博七·吴命〉校读》,程少轩执笔,复旦大学出土文献与古文字研究中心网站2008年12月30日(http://www.guwenzi.com/SrcShow.asp?Src_ID=577)。

[38]《汉书·李寻传》:“唯陛下执乾刚之德,强志守度,毋听女谒邪臣之态。诸保阿乳母甘言悲辞之託,断而勿听。”《后汉书·皇后纪序》:“居有保阿之训,动有环佩之响。”李贤注引《列女传》:“孝公使驷马立车载姬。姬泣曰:‘妾闻妃下堂,必从傅母保阿,进退则鸣玉佩环;今立车无軿,非敢受命。’”

[39]《史记·范雎列传》:“足下上畏太后之严,下惑于奸臣之态,居深宫之中,不离阿保之手,终身迷惑,无与昭奸。”《战国策·秦简三》“范子因王稽入秦”章“阿保”正作“保傅”。《后汉纪·孝顺皇帝纪下》记张纲上书曰:“大将军梁冀、河南尹不疑蒙外戚之援,荷过厚之恩,以刍荛之姿,居阿保之任,不能敷扬五教,翼赞日月,而专爲封豕长蛇。” (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/514211.html

以上是关于考古-《鄂君啓节》——延绵30年的研读的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。