文物-尹灣六號漢墓遣冊木牘考釋二則 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,文物-尹灣六號漢墓遣冊木牘考釋二則是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:尹灣六號漢墓遣冊木牘考釋二則

(中山大學國際交流學院)

1993年江蘇省東海縣溫泉鎮尹灣村6號漢墓中,出土一系列西漢成帝時期(公元前32-前7)的東海郡簡牘,其內容包括:東海郡政府文書檔案、術數曆譜、私人文書、遣冊及漢賦佚篇《神烏傅》等。墓主名師饒,字君兄,生前任東海郡功曹史。這些木牘當中有兩枚遣冊木牘,所記分別為:“君兄衣物疏”、“君兄節司小物疏”和“君兄繒方緹中物疏”。[1]

我們要重點討論的是13號木牘正面“君兄繒方緹中物疏”中所記的兩件隨葬物品。為了便於行文,先將牘文引錄如次:“君兄繒方緹中物疏:方緹一,刀二枚,筆二枚,管及衣各一,板研一,筭及衣二,繩杅一,掊一,墨橐一,《記》一卷,《六甲陰陽書》一卷,板旁橐一具,《列女傅》一卷,《恩澤詔書》,《楚相內史對》,《烏傅》,《弟子職》,《列》一[2]。”

從上列牘文可知,“君兄繒方缇中物疏”八字,爲該牘標題,該牘所記墓主隨葬物品主要是文具和書籍。下面我們在諸家研究的基礎上,對其中所記的兩處名物作一新釋。

一、管及衣各一

劉洪石先生認為:“管,樂器名,竹制。《詩·商頌·那》:‘嘒嘒管聲’。衣,套在管外的外罩。出土時見有竹管殘片。”[3]胡平生、徐剛二位先生從之。[4]

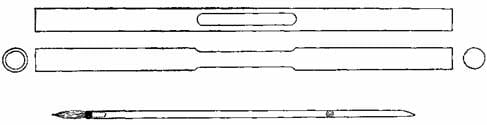

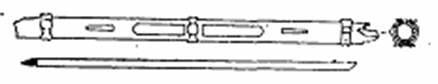

我們認為“管”當指竹制筆套。當前所見出土戰國至秦漢時期的毛筆多裝在管形筆套當中,如:河南信陽長台關1號楚墓、湖北荊門包山2號楚墓、湖北雲夢睡虎地11號秦墓、山東臨沂金雀山漢墓等,皆有不同數量的毛筆出土,這些毛筆出土時均插在竹制管形筆套內(圖版參見文末附錄)。[5]

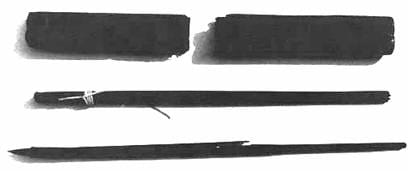

尹灣漢墓發掘報告在描述6號墓棺內所出的兩支毛筆時說:“兩支筆同時套入一個由雙管組成並分兩截的木胎漆管內。套管一截長一○釐米,另一截長九·五釐米。兩端套管抽取處均有槽,便於抽取毛筆。收套的方法和今天倒筆套管方法不同,由杆末順毫套入,不易倒毛。筆套髹黑漆,繪朱紋。紋飾之末端用尖利之器劃出極細線條作為裝飾,體現漢代裝飾線條之流暢俊美。這一套對筆,工藝極為精細。”[6]

由此可知,該墓出土的兩支毛筆也置於筆套當中。遣冊所記物品多同時兼記所用包裝器物,如本牘中的“筭及衣二”,其中的“衣”即為盛放“筭”的袋子。盛放兩支毛筆的筆套製作如此精美,似更不當遺漏。張家山247號漢墓出土遣冊所記“筆一,有管”,[7]即是“筆”、“管”同記。據此我們認為牘文中“管及衣各一”中的“管”指的當是筆套,“衣”即裝筆套的袋子,只是由於袋子易腐,沒能保存下來。

二、板旁橐一具

“板旁橐”,劉洪石先生認為:“疑即綬囊也。為盛綬用。漢時職官有佩印綬之制,其綬的首數和長度均依職位而定。佩綬時或垂掛,或盛放。盛放時有皮革做的囊,上繪虎頭,稱為虎頭革囊。綬囊有金銀鉤鉤之於帶旁(詘帶),所以又稱‘旁囊’。M6中出土雲紋帶鉤一件即是鉤旁囊之用。另有虎頭木雕一件7釐米×7釐米,疑為綬囊外的鑲嵌之飾物。”[8]周群麗先生認為“板旁橐”是指“袋子,未詳其用。疑放於板研旁盛放文具。”[9]

“橐”與“囊”義近,均為盛物的袋子。《詩·大雅·公劉》:“迺裹餱糧,于橐於囊。”毛傳:“小曰橐,大曰囊。”《漢書·趙充國傳》:“昂家將軍以爲安世本持橐簪筆,事孝武帝數十年。”顏師古注引張晏曰:“橐,契囊也。”劉先生認為“旁橐”即“旁囊”可從,文獻中亦稱作“傍囊”、“綬囊”、“鞶囊”,如《隋書·禮儀志七》:“班固《與弟書》:‘遺仲升獸頭旁囊,金錯鉤也。’古佩印皆貯懸之,故有囊稱。或帶於旁,故班氏謂爲旁囊,綬印鈕也。”《晉書·輿服志》:“漢世著鞶囊者,側在腰間,或謂之傍囊,或謂之綬囊,然則以紫囊盛綬耳。”木牘中的“旁橐”當即盛放印綬的袋子,此墓棺內出土一件完整的木印,據發掘者介紹“印面呈方形,長、寬各一厘米,通體髹黑漆,上原有硃砂書字,惜出土後已退去。”[10]墓主為東海郡功曹史,生前辦公定會用到印信[11],此印很有可能是專為墓主而作的冥器[12],入葬時即盛放在此“旁橐”之中,囊橐易朽,但木印還是幸運地保存了下來。

雖然“旁橐”得到了較為合理的解釋,但前面的“板”字依舊沒有著落。如果把“板”釋為“板研”,則較難解釋同一木牘中為何“板研”又簡稱作“板”,而且文獻中亦較難見到這一別稱。由此看來,“板旁橐一具”中的“板”還要令作它解。

“板旁橐一具”有兩點值得注意,一是其後用量詞“具”,二是此語出現的前後語境。漢代遣冊簡牘中,“具”是成套器物的量詞,一具即一套,如本牘所記“疏比一具。”墓中出土木梳篦六件。[13]據此看來,“板旁橐一具”中的“板”應當是一種與“旁橐”有關系的東西。此外,此枚木牘所記內容共分兩部分,前半部分是“刀、筆、硯、墨、繩”等文具,後半部分則是各種書籍,而“板旁橐一具”正處在“《六甲陰陽書》一卷”和“《列女傅》一卷”之間,據此推測,“板旁橐一具”亦當與書有關。

基于以上分析,我們認為“板旁橐一具”中的“板”當是指板牘,即墓中所出的20余方木牘。文獻中“板”亦作“版”,《禮記·文王世子》:“掌學士之版。”陸德明《釋文》:“本又作板。”[14]《說文》:“牘 ,書版也。”《管子·宙合》:“退身不舍端,修業不息版。”尹知章注:“版,牘也。”

“版”可用來記寫戶籍或者名籍,如《周禮·秋官·司民》:“司民掌登萬民之數,自生齒以上,皆書於版。”鄭玄注:“版,今戶籍也。”《周禮·天官·宮伯》:“宮伯掌王宮之士庶子凡在版者。”鄭玄注引鄭司農曰:“版,名籍也。以版為之。今時鄉戶籍謂之戶版。”《周禮·夏官·司馬》:“司士掌群臣之版。”賈公彥疏:“掌群臣之版者,謂畿內朝廷及鄉遂都鄙群臣名籍。”

“板”也用作名刺,如《漢書·外戚傳》:“今皇后有所疑,便不便其條刺,使大長秋來白之。”顏師古注:“條謂分條之也。刺謂書之于刺板也。”《南史·虞荔传》:“王欲見荔,荔辭曰:‘未有板刺,無容拜謁。’”

“板”亦用作古代官吏上書言事之板。《漢舊儀》:“諸吏初除謁視事,問君侯應閤奴名,白事以方尺板叩閣,大呼奴名。”《東觀漢紀》:“上書板曰:‘生非太公,予亦非文王也。’”

“板”還用來寫檄文,《后汉书·荀韩钟陈列传》:“寔知非其人,懷檄請見。”李賢注:“檄,板書,謂以高倫之教,書之於檄,而懷之者,懼泄事也。”在出土漢簡中也有此用法,如《居延漢簡甲乙編》157.14:“北書三封,合檄、板檄各一。”于豪亮先生云:“板檄其實就是一般的檄。這是寫在木板上的文書,上面不用木板封蓋,便于廣泛供人傳閱,這在古代是應用很文的文書。”又云:“合檄必然是把文件寫在大小相等的兩片木板上,然後把有字的一面相向重合起來,再纏上繩子,印上封泥。上面的一片木板上必然要寫上收件人的地址和姓名,這樣,上面一片同時也起著封檢的作用。”[15]

可見,文獻中的“板”不僅可以用於簿籍、檄文、上書言事等文書,而且還可以用作名刺。尹灣2號漢墓所出土木牘共23方,其中《集簿》、《東海郡吏員簿》、《東海郡下轄長吏名籍》、《東海郡下轄長吏不在署、未到官者名籍》、《東海郡屬吏設置簿》、《武庫永始四年兵車器集簿》等7枚所記均為東海郡上計所用的有關簿籍資料。《贈錢名籍》雖然不一定是上計所用,但也同樣屬於名籍之類。9號木牘所記《神龜占》、《六甲占雨》、《博局占》,10、11號兩方木牘所記《元延元年曆譜》和《元延三年五月曆譜》,這些用來占測的數術之書以及曆譜均當為墓主生前幫助治事的案頭實用文書[16],另外還有名刺木牘10方。以上這些木牘所記內容大多數與文獻中“板”的用途相吻合。

此外,甘肅武威旱灘坡19號晉墓出土木牘所記“故本郡清平板一枚”、“故駙馬都尉板一枚”、“故建義奮節將軍長史板一枚”。[17]其中的“板”正是指墓中所出的授官木牘。[18]由此可知,木牘稱“板”在出土材料中一直延續到東晉。

綜上可見,“板旁橐一具”中的“板”當是指墓中所出的木牘,而這些木牘絕大部分都是墓主師饒生前所用的文書。眾所周知,出於保密的考慮,漢代文書的傳送多施以封檢[19],《說文》:“檢,書署。”徐鉉注:“書函之蓋三刻其上,繩緘之,然後填以泥,題書其上而印之。”可見,當時官吏在文書的撰寫、傳送、收發過程中,印章一般是不可或缺的。前文已指出,“旁橐”即盛放印綬的袋子,遣冊中將其與各種文書木牘置於一起并記作“板旁橐一具”就自然可以理解了,我們如此訓釋也與其前後所記均為書籍顯得更加協調。

附:戰國至秦漢出土的毛筆和筆套

文物-尹灣六號漢墓遣冊木牘考釋二則

(睡虎地秦墓出土毛筆及筆套)

文物-尹灣六號漢墓遣冊木牘考釋二則

(信陽楚墓出土毛筆及筆套)

文物-尹灣六號漢墓遣冊木牘考釋二則

(包山楚墓出土毛筆及筆套)

文物-尹灣六號漢墓遣冊木牘考釋二則

(金雀山漢墓出土毛筆和筆套)

文物-尹灣六號漢墓遣冊木牘考釋二則

(尹灣漢墓出土毛筆及筆套)

(編者按:[1]參見連雲港市博物館等編《尹灣漢墓簡牘》,中華書局1997年,第1頁,第158頁,第166頁。後文13號木牘釋文亦出於此書,標點為我們所加。

[2]此處的“一”與同牘中其他“一”字明顯有別,頗疑并非“一”字,似當為本牘所記內容的結束符號,但《列》究竟是指何書尚不能確知。

[3]劉洪石《遣冊初探》,連雲港市博物館、中國文物研究所編《尹灣漢墓簡牘綜論》頁123,科學出版社1999年。

[4]中國簡牘集成編輯委員會編《中國簡牘集成》第19冊,頁2016,敦煌文艺出版社2005年。

[5]分別參見河南省文物研究所編《信陽楚墓》頁66,文物出版社1986年;湖北省荊沙鐵路考古隊編《包山楚墓》頁264,文物出版社1991年;雲夢睡虎地秦墓編寫組《雲夢睡虎地秦墓》頁26,文物出版社1981年。臨沂市博物館《山東臨沂金雀山周氏墓群》,《文物》1984年11期。

[6]《尹灣漢墓發掘報告》,連雲港市博物館等編《尹灣漢墓簡牘》頁165,中華書局1997年。

[7]張家山漢墓竹簡整理小組編著《張家山漢墓竹簡[二四七號墓]:釋文修訂本》頁190,文物出版社2006年。

[8]劉洪石《遣冊初探》,連雲港市博物館、中國文物研究所編《尹灣漢墓簡牘綜論》頁123,科學出版社1999年。

[9]周群麗《尹灣漢墓簡牘整理研究》頁67,西南大學2007年碩士學位論文。

[10]《尹灣漢墓發掘報告》,連雲港市博物館等編《尹灣漢墓簡牘》頁165,中華書局1997年。

[11]該墓出土的第22號木牘所記“東海大守功曹史饒再拜謁奉府君《記》一封,饒叩頭叩頭”,其中用“封”,似可作為墓主辦公用印之旁證。該牘僅一面有字,與同墓所出其他名刺木牘有別,再加上漢簡書信中的習見敬語“叩頭叩頭”,頗疑此牘兼有“檢署”之功用,并非純粹意義上的名刺。

[12]因為官吏的罷免遷死,都必需交還原官印綬,雖然漢代有對高級貴族和官吏死後贈以印綬隨葬的規定(參見蕭亢達《關於漢代官印隨葬制度的探討》,中國秦漢史研究會編《秦漢史論叢》第7輯,中國社會科學出版社1998年),但尹灣6號漢墓墓主是東海郡功曹史,在漢代只是百石小吏,被賜贈印綬隨葬的可能不大。

[13]參見王貴元《漢代簡牘遣策的物量表示法和量詞》,張顯成主編《簡帛語言文字研究》第1輯,頁157,巴蜀書社2002年。

[14]參見宗福邦、陳世饒、蕭海波主編《故訓匯纂》頁1395,商務印書館2003年。

[15]于豪亮《居延漢簡釋叢》,《于豪亮學術文存》頁180、181,中華書局1985年。

[16]據整理者介紹,《元延元年曆譜》“由於排列方法巧妙,六十干支正好按順序圍成一個長方形。此曆譜把一年的曆日濃縮在一塊木牘的一面之上,頗具巧思。”這種安排顯然是為了便於平時查閱。晏昌貴先生談到:“出土《日書》的墓葬墓主多為社會中下層庶民、士人和低級官吏。西北地方遺址所出《日書》簡,也是屯戍士卒日常生活中使用的實用文書。”(晏昌貴《简帛〈日书〉与古代社会生活研究》,《光明日報》2006年7月10日第011版)。林劍鳴先生也認為通《日書》者與執法的官吏在秦漢時代往往兩者集於一身(參見林劍鳴《秦漢政治生活中的神秘主義》,《歷史研究》1991年4期)。《神龜占》用於捕盜,《六甲占雨》用來占雨,《博局占》占測嫁娶、行者、繫者、病者、亡者。這三種術數書合記在一方木牘的正反兩面,且占測內容均與墓主生前的吏職有關,可見這些均當是墓主生前幫助辦公的案頭實用文書,與該牘所記的《列女傅》、《楚相內史對》等其他書籍似有別。

[17]圖版參見何雙全《簡牘》頁82,敦煌文藝出版社2004年;釋文參見張俊民《武威旱灘坡十九號前涼墓出土木牘考》,《考古與文物》2005年3期。

[18]參見胡平生、馬月華《簡牘檢署考校注》頁73注7,上海古籍出版社2004年;張俊民先生認為是“委任狀”、“任命書”,與胡、馬二位先生的意見基本相同,參見氏著《武威旱灘坡十九號前涼墓出土木牘考》,《考古與文物》2005年3期。

[19]參見李均明、劉軍《簡牘文書學》頁429,廣西教育出版社1999年。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/514523.html

以上是关于文物-尹灣六號漢墓遣冊木牘考釋二則的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。