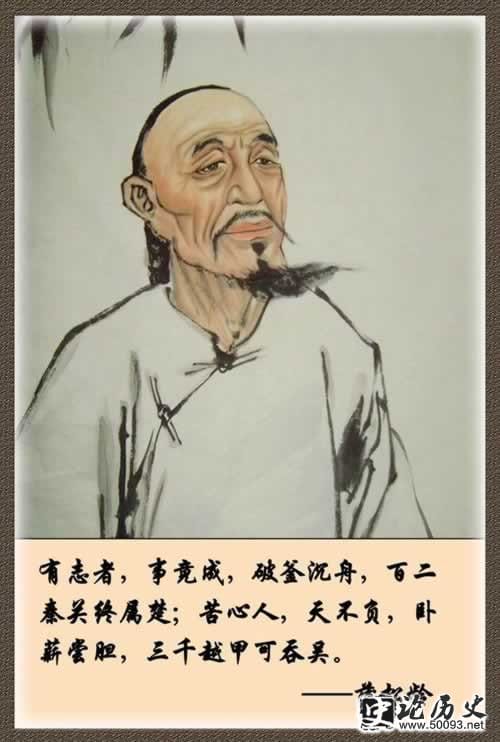

在377年前的今天,1640年6月5日 (农历四月十六),明末《聊斋志异》作者蒲松龄诞辰。

蒲松龄,字留仙,又字剑臣,别号柳泉居士,山东淄川(今山东淄博市)蒲家庄人。生于明崇祯十三年(1640年6月5日(距今377年))四月十六日。他生长在一个渐趋败落的地主家庭里。远祖蒲鲁浑和蒲居仁,做过元代般阳路总管。高祖蒲世广是个廪生,曾祖蒲继芳是个庠生,祖父蒲生讷连秀才也未考取。祖父辈蒲生信,做过玉田知县,即《聊斋志异·梦别》中的玉田公。父蒲槃,字敏吾,“少力学”,至二十余岁还未能考中秀才,“遂去而贾”。他称自己父亲于“权子母之余,不忘经史,其博洽淹贯,宿儒不能得”,到了四十几岁尚无子嗣,便“不欲复居积”,一面闭门读书,一面散其钱财,“周贫建寺”,后得四子一女,松龄为第三子。其时“家渐落,不能延师”,便亲自教子读书。

蒲松龄天性颖慧,过目了然,在兄弟之中最受父亲的钟爱。十九岁初应童子试,便得到县、府、道都第一的优异成绩。山东学道施闰章(愚山)很赏识他。他对施闰章的知遇之恩,铭刻于心,在《聊斋志异·胭脂》中颂扬施:“真宣圣之护法,不止一代宗匠。衡文无屈士己也。而爱才如命,尤非后世学使虚应故事在所及”。从蒲松龄对施闰章的感念中,也多少可以窥见精神上受的某些影响。

进学第二年,蒲松龄就与同邑李希梅(尧臣)、张历友(笃庆)等少年秀才结为郢中诗社。蒲与张、李同年进学,当时正是同学少年,意气风发,“相期矫首跃龙津”。然而,科举对蒲松龄并非是直上青云的阶梯。继少年进学初露锋芒之后,“三年复三年”的乡试,却成了他终身难以闯过的关隘。

康熙三年(1664),蒲松龄曾读书于李希梅家,他们“日分明窗,夜分灯火”,在一起专心致志苦读了几年书,这不仅说明他们彼此间在思想、性格、道德、学问互有影响,而且说明,蒲松龄的渊博学识是从刻苦钻研中逐渐累积起来的。

对民间俚曲和鬼狐故事的兴趣

青年时代的蒲松龄,不仅奋力于举业,“冀博一第”,而且对流行于农民群众中的俚曲歌词产生浓厚兴趣,还能自度曲。同邑友人唐梦赉《七夕宿绰然堂同苏贞下、蒲柳仙》诗中写道:“乍见耆卿还度曲,同来苏晋复传觞”。蒲松龄一生作有许多小曲和十四种俚曲,特别是小曲,很可能其中就有青少年之作。

蒲松龄对民间传说故事,极感兴味。他的《聊斋志异》也就是在青年时期开始创作的。康熙三年,张历友在《和留仙韵》之二中有句:“司空博物本风流,涪水神刀不可求。君向黄初闻正始,我从邺下识应侯。一对结客白莲社,终夜悲歌碧海头。九点寒烟回首处,不知清梦落齐州。”从张历友这首诗中已明显地透露了蒲松龄不仅爱好清谈述异,而且在这时已开始志怪传奇类小说的创作了,只不过当时还没有《聊斋志异》之名而已。这就是说,蒲松龄对民间鬼狐故事的兴趣、写作志怪小说的热情,不是在功名无望、满怀“孤愤”的情况下才萌发的;而是在潜心举业的青年时代,就“雅好搜神”、“喜人谈鬼”,并且热心地记录、加工,从事创作。这是兴趣和才华的顽强的表现,也是成就《聊斋志异》这部伟大作品的一个不可忽视的因素。蒲松龄后来将一腔“孤愤”寄托于神话幻想小说而不是别的形式,是与他早年对民间异闻传说有特殊感情,对幻想小说形式的特别爱好有密切的关系。

幕宾生涯

康熙九年至十年,在蒲松龄的一生经历中是颇有特色的一年。这时他应同邑进士、新任宝应知县孙蕙的邀请,南下江苏去作幕宾。孙蕙请蒲松龄为幕宾,主要是因其为同乡可作亲信助手,蒲松龄才识过人,堪任文牍事,其中当然也有同情蒲松龄落拓不遇、家境窘迫的意思。孙、蒲既是同乡,又是老相识,彼此没有什么隔膜,蒲松龄除代孙蕙作酬酢文字,草拟书启、呈文和告示之类,还常随孙蕙行役河上,或游扬州。蒲松龄对孙蕙体恤民苦,忤河务大员,因而受到弹劾,更是同情。他在《闻孙树百以河工忤大僚》一诗中写道:“故人憔悴折腰甚,世路风波强项难。吾人祗应焚笔砚,莫将此骨葬江干。”诗写得极动感情,极言做强项令之难。另外他还有《三月三日呈孙树百,时得大计邸钞》和《大人行》都表现了自己位卑才短,无力相助,和对孙蕙处境的深切同情。

这年三月,孙蕙调署高邮,蒲松龄随往,然而,他已厌倦了幕宾生活,思家甚切,不时流露愿归返故乡的情思。如《旅思》诗云:“十年尘土梦,百事与心违。天逐残梅老,心随朔雁飞。初春疑乍冷,久客似新归。可叹金城柳,参差已十围。”《堤上作》诗云:“独上长堤望翠微,十年心事计全非。听敲窗雨怜新梦,逢故乡人疑乍归。”这里流露的既是思乡又是自伤。其中最为重要的一首诗是《感愤》:“漫向风尘试壮游,天涯浪迹一孤舟。新闻总入狐鬼史(别本“狐鬼史”亦作“夷坚志”),斗酒难消磊块愁。尚有孙阳怜瘦骨,欲从玄石葬荒丘。北邙芳草年年绿,碧血青磷恨不休。”这里抒发的是忧愤,是怀才不遇,表明自己不甘为人作幕一生。终于,在这一年的秋天,他便辞幕返回故乡了。

作幕生涯只有一年,但对蒲松龄的创作生活大有裨益。首先,这是他一生中唯一的一次远游,大开眼界,饱览风光,开阔了胸襟,陶冶了性情。一年间,他对南方的生活状况、风俗习惯也有所了解,这对他创作以南方为背景的那些作品,如《晚霞》、《白秋练》、《五通》等显然是不可或缺的;如《莲香》作于南游期间,是可以肯定的。其次,幕宾生涯使他有机会接触封建官僚机构的各色人等。可以说幕宾一年使他深入到封建官府心脏,熟悉了其中种种内情,这就为他在《聊斋志异》中描绘、揭露官场的弊害生出各种新巧的构思打下了厚实的生活根基。再次,在作幕宾期间,他还得以接触了南方一些能歌善舞的青年女性,如顾青霞、周小史,蒲松龄都有诗歌咏过她们。在《伤顾青霞》一诗中对这位歌女的不幸早逝,寄以深切的同情和哀伤,这与《聊斋志异》多篇对年轻鬼女的描写在精神上是相通的。另外,一年作幕使他搜集了大量创作素材。前面提及的那首《感愤》诗中所说:“漫向风尘试壮游,天涯浪迹一孤舟。新闻总入狐鬼史,斗酒难消磊块愁。”这里不仅表明他写作《聊斋志异》时间较长,也说明他积累较多。《巧娘》篇末注明是“高邮翁紫霞”提供的材料。还有,诗中把“狐鬼史”与“磊块愁”联系起来,说明这时作者已有明确的创作意图,是作为“孤愤”之书来写作了。

贫病交加 笔耕不辍

康熙十年八月初,蒲松龄自淮扬返里。次年,他应乡试,又没有中试,尽管他带着孙蕙的一封荐书,也没起作用。这时他的心情痛苦之极,每年“营巢抱卵,拙似春鸠,衔草随阳,劳同秋燕”,“场屋中更更漏闻”,“风檐下步步镂心”,结果还是“年年落魄”,使他“四十衰同七十者”。这时他真的是“三载行藏真落水,十年意气已阑珊”。

由于子女多而且小,天时又“连岁降奇荒”,康熙十一年淄川一带大旱,蒲松龄处于他坎坷一生中最艰难困苦的时期。所谓“贫因荒益累,愁与病相循”(《四十》);“大者争食小叫饥”(《寄弟》);“午时无米煮麦粥”(《日中饭》),都是这一时期写下的诗句,到他老母亡故时,以致无钱治具,告贷无门,最后不得不接受王如水的慷慨相助。这位小说家和诗人的穷困已达到了山穷水尽的地步。

可喜的是在此艰苦岁月中,蒲松龄依然坚持《聊斋志异》的写作,他虽也产生过“鬼狐事业属他辈”的念头,却始终未辍笔。就在四十岁那年春天,这部杰作初具规模,并开始流传,蒲松龄感慨之余,乃作《聊斋自志》一文以弁其首。文中写道:“门庭之凄寂,则冷淡如僧,笔墨之耕耘,则萧条似钵。”可见他是在相当清苦的生活中进行写作的。

坐馆四十年

家庭生活难以为继,又不愿为人作幕,也就只好到缙绅人家去坐馆了。大约从康熙十二年(1673)起,蒲松龄开始了长达近四十年之久的塾师生涯。

初始,蒲松龄在本邑城北丰泉乡王家坐馆,与王敷政的几个弟弟一正、居正、观正及其堂弟王体正相处极为融洽,时有诗歌唱和。蒲松龄在王观正死后写的悼诗《梦王如水》,尽情地抒发了他的沉痛之感,说明他们之间的深情厚谊。

蒲松龄大约在王家呆了两年以后,就到罢职归田的翰林院检讨唐梦赉家去做西宾了。唐梦赉极欣赏蒲松龄的才华,后数年唐梦赉为《聊斋志异》作序,说蒲松龄“幼而颖异,长而特达,下笔风起云涌,能为载记之言。于制举之暇,凡所见闻,辄为笔记,大要多鬼狐怪异之事。向得其一卷,辄为同人取去;今再得其一卷阅之,凡为余所习知者十之三四,最足以破小儒拘墟之见,而与夏虫语冰也”。可以说,唐梦赉是蒲松龄的知音,也是最早赞赏《聊斋志异》的人。

大约在康熙十七年左右,蒲松龄可能在刑部侍郎高珩家坐馆。康熙十八年(1679)蒲松龄的《聊斋志异》初次结集,作《聊斋自志》,高珩为之写序,阐述该书之特点和价值,以相推奖。这些都说明蒲松龄的艺术才华和《聊斋志异》的价值已受本邑名流所注目。然而康熙十七年,蒲松龄在乡试中又名落孙山,蹭蹬的命运和贫困的生活仍然在包围着他。

康熙十八年,蒲松龄年逾不惑,穷愁不遇,功名无望,贫病交加。然而可以庆幸的是,从这一年开始,他不再飘若萍梗,已有了一个比较安适的馆去坐,淄川五村西铺的显宦毕家,聘他为西席。蒲松龄遂设帐于绰然堂。毕家在明末是个名门望族,号称“三世一品”、“四士同朝”。蒲松龄的东家是刺史毕际有。这位毕际有,字载绩,顺治三年(1645)拔贡入监,考授山西稷山知县,后升江南通州知府。因解运漕粮,积年挂欠,赔补不及,康熙二年(1663)被罢官。以刺史称之,乃指其通州知州职衔。毕际有喜读书,精于鉴赏,风雅自命,在南通州做官时便广交名流,与江南大名士陈维崧、孙枝蔚、杜凌、林茂之等结识,“夜夜名流满高宴”。归田后,虽仍留心翰墨,有所著述,辑成毕自岩《石隐园集》,还曾助修邑志,但年事渐高,对于东山再起、光大祖业已然无意。

毕际有聘请蒲松龄来家设帐,一方面是为了教几个孙子读书,但另一方面,蒲松龄也是他清谈的伴友,文字的代笔。这样,毕际有对待蒲松龄比较友好,宾主相处十年,一直比较融洽。

毕刺史家的丰富的藏书开扩了蒲松龄的眼界,也为他提供了一个较好的读书和写作的环境,更有意思的是毕际有虽曾为贵官,但思想较为开明,并不歧视小说家言,不以他家的塾师谈鬼说狐,撰写艳情小说为侈陈怪异,有乖风化,不仅不加干涉,甚至风雅相属,赞助《聊斋志异》的创作。他除了提供一些素材外,还亲自为《聊斋志异》撰写短文,其中《五羖大夫》和《鸲鹆》两文,篇末明白地写着“毕载绩先生记”、“毕载绩先生著”。这对蒲松龄继续创作《聊斋志异》,该是一种鼓励吧!

毕际有死后,其子毕盛巨主持家务,宾主年纪相仿,长时间同桌共食,相互依傍,直是如同兄弟。蒲松龄在这样的环境中,度过他后来的三十年。除了以有限的时间出游、应试和抱病归家外,几乎全在毕家度过。

在这期间,文坛上的一段佳话出现了。大约在康熙二十七年春暮,文坛两俊秀相识。困守穷庐的秀才蒲松龄结识了位居台阁的诗坛盟主王士祯(字子真,一字贻上,号阮亭,又号渔洋山人)。

毕、王两家,世代联姻。毕际有的夫人是王士祯的从姑母。王士祯与蒲松龄会面,就是在毕家。蒲松龄与王士祯两人一朝相晤,便结下了文字之交。康熙四十七年(1708)蒲松龄有《王司寇阮亭先生寄示近刻,挑灯吟诵,至夜梦见之》七绝二首,其一云:“花辰把酒一论诗,二十余年怅别离。曩在游仙梦中见,须眉犹是未苍时。”

王士祯返回新城后,主动写信给蒲松龄,而蒲松龄对王士祯的态度是尊敬和爱戴。维系他们之间的纽带则又是《聊斋志异》一书。据说,王士祯非常欣赏《聊斋志异》,他未等全书脱稿,就“按篇索阅,每阅一篇寄还,按名再索……或传其愿以千金易《志异》一书”,其中有些话虽不可信,但王士祯对《聊斋志异》颇为赞赏则是事实。比如,他曾写过若干条眉批,并在蒲松龄五十岁那年写诗推崇《聊斋志异》,这就是那首为后世广为传诵的诗:“姑妄言之妄听之,豆棚瓜架语如丝。料应厌作人间语,爱听秋坟鬼唱时。”蒲松龄也有诗酬答:“志异书成共笑之,布袍萧索鬓如丝。十年颇得黄州意,冷雨寒灯夜话时。”王士祯对蒲松龄的情意,对《聊斋志异》的称誉,不仅对蒲松龄是一种鼓励,也使《聊斋志异》飞出淄川,广为社会所知了。

由于孩子们渐次长大,蒲松龄的家境也日趋好转,到他七十一岁撤帐归来时,其家已是一个小康之家了。在这段时间内,他没有续写《聊斋志异》的迹象,但还坚持诗文、杂著的写作。