明治天皇(本名睦仁,1852年11月3日-1912年7月30日),出生于山城国,孝明天皇第二子,日本第一百二十二代天皇。

166年前,也就是公元1852年的11月3日,日本明治天皇出生。他是孝明天皇的第二位皇子。1860年,他被定为储君,并赐名睦仁。庆应三年(1867年),在倒幕运动期间,孝明天皇突然死去,十六岁的睦仁继承皇位。

此后近50年间,日本从落后封闭的封建国家,一跃成为君主立宪制的现代大国。欧美数百年间的变化,在明治天皇在位的四十余年中急速上演;后世日本的命运,在此亦有端倪。

“历史不过是追求着自己目的的人的活动而已。”要想对明治维新与现代日本获得更深入的认识,不得不提及一个枢纽人物——明治天皇。明治天皇在位的45年中,欧美百年风潮迅速涌入,这是近代日本改革最为显著的时期,现代日本的命运已初见分晓。因此,日本人称明治天皇统治时期为“明治中兴”,明治天皇也成为维新时代的象征。

明治天皇的一甲子,刚好与日本近代化从胎动、发生到坐大的全过程重合。在彻底挣脱了此前被列强强加的枷锁之后,又反手把枷锁套在了周边国家的脖子上,完整演绎了所谓“打不过就加入他”的强者逻辑。而毋庸讳言,在这个闭环逻辑的推演进程中,明治天皇扮演了极其重要的角色。

小时候,我从《参考消息》上读到过一个故事,类似于编舟记,说某国几个语言学者致力于某太平洋岛国濒于灭绝的极小语种的抢救,准备编纂一本那个语种的辞典。但因为整个“文明世界”几乎没有关于那个岛国的资料,这种“编舟”的工作需从人类学调查开始,其艰难可想而知。经过学者们胼手胝足、前仆后继的努力,终于在我读到这个故事的那一年,由一家权威出版社推出了那部辞典。为纪念这种旷世的学术劳作,辞典被命名为《我们登上了不可攀登的山峰》。

不知为什么,当我读完唐纳德·基恩(Donald Keene)这本953页的“板砖”的时候,悠然想起了那个故事——我当然不尽是在形容自己阅读的艰苦,也是对这本人物传记的评价。艰巨的学术劳动与登山确实有一拼,都是定力的试炼。且一部卓越的传记,不是一两座山峰,而是峰峦叠嶂,险象环生,高潮迭起。而作者既是登山者,也是造山人。非如此,便不能给读者以“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的迷人代入感。

缘起·评价

大约是1997年前后,唐纳德·基恩积二十五年之功,终于完成了卷帙浩繁的《日本文学史》(十八卷)的写作,在日美和国际学界赢得了崇高声誉,被媒体誉为“生命工程”(Life Work)。对此,基恩在谈笑风生之余,有自己的想法:“所谓‘生命工程’,是写完最后一页就死。可我还不想死,何不再练一个‘生命工程’呢?我身体不赖,头脑未衰,想做一件此前未做过的事。”刚好出版社来问“接下来的工作”,基恩随口答曰:“想写本日本人的传记。”不过,横竖是一次挑战,这次他想避开文学,寻求新的出发点——写本历史人物的传记。

对写过文学史的人来说,文学与历史之间,并没有一道鸿沟。基恩也喜欢平安朝和元禄时代,但最吸引他的,是日本史上最大的变革期明治时代。而关于明治文化和历史的书籍虽汗牛充栋,但明治天皇这个“时代剧”主角中的主角,却几乎从未登场。权威的《不列颠百科全书》中,关于三船敏郎的条目有38行,三岛由纪夫有79行,而明治天皇仅有区区8行。也许恰恰是这种“知识不对称”的状况,构成了基恩挑战的动力,也成就了其学术野心。

在日本学领域,基恩很可能是最伟大的学者,不仅是当世的,其重要性也将超越史上的东洋学耆宿。他从不讳言自己的研究对象是“日本的一切”,而研究方法之圭臬,是一网打尽:只需翻阅一下书末逾百页的注释中所提到的英日文著作、论文,便不得不为作者学术视野之广袤而脱帽,仅宫内厅编纂的全十三卷、逾万页的《明治天皇纪》,便足以令人望而却步,遑论其余。其次,《明治天皇:1852—1912》是一部严格按照西方传记文学的行业标准打造的人物传记。惟传主是长寿的帝王,且执掌国玺的时间刚好覆盖了十九世纪中叶到二十世纪初这个日本与世界大变局的“长时段”(法国历史学家费尔南·布罗代尔语),睦仁的教养和趣味、思想与决策,包括其与同时代各路精英和列国政要之间的互动,才超越了传主自身的存在,而构成了一部恢弘且沉重的日本近代史,同时也是一部转型文化史和世相史。

改元·帝王学

1867年(庆应三年)1月30日,孝明天皇驾崩。这位面对“黑船来航”的巨大压力,为了“公武合体”“攘夷”的政治理想,而与德川幕府和判藩缠斗一生的君主,思想保守,放荡而焦虑,死因有些蹊跷,得年仅三十五岁。英国驻日外交官欧内斯特·萨道义(Ernest M. Satow)爵士在他的回忆录《明治维新亲历记》中写道:“他离开了政治舞台,留下一名十五六岁的男孩作为继任者,我们无法否认,他死得恰是时候。”旁观者清,萨道义的话,道出了老天皇无力应对的坚硬的时代矛盾。

2月13日,幼主睦仁登基,成为新天皇。不过,因服丧的缘故,登基大礼在一年后的8月27日才举行。同年9月8日,庆应改元为明治。也是从明治天皇起,确立了“一世一元”(即一代天皇一个元号)制。“明治”的元号,取自中国《易经》,所谓“圣人南面而听天下,向明而治”,基恩认为,颇合睦仁的治世性格。睦仁是孝子,长久地沉浸在对父皇的缅怀中,写了四十余首和歌,其中三首提到了天皇肩负的责任。从这时起直到生命结束,和歌几乎是明治天皇宣泄个人情感的唯一途径,据说一生创作了十万首短歌。

睦仁继位后,虽然围绕日本的“国际大气候”和“国内小气候”更趋紧张,但旋即卷入宫中为他安排的选妃活动中。年轻的天皇也许是从父皇的英年早逝意识到某种龙脉延续的责任,似乎也乐于被卷入。

最有力的候补者,是权大纳言、左近卫府将军一条实良的妹妹一条美子。美子集容貌、家世和教养于一身:三四岁即诵读《古今和歌集》,五岁咏短歌,十二岁而吹笙;能乐、茶道、花道,样样精湛;且从未生过大病,八岁时就打过天花疫苗,健康而敦厚,不啻为理想的新娘,天皇自己也很中意。但有一个小问题:美子年纪比睦仁长了三岁,这个年龄差被认为不够吉利。不过由摄政亲手将美子的生年从1849年改到了1850年,且在天皇接见她之前,一切都准备就绪了。待睦仁的服丧期过后,1869年1月11日,举行大婚。当日,美子便被指名为皇后。

从美子留下的洋服裙装看,她身长不高,但照片上则不显。拜谒过皇后的外国人留下了一些记录,无一不夸赞其惊人的美貌,说有种“凛然之美”。不仅人美,美子皇后的情商也极高,与天皇一生琴瑟和谐,感情甚笃,且在某些国务活动中,展现了卓越的社交才能。但美中不足的是,婚后方知:皇后不能生产。如果是在德川中期,说句极端的话,谁当天皇可能都无所谓,女性天皇也不是大问题。可在以天皇为民族国家统合象征的明治期,皇子皇女则是皇室“标配”。于是,侧室应运而生——此乃后话。

因禁忌、避讳等原因,在日本学者的著作中,关于明治天皇的形象少有直接描绘。而外国人则基本无甚顾虑,把对睦仁的印象直接诉诸各种文本。据英国全权公使哈里·巴夏礼(Harry Parkes)爵士的随行翻译米特福德(A. B. Mitford)回忆:

未成年时的天皇嘴形不太好,显得有些突下巴,但脸部轮廓很匀整。不过,他喜欢在脸上搽白粉,涂红色或金色的口红,剃掉眉毛并在上额上画假眉,甚至染黑齿。走路的姿态也有些奇怪,看上去好像不是自个的脚似的。

这是因为少年天皇深居于奥(即后宫)中,在女官的呵护下长大,天长日久,耳濡目染,从行为举止到步态也有些贵族女性化的缘故。不过,即位十二年后,当美国前总统格兰特(Ulysses S. Grant)将军来访时,青年天皇已出落成“型男”,举止优雅从容。随行的美国作家约翰·拉塞尔(John Russell Young)在手记中如此写道:

天皇站在那儿,保持不动的姿势。年轻,高挑,比普通日本人个子高,对我们来说,则是标准个儿。印象深刻的容貌,口唇令人想起哈布斯堡家族的血统。多肉的额头有些窄,头发、唇髭和鬓须漆黑。在美国来说算是浅黑的肤色,由于发色的缘故,显得更黑。从表情上看不出任何情感流露,如果没有那一双黑闪闪的瞳孔的话,几乎误以为是立像雕塑。

幼少期的睦仁,曾跟书道家有栖川宫帜仁亲王习书法,随文学者伏原宣明学汉文,素读过《论语》《孝经》《中庸》《大学》等汉籍,加上《日本书纪》《神皇正统记》等日本古典。和歌是天皇的必修课。睦仁之喜爱和歌,在历代天皇中无出其右,不仅是读和写,也颇了解和歌的传统,精通《百人一首》《古今集》等经典。

不过,就教育内容本身而言,实际上仍是那个时代典型的贵族教育,与父皇乃至几个世纪前的祖先相比,无甚大别,“尽管孝明天皇一直对西方侵略者忧心忡忡,但他并不认为有必要让儿子了解夷人的危险”。直到即位后,才增加了一些应对“动荡时代”的课程,如世界地理、世界史和科学,还有德语。为了让从小跟女官生活的睦仁改掉身上的“娘炮”气,又追加了骑马课。睦仁原本就不是一个用功的学生,对语学缺乏兴趣,故德语的学习未能持续。最投入的是骑马——简直是过于投入,乃至隔天一骑的节奏,令侍从们感到有课业荒疏之虞,遂压缩至每月六次。

1871年(明治四年),原熊本藩主细川护久的老师、杰出的朱子学者元田永孚来东京提交藩知事对朝廷的建白书,旋即留在宫中,成了事实上的太傅,侍奉天皇到死。元田是启蒙思想家、日本近代化“总设计师”横井小楠的弟子,作为不世出的儒学者,颇得恩师的实学真传。所谓“实学”,现在说来,好像专指那些与理论、哲学等抽象知识相对应的,诸如工程、医学等“实际的学问”。但在元田时代,则有不同的含义。其定义可追溯到朱熹,后经横井小楠廓清,其内涵进一步清晰化,一言以蔽之,就是经世致用之学。用基恩的表述,“与一些儒家学者的抽象思考相比,这种哲学非常适合现代国家的统治者”。所谓“知易行难”,与知识本身相比,能将其内化并付诸实行,才是儒教的本意。

在时人眼中,元田其人可能只是一介保守主义者,但在明治天皇及其近侍的心目中,则是使“君德大成之苦劳者,是明治第一功臣”。推崇至此,可见睦仁对实学之看重。事实上,正是元田入宫之后,睦仁的教育才从一般的贵族蒙学转向了帝王学。基恩当然知道,睦仁“明显不是一名知识分子”,但他在系统考察了天皇一生事功与行止及同时代人对其评价之后,得出的结论,是《论语》中的一句话:“刚、毅、木、讷,近乎仁。”而元田所授之荦荦大者,基恩认为有二:义务感与克己心。

义务感·克己心

睦仁在京都的御所里长大,第一次走出御所是在元服(成人式)之后,去了作为幕府象征的二条城出席朝议,商讨讨贼事宜。即位大礼过后,1868年9月20日,天皇一行逾3300人的大部队踏上了东京“行幸”之途,沿东海道东上,一路对老病困厄者施舍撒钱,所费甚巨,确也起到了收拾民心之效。对天皇来说,则是一连串“零的突破”:在静冈的潮见坂,第一次见到大海,也是有史以来,天皇与太平洋的初次“照面”。天皇静默不语,木户孝允则大声说:“从今天开始,帝国的荣耀将光照四海。”第一次仰望富士山,内心激动难抑,乃至抵东京之前,便命近侍们咏和歌以表达心情。过热海时,天皇走下神舆,好奇地看农人们收割稻子;在箱根看当地的名射手猎野鸭;在大矶时,看渔人拉网……从品川进东京城后,为东京市民布施三千樽清酒,发放锡制得利(酒壶)和鱿鱼干,折合黄金约一万五千两。让市民休市歇业两天,以志庆祝。一行在东京滞留两个月后,“还幸”京都。

翌年春,再度“行幸”时,便事先布告,奉行简素方针,谢绝一切欢迎仪式,沿途见百姓安居乐业,并无惊扰,一行人低调进城。二次东京“行幸”后,天皇八年未回京都。不仅皇居,多数政府机构和外国公馆也都迁到了东京。但天皇惟恐京都的市民伤心,对迁都事宜不予正式公布,却对回京都不复称“还幸”,而是以迁都前意指从御所外游的“行幸”称之。以如此某种“暧昧”的方式体恤故乡子民的护都之情,用心可谓良苦。

与在御所和皇居中的日常执务生活相比,巡幸颇艰苦。在野外宿营地睡觉时,会遭大群蚊虫袭扰。可说服天皇进蚊帐,却是一件费口舌之事。因为睦仁想借机体验一把没有蚊帐的民众的生活:“像贵族那样躺在舒适的蚊帐中,就难懂子民们的心情。没有蚊虫侵扰的巡幸,不是真正的巡幸。”

对此,基恩评价道:

“巡幸的目的何在?要我说,其实首先是为了天皇的教育。孝明天皇可以说几乎不了解日本,也没兴趣了解。即使有凭自己的意志走出御所的时候,充其量也就是到贺茂神社和石清水八幡宫一类的地方,做一番祈愿攘夷的‘巡幸’罢了。”

而睦仁巡幸则要频密得多,从北海道到四国、九州,历时之长,路线图之广,在天皇史上是空前的。基恩认为,这是出于天皇的义务感——做自己认为该做的。

睦仁自即位以来,始终坚持出席内阁会议,从开始到结束,一次不落。盛夏时节的阁议,溽热难当,但睦仁从未表现出丝毫的不耐烦。偶尔在会后把议长叫来,就某个问题提出质询。但在开会时,他只是坐在那儿听,并不发言,更不会打断大臣的发言。因为他觉得出席阁议,是自己的义务。

除了出席阁议外,他认为天皇还应该就某些重大战略决策召开御前会议。明治天皇肯定是召集御前会议最多的天皇,仅在甲午中日战争中,便开过九十余次。一个对比是昭和天皇裕仁,据说只亲自召集过两次御前会议。

甲午战争时,睦仁前往广岛,亲自坐镇大本营,长达七个月。侍从们为天皇身边长期无人照顾而深感不安,提议叫女官或皇后过来,被天皇拒绝:“那些第一线的士兵们有妻子陪伴吗?”数月后,美子皇后终于被恩准来到广岛,且带来了一群女官,其中包括天皇最宠爱的两名侧室。在广岛逗留期间,皇后就下榻在大本营后面的公寓中。但在近一个月的时间里,天皇都未曾去看过她。不过,在她离开广岛前的最后时日,天皇到底还是和她团聚了:“一天晚上,天皇得空去看望皇后。从那以后,天皇夜夜都去那里,次日早上才回到帝国大本营。”

基恩还注意到,明治天皇有强烈的克己心,他不会像法兰西国王路易十四那样,过度自我宣传,巡幸之处,必建铜像。明治天皇直到驾崩,也未建过自己的铜像。这点确实有些不可思议:在东京上野公园、靖国神社等公共场所,到处立有明治期“英雄人物”的铜像,但从未见过明治天皇的塑像,纸钞、硬币和邮票上也未见其容。基恩觉得,“日本国民对明治天皇的尊敬之念,是在他长期治世的过程中自然培养的一种感情”。

立宪·流变

明治天皇统治伊始,颁布《五条誓文》,号召天下“广兴会议,万机决于公论”。无论誓文出台的背景如何,实际上都具有一种天皇承诺的意味,即开设议会,国政在宪政的框架下运作。但这种立宪承诺,说白了,无非是皇国统治者对臣民自上而下的许诺,既无推进路线图,亦无限制王权、扩大民权的硬约束,类似于“拍胸脯”。其间,虽经历过波澜壮阔的自由民权运动等社运的推动,但仍难以撼动“有司专制”的坚硬现实。

应该说,政府不是没有压力,但压力主要在外而不在内:列强的不平等条约和治外法权一日不废,日本便无“独立”可言。就条约改正问题,1871年12月,日本派出了由右大臣岩仓具视为全权大使,以大久保利通、木户孝允、伊藤博文和山口尚方为副使的超豪华阵容遣外使节团,巡访欧美诸国,历时近两年。但预期目标的修约问题几乎无从谈起,使节团被迫中途修正计划,变成了对列国社会政治状况和产业发展情况的考察,一行人铩羽而归。

正攻不灵改佯攻。1883年(明治十六年)11月,外务卿井上馨携年轻美貌的夫人井上武子主持了鹿鸣馆的落成典礼。鹿鸣馆坐落于东京市中心日比谷(今法务省旧馆),是政府倾国力而建的迎宾馆,旨在“以子之矛攻子之盾”——以西餐、鸡尾酒加军乐队和化装舞会的形式,对列强展开软实力外交(所谓“鹿鸣馆外交”)。这座取名自中国《诗经·鹿鸣》的古典主义风格建筑,由英国建筑大师乔赛亚·康德(Josiah Conder)设计,耗资甚巨(总耗资18万日元,外务省办公大厦才4万日元),美轮美奂,被看成是明治期洋化运动的集大成作品。

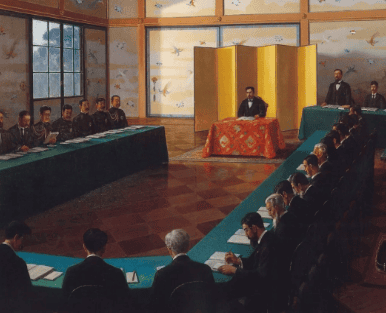

1886年6月,明治天皇在枢密院会议上审议宪法草案,右侧站立者为伊藤博文。圣德纪念绘画馆,五姓田芳柳绘。

以井上馨为代表的洋化派天真地以为,鹿鸣馆的夜夜笙箫,定能软化洋人,最终达成终结治外法权的“悲愿”。一时间,鹿鸣馆成了风尚的代名词。但是,日人真诚的文化公关,并未取得多大实效:

鹿鸣馆这一交际场所在多大程度上推动了不平等条约的结束,很值得怀疑。与日本人的期望背道而驰的是,对于日本人为证明其能够轻松自如地掌握像欧洲人那样行为举止所做出的努力,参加舞会的欧洲人不为所动。事实上,他们发现身穿昂贵外国服饰的日本男女看起来很有趣,甚至很滑稽。

结果,除了浮世绘中冒出一批前所未有的舞踏会题材的作品之外,无非多了几部用法文、英文出版的小说而已。前者基本是日本绘师对洋化运动的正面描写,而后者则清一色是“辱日”之作,有些很露骨,称那些身穿燕尾服、鲸骨裙的洋范儿东洋男女为“猴子”“狒狒”。

在鹿鸣馆外交黯然收场后,明治政府的战略脚步才终于踩到了正点上——立宪开始加速。1889年(明治二十二年)2月11日(即神武天皇即位之日),明治天皇在供奉着“三神器”之一八咫镜的宫内贤所颁布了《皇室典范》和《帝国宪法》。发表敕语后,天皇象征性地将《帝国宪法》交给总理大臣黑田清隆,此举旨在表明是“吾皇赐宪与日本”。在同一天颁布的诏书中,天皇宣布将在1890年召开议会,宪法将于召开议会的当天生效。

明治宪法虽然是一部天皇主权的“钦定宪法”,有天然的缺陷和程序错误,但的确是亚洲国家中最先进的宪法,标志着日本成为立宪国——尽管距《五条誓文》中的立宪承诺已经过了一代人的时间。紧接着,在明治宪法的框架下,仅用了不到十年的时间,便先后出台了五大法典,即《民法》《商法》《刑法》《民事诉讼法》和《刑事诉讼法》,出版了《六法全书》。

从后往前看,无论以何种标准来衡量,明治中期立法精英们的努力都值得评价:这些在当时看来,完全与日本的传统绝缘,用“拿来主义”的方式,在从德法等国照搬的框架上构筑的法律体系,像一件松垮肥大的外套,硬是套在了日本的身上。但随着其后产业社会文化的发展,日本的体格逐渐发育,竟奇迹般地适应了外套的尺寸,全无违和感。乃至一个多世纪后的今天,除了宪法和刑法外,其它几种法律的基本架构仍在沿用。对此,法学家川岛武宜评论道:

某种意义上,可以说明治期气势恢弘的法典体系与鹿鸣馆一样,是日本“文明开化”的装饰,后进国日本的装饰。不过,法典的起草者们,显然基于对未来国家与社会的预测,认为随着日本生活的变化,这些法典总有一天会变得合乎实情,顺理成章。

事实证明,以“举国体制”倾力打造、上流社会总动员的鹿鸣馆外交未能做到的,“外套”做到了。1894年(明治二十七年),英国率先废除了治外法权条款。接下来,列强纷纷仿效英国,逐渐撤废,到1911年(明治四十四年)——即明治天皇驾崩的前一年,全面废除。至此,“安政五国条约”以降,日本头上被套了半个多世纪的“紧箍咒”,终于消失了。多年的媳妇熬成婆,此乃日本以成为列强而彻底摆脱列强控制的标志。

不过,问题也来了:司法体系的外套一旦成了自个的,便松紧不由人,纽扣系到哪一颗,也基本是自己说了算。如果说,外套刚被人套上身之初,因松垮,体格尚未完全适应,还多少有些紧张,为在人前显得不那么逛荡,非得系上从上到下每一粒扣子的话,越到后来,活也变得越来越糙了。

1891年(明治二十四年)5月11日,访日的俄国王子尼古拉二世在琵琶湖畔的大津街道上遇刺受伤,被送往京都。刺客是当地警察津田三藏,当场被捕。正值日俄关系高度敏感时期,明治政府很怕事件会引起连锁反应。天皇第一时间赶赴京都探望,深夜抵达王子下榻的酒店,吃了闭门羹,并不气馁,翌日一早又去拜访,并向王子保证“将立刻严惩凶手”。围绕凶手津田的判决问题,皇室、内阁与大审院之间展开了一场攻防战:

元老和大臣们一致认为,除非处决津田,否则无法对俄国交代,后果将不堪设想。至于罪名,他们主张采用《刑法》第116条:凡企图加害天皇、皇后或皇太子者,一律处以死刑。唯一的问题是,这条是否适用于外国皇室成员。5月12日,总理大臣松方正义和农商大臣陆奥宗光紧急会见大审院院长儿岛惟谦,郑重警告他,“伤害俄国民众的感情将造成大患”。但儿岛坚持不适用《刑法》第116条的立场,而力主以第112条和229条中规定的普通杀人未遂罪来审判。5月20日,儿岛率大审院一行法官到御所求见天皇,并接诏书,曰:“今次露(俄)国皇太子之事,应注意速处理。”

对天皇诏书的多重解释空间又引发了新一轮拉锯战。儿岛力排众议,顶住内阁的巨大压力,坚守法律立场:

法官也只是遵照天皇的旨意行事。采用第116条将违反刑法的规定,违背宪法,在日本历史上留下一个千年都无法擦涂的污点,并且还会亵渎帝王的美德。此外,这还会给法官留下不公正、不诚实的恶名。

5月25日,大审院毅然作出判决:判处津田三藏无期徒刑。津田被送往北海道监狱,1891年9月30日,死于肺炎。

然而,这种对“法治”的坚守,并没有维持多久。1909年10月26日,天皇的左膀右臂、内阁总理大臣伊藤博文准备就“日韩合并”问题,与俄国财政部长可可夫切夫(V. N. Kokovtsev)在东清铁路哈尔滨车站会谈,结果遭到韩国志士安重根行刺。安开了六枪,其中三弹命中要害,伊藤三十分钟后气绝身亡。据说,当他得知刺客是个韩国人时,说的最后一句话是:“这该死的蠢货。”

很快,安重根被引渡给日方,囚于旅顺的日本监狱。安重根极富人格魅力,博览群书,很会演讲,赢得了包括检察官和典狱长在内的周围日人的同情和尊敬,待遇颇好,乃至安在狱中撰写了自传,系统阐述自己的民族主义革命理念。安长于书法,字不论大小,遒劲豪放,自成一体,曾为狱卒们写过五十多枚条幅,落款均为“于旅顺狱中大韩国人安重根书”。其中一张写着“一日不读书,口中生荆棘”,正是其人生写实。

审讯结束后,检察官沟渊孝雄亲自给他递香烟,并在随后的闲聊中安慰安说:“按照你刚才说的话,显而易见,你是东亚义士。我相信,不会对义士判死刑的。你无需担忧。”应该说,彼时,至少在法律界司法专业人士的心目中,十年前“大津事件”的案例犹在,对法治的理想尚未熄灭。

可是,形势却急转直下,“尽管沟渊再三让安重根放心,但判决已经事先定好了。2月14日,安重根被判处死刑”。而且,判决不是由法庭上的法官、陪审官们做出的,“而是来自外务省”。安重根没有上诉,但请求推迟两周执行,以便完成《东洋和平论》的写作,遭法庭拒绝。安被处刑后,典狱长栗原贞吉沮丧、失望至极,遂辞去公职,从满洲回到了日本家乡。

1911年1月18日,在对所谓“大逆事件”的空前规模的审判中,包括著名左翼知识分子幸德秋水在内的二十六名被告中,二十四人被判处死刑,其余两名判监禁。翌日,天皇下御旨,予以“恩赦”:二十四名被判死刑者中的十二名改判无期徒刑,但另外十二名维持原判,其中包括幸德秋水。幸德与事件无关,是检察官和法官们当时就掌握的事实。但在令人窒息的时代空气中,言论空间收紧,法治后退,幸德秋水和他的小伙伴们终于成了牺牲。

立宪后仅一代人的时间,大审院的大法官们便从曾几何时不惜对抗内阁皇室的自信满满,坠落到只能奉御旨签字画押的存在,令人唏嘘,是时代的悲剧,也是法治的悲哀。这时,睦仁的身体已大不如前,感到来日无多了。

性情·怪癖

如果从公、私两面来透视明治天皇像的话,我们可以说:作为“公人”的天皇克己奉公、高度自律,是极富卡里斯玛的政治领袖,近乎“道德完人”。这一点,从国民的评价和曾拜谒过其本人的外国人的回忆录中,都能得出这种结论;而作为“私人”的睦仁,则是一个性情中人,多少有些怪癖,以一般日人的标准来看,甚至有相当“怪咖”的一面。

大概是从小在内陆城市京都长大的缘故,睦仁讨厌生食,极烦刺身,绝对不碰海鱼,喜欢河鱼。对红肉,则来者不拒,牛羊肉均喜食。如果说这些饮食习惯是典型的老京都范儿,尚能理解的话,那么他身上其它趣味,简直很“反日本”了:如不喜欢花,每年樱花时节,尽可能不去赏花;如不喜欢洗澡,没那么爱清洁,在夏天以外的时间,从来不泡浴盆,等等。睦仁爱酒,终生不渝,且喝必大酒,喝到深夜甚至天明也不在话下。后德国医师见他过于贪杯,劝他不妨少饮日本酒,改喝葡萄酒和香槟。睦仁采纳,但随后又爱上了后两种。山县有朋颇担忧,劝他节制,至少夜里不要喝。美子皇后也写有劝宥陛下酌量的和歌。

极端讨厌摄影,终生只拍过两帧照片,均是在二十岁之前。有一帧见诸各种传记和政府公关册子的“御真影”:身着统帅服的天皇,右肘置于桌上,帽子放在手边,左手握日本刀柄,须发漆黑,目光炯炯……但其实那不是摄影,而是宫廷雇佣的意大利画师爱德华多·吉欧索尼(Eduardo Chiossone)的写生作品,一幅具象绘画——1888年(明治二十一年)的一次宴会上,隐身于隔扇后面的洋画师对天皇的速写。

天皇生活可以说相当节俭。居所与一般华族没什么不同,穿带补丁的军服,靴子也拿出去修理过,用笔毫都秃了的毛笔写字……最大的奢侈是喜欢用留声机听音乐,唱片基本都是军歌。晚年又迷上了看电影。不过,生活中也有矛盾的地方。据近侍日野西回忆,天皇喜欢钻石。而最爱的是法国香水,三天就用一瓶。

睦仁很介意自己的体重,甚至到了有些神经质的程度。他过去喜欢读报,包括几种外国报纸,也会浏览一下标题。但1887年(明治二十年),有一份报纸上写“天皇的体重超过二十贯(约75公斤)”,他认为是故意编排他,便不再读报了。还写了首和歌杯葛报纸,算是报复。

可也是怪事:如此介意体重的人,竟无视自身的健康,且讨厌医生——不是讳疾忌医,而是根本就不在乎,更不配合治疗。睦仁晚年,受糖尿病、慢性肾炎、肝炎、肠胃炎、脚气症等多种疾病的困扰。他的眼睛和牙齿都出了问题,看远处费劲,吃东西时很小心,绝不碰硬东西……却尽量避免看医生。

1912年(明治四十五年)夏,猛署。一天晚餐时,天皇照例喝了两杯葡萄酒,突然感到眼睛有点花,身子从椅子上滑下来,躺到了地板上,随后就陷入了昏迷。日本报纸纷纷以号外报道了天皇危笃的消息。7月30日零时四十三分,天皇驾崩,直接死因是心脏衰竭。享年六十岁。

驾崩当日,子爵藤波言忠在获得皇后的恩准后,首次、也是最后一次测量了天皇的身长:五尺五寸四分,约合一百六十七公分。考虑到天皇的年龄,他早年应该更高一些,在彼时的日本,算得上身形魁梧。但也许是出于对天皇生前忌讳的尊重,无人提出测量体重的请求。

《征韩论之图》,杨洲周延所绘。左上岩仓与有栖川宫之间应是明治天皇。神奈川县立博物馆藏。

国运·历史

天皇出生于京都,也爱京都。但碍于身份,长年不得归省。他生前曾对西园寺公望说:“朕喜京都,故不能访京都。”驾崩后的天皇,魂兮归来,葬于京都南郊的伏见桃山。

爱德华多·吉欧索尼所绘的明治天皇像。

明治天皇的一甲子,刚好与日本近代化从胎动,到发生、生根、坐大的全过程重合——从偏安于太平洋一隅的“蕞尔小国”,豹变为不可一世的帝国。在彻底挣脱了此前被列强强加的枷锁之后,反手又把枷锁套在了周边国家的脖子上,完整演绎了所谓“打不过就加入他”的“强者”逻辑。而毋庸讳言,在这个闭环逻辑的推演进程中,人间天皇明治大帝扮演了极其重要的角色。是耶非耶,既见仁见智,也关乎立场,既是国运,也是历史。