李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字 ,对于想了解历史故事的朋友们来说,李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字是一个非常想了解的问题,下面小编就带领大家看看这个问题。

原文标题:釋上博簡中讀為“曰”的一個字

(武漢大學簡帛研究中心)

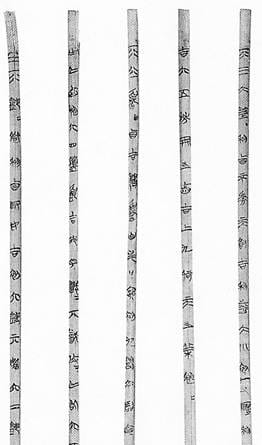

上海博物館藏戰國竹書中有一個字,用法與“曰”無別,而寫法特異。其字形如下:

A:1

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字 2

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字 3

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字 4

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字

所在辭例如下:

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字可得而聞歟?”孔子A1:“亡聲之樂,氣志不違。” 《上博(二)·民之父母》簡10

……孔子退,告子貢曰:“吾見於君,不問有邦之道,而問相邦之道,不亦愆乎?”[1]子貢A2:“吾子之答也何如?”孔子A3:“如

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字。”《上博(四)·相邦之道》簡4

“食肉如飯土,飲酒如

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字,信乎?”子貢A4:“莫親乎父母。死不顧生,可言乎其信也。” 《上博(五)·弟子問》簡8

關於A1,整理者濮茅左先生說:

根據文意此字應為“曰”,或其同義字,字形頗為特殊。[2]

關於A2、A3,整理者無說。關於A4,整理者張光裕先生說:

“曰”字寫法異于他簡,同篇之中“曰”字有兩種寫法者,亦嘗見諸《上海博物館藏戰國楚竹書(四)·相邦之道》第二及第四簡。[3]

李守奎等先生編著的《上海博物館藏戰國楚竹書(一——五)文字編》把A1~A4列在“曰”字下常見的形體之後,又於A1下注云:“字形做‘工’形,疑為訛書。”[4]按,和A2~A4對照來看,A1只是把字形中的“乙”字形寫得較為扁平,而且筆劃矩折,導致其兩側兩個短橫與“乙”字形上下兩橫筆相連,遂與“工”形似而已,並非訛書。

黃錫全先生認為A1是“于”字:

此字是“于”字,對照後面的簡11“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”就清楚了,只是下部豎丿墨蹟脫落。曰,匣母月部。于,匣母魚部。以“于”為“曰”,典籍似未見。此當類似於典籍“曰”或作“粵”。[5]

禤健聰先生認為是A所從是“乙”字:

上揭之字當分析為從乙,乙亦聲,左右兩點或表示人說話時氣從口出。乙是影母質部字,曰是匣母月部字,二字讀音相近。《說文》:“曰,詞也。從口、乙聲。亦象口氣出也。” 楚簡“曰”字作

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字的寫法,楊澤生先生指出“右上部短橫改作乙是有意使其聲符化的結果”。[6]可從。楚簡“曰”字或寫作

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字,捨棄了其初文從口的構形,而突出聲化而來的聲符“乙”,正是楚系文字記聲特點的突出體現。[7]

董珊先生把A釋為《說文·小部》的“尐”字,推測可能讀為說話之“說”:

以上三篇出現“尐”字的戰國古書,也許代表了今天“言說”之“說”的用法在當時某一地域剛剛出現,此時表示“說”這個詞的字尚不固定,或者因“說”字寫法繁瑣,所以可能用“尐”字假借。[8]

從上述三家的論述可以看出,對於A所表示的詞,黃、禤二氏的意見與整理者相近,而董氏獨異;對於A的字形,則三家分析各不相同。下面討論各家觀點,先說用法,再談字形。

從辭例來看,A與“曰”用法無別,所以《弟子問》的整理者徑釋為“曰”。但是其寫法又與常見的“曰”字明顯不同,所以《相邦之道》的整理者又懷疑是“曰”的“同義字”。 然而不論是根據傳世文獻,還是參照出土竹書,我們都想不出還有比“曰”更合適的詞能夠出現在A的位置上。董氏把A釋為“尐”而讀為“說”,算是“曰”的“同義字”了。但問題是,和“子曰詩云”之“曰”用法相同的“說”,其出現時間是否可能早到先秦?南朝宋劉義慶編著的《世說新語》以多載當時口語為其特色,試看其“說”、“曰”並見時的用法:

有人向張華說此事,張曰:“王之學華,皆是形骸之外,去之所以更遠。”(《德行》)

後向謝仁祖說此事,謝曰:“卿讀《爾雅》不熟,幾為《勸學》死。”(《紕漏》)

兩例都是在表示某人向某人講述某事時用“說+賓語”句式,直引某人言語時則在言語之上冠以“曰”。“說”、“曰”用法判然有別,同於先秦,説明當時的“說”很可能還沒有產生和“曰”一樣的用法。所以把A讀為“說”從詞義歷史的角度來看是有問題的。

董氏認爲A不大可能表示“曰”,還有一個原因是同篇竹書中已經有正常寫法的“曰”字了。其說云:

“尐”與“曰”用法相近,若有人想證明“尐”讀為“曰”,也不是就沒有辦法。但以上有“尐”字的三篇竹簡本古書,都另有“曰”字。所以,“尐”字雖與“曰”用法相近,但戰國古書寫本一篇之中習慣使用不同的字形來表示不同的詞,對於“曰”這樣一個寫法簡單的字,又表示常用的詞,換用假借字的概率恐怕很小。

按,我們認爲正是因爲同篇竹書中有大量的“曰”字作爲參照,反而有助於説明A表示的也是“曰”,而不大可能是另外一個詞,因爲A出現的位置和用法都和“曰”沒有區別,而讀音亦近(詳下文)。如《民之父母》記載子夏的發問與孔子的囘答,除了1號簡作“子夏問於孔子”和“孔子答曰”,其他3、5、7~8號簡都作“子夏曰……孔子曰……”,上下都用“曰”。如果唯獨10號簡作“子夏曰……孔子說……”,上用“曰”而下用“說”,豈非奇怪?《弟子問》凡記述孔子及其弟子問答説話,所言話語之上皆用“曰”字,計有“子曰”十例(2、4、5、6、7、9、11、13、16、23),“子問之曰”一例(22),“子嘆曰”一例(4),“子游曰”一例(4),“子貢曰”一例(8)。如果唯獨8號簡出現一例“子貢說”,用“說”而不用“曰”,豈非奇怪?

董氏所說的“戰國古書寫本一篇之中習慣使用不同的字形來表示不同的詞”,這種現象固然大量存在,但是在戰國竹書中我們也能看到另一種並不罕見的情形:同一書手所抄同一篇竹書中,也存在同詞異字現象。如《上博(四)·曹沫之陳》中曹沫之名大量出現,絕大多數都寫作從“蔑”聲之字;但是5號簡又寫作從“土”、“萬”聲之字;《上博(四)·柬大王泊旱》數字之“三”既寫作“三”(16、18),又寫作“厽”(16)。[9]有時甚至同一支竹簡上也能見到這種現象。如《柬大王泊旱》16號簡兩見“三日”,一作“三日”,一作“厽日”,“三”也是一個寫法簡單而又常用的詞。如此看來,同篇竹書中雖然已經有“曰”字,書寫者偶爾換用另一個音近之字來表示“曰”,這種現象是很正常的。其實傳世文獻中也有類似現象,俞樾稱之爲“上下文異字同義例”。[10]《呂氏春秋·辯士》“必厚其靹”、“則其靹而後之”,两句中的“厚”、“後”或理解為都表示厚薄之“厚”,[11]或理解為都表示前後之“後”,[12]雖然理解不同,但都認爲兩字表示同一個詞。這是實詞的例子。《詩·小雅·小旻》“如匪行邁謀,是用不得于道”,“如彼築室于道謀,是用不潰于成”,前“匪”後“彼”皆表示彼此之“彼”。[13]這是虛詞的例子。

再看字形。黃氏說A1是“于”字,大概是因為當時未見A2~A4。現在把全部字形合起來看,A顯然不是“于”字。禤氏從楊氏說,認為A中間的曲筆是“曰“字上部聲化而來的“乙”。但是“曰”是月部字,“乙”是質部字,韻部還是有一定距離的。《說文》說“曰”從“乙”聲,未必可信。

從字形上看,董氏把A釋為“尐”字還是很有道理的。但是在簡文中“尐”字不應該讀為“說”,而是讀為“曰”。

《說文·小部》:“尐,少也。從小、乀聲。讀若輟。”董氏認為其聲符“乀”是《說文·丿部》“讀與弗同”的“乀”字,而“弗”與“輟”聲相差較遠,所以董先生說“‘尐’應以‘

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字’爲聲纔是,今本《說文》‘尐’字卻説從‘乀聲’,恐是後來傳抄中之訛誤”。按,徐鍇《說文解字系傳》在“尐”字下注云“乀音弗”,董氏說“尐”字的聲符“乀”是“讀與弗同”的“乀”,大概是上了徐鍇的當。其實《說文》中有不止一個形體類似“乀”形的字,“尐”所從的“乀”未必就是“讀與弗同”的“乀”字,也有可能是“讀若移”的“乁”字。葉德輝《說文讀若考》在“尐”字下說:

按,此“少”之反文。本部:“少,不多也。從小、丿聲。”《丿部》:“丿,抴也,明也,象抴引之形。虒字從此。”“乁,流也。從反廠。讀若移。”“虒”與“少”音不合,“移”亦與“輟”音不合。惟“亅”部首云:“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字,鉤逆者謂之亅,象形。讀若橜。”“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字,鉤識也。從反亅。讀若捕鳥

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字。”疑古“少”、“尐”皆從“亅”、“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”。[14]

按,葉氏說“‘移’亦與‘輟’音不合”,恐怕是有問題的。“移”是余母歌部字,“輟”是端母月部字,聲母都是舌音,韻部陰入對轉,所以“尐”以“乁”為聲是很自然的。李家浩先生曾經指出,《說文》中的“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”(“抴也,明也”)、“乁”跟“亅”、“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”在古代可能是同一個字,[15]所以說“尐”從“亅”或“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”聲也是對的,葉氏之說可謂正誤參半。

既知“尐”從“亅”或“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”聲,那麼“尐”可讀為“曰”就容易理解了。從“亅”聲來說。“亅”讀若“橜”,與“橜”基本聲符相同的“闕”與“屈”、“掘”相通,而“掘”又和從“曰”得聲的“汩”相通,[16]所以從“亅”得聲的“尐”可以讀為“曰”。從“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”聲來說。《說文》說“戉”亦從“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”聲,可知“尐”、“戉”音近。著名的曾侯乙墓主人之名舊釋為“乙”,李學勤先生指出其字形與“乙”有別,當是“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”字,即曾侯“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”,[17]也可為證。而從“戉”聲的“越”在古書中與“曰”相通,如《尚書·堯典》“曰若”,《召誥》作“越若”,是其證。[18]所以從“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”得聲的“尐”可以讀為“曰”。

楊澤生先生曾經認爲楚系簡帛中的“曰”字作

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字形者是將一般“曰”字右上部的短橫改作“乙”,“是有意使其聲符化的結果”。[19]通過上文的論述,我們懷疑如果“曰”字作

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字形者的確是有意使其上部聲符化,恐怕其上部也是聲化爲“亅”或“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”,而不是“乙”。

最後討論一下“尐”字的本義。《說文》訓“尐”為“少也”,大概是把“尐”看成了“少”字的反寫。按,古文字中“少”字確實可以反寫作“尐”,[20]不過我們所討論的“尐”字和楚簡中“少”字反寫的“尐”形體有別,顯然不是同一個字。我們注意到,楚簡“尐”字和“水”字寫法有相近之處,特別是下面這種寫法:

1

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字(郭店簡《太一生水》9,“溺”字所從)

2

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字(郭店簡《太一生水》1) 3

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字(《上博(五)·三德》16)

如果把上揭“水”字左上角和右下角的兩短橫去掉,1和A1,2和A2~A3,3和A4就幾乎一樣了。這使我們想到“尐”字的本義可能和水有關。《廣雅·釋訓》“泧泧,流也”,王念孫《疏證》云:

《說文》“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字,礙流也”,引《衛風·碩人》篇“施罟

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”。又“奯”字注云“讀若《詩》‘施罟泧泧’”,今本作“施罟濊濊”,《釋文》引韓《詩》云“濊濊,流貌”。竝字異而義同。

“尐”字從“乁”,《說文》“乁,流也”,和“泧”、“濊”、“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”音近而義通,而“尐”又與“水”形近,所以我們推測“尐”可能是表示水流的“泧”、“濊”、“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”等的本字。

李家浩先生曾指出“亅”或“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”是由下列甲骨文B變來的:

B 1

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字(《甲骨文合集》17525) 2

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字(同上17581)

3

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字(同上17612) 4

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字(同上17663)

B見於骨臼刻辭,是肩胛骨的量詞,讀為“一算為奇”之“奇”。[21]楊澤生先生對此說又有所補充,[22]當可信。B大概本以一條曲線表示水流之形,此即《說文》訓為“流也”的“乁”字。由於其形體表義不是十分清楚,且逐漸變得與“乙”字形近易混,所以後來仿照“水”字的寫法,在其兩側各加一短橫,表示水流,這樣就可以從形體上提示字義與“水”相關了,此即《說文》“尐”字。許慎誤認為是“少”字的反寫,卻又保留了本來的讀音。至於“泧”、“濊”、“

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字”等字,則都是表示“乁”、“尐”本義的後起形聲字。

(編者按:[1]“愆”字,從董珊先生讀(《上博四札記》,簡帛研究網,2004年)。

[2]馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(二)》,上海古籍出版社,2002年12月,釋文考釋170頁。

[3]馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(五)》,上海古籍出版社,2005年12月,釋文考釋272頁。

[4]李守奎、曲冰、孫偉龍編著:《上海博物館藏戰國楚竹書(一——五)文字編》,作家出版社,2007年12月,252頁。

[5]黃錫全:《讀上博楚簡(二)劄記(壹)》,簡帛研究網,2003年2月25日。

[6]原注——楊澤生:《戰國竹書研究》,80頁,中山大學博士論文,2002年。

[7]禤健聰:《上博楚簡(五)零劄(一)》,簡帛網,2006年2月24日。

[8]董珊:《戰國竹簡中可能讀為“說”的“尐”字》,復旦大學出土文獻與古文字研究中心網站,2008年5月2日。

[9]馬承源主編:《上海博物館藏戰國楚竹書(四)》,上海古籍出版社,2004年12月,圖版96、60、62頁。

[10]俞樾等:《古書疑義舉例五種》,中華書局,2005年4月,1~3頁。

[11]俞樾等:《古書疑義舉例五種》,中華書局,2005年4月,3頁。

[12]孫詒讓:《札迻》(梁運華點校),中華書局,1989年1月,204頁。

[13]王引之:《經傳釋詞》,岳麓書社,1985年4月,230頁。

[14]丁福保編纂:《說文解字詁林》引,中華書局,1988年4月,1954頁。

[15]李家浩:《仰天湖楚簡十三號考釋》,《中國典籍與文化論叢》第一輯,中華書局,1993年9月,455頁注19;又載《著名中年語言學家自選集·李家浩卷》,安徽教育出版社,2002年12月,219頁注2。按,李學勤先生很早也指出:“‘亅’、‘

李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字’兩字音義均通,應為一字的分化。”(《曾國之謎》,載氏著:《新出青銅器研究》,文物出版社,1990年6月,150頁。)

[16]參看高亨:《古字通假會典》,齊魯書社,1989年7月,523~524頁。

[17]李學勤:《新出青銅器研究》,文物出版社,1990年6月,149~150頁。

[18]參看楊筠如:《尚書覈詁》,陝西人民出版社,1959年6月,1頁。王國維:《古史新證》,清華大學出版社,1994年12月。顧頡剛、劉起釪:《尚書校釋譯論》,中華書局,2005年4月,4頁。

[19]楊澤生:《戰國竹書研究》,中山大學博士學位論文,2002年6月,80頁。

[20]參看李守奎、曲冰、孫偉龍編著:《上海博物館藏戰國楚竹書(一—五)文字編》,作家出版社,2007年12月,39頁。

[21]李家浩:《仰天湖楚簡十三號考釋》,《中國典籍與文化論叢》第一輯,中華書局,1993年9月;又載《著名中年語言學家自選集·李家浩卷》,安徽教育出版社,2002年12月。

[22]楊澤生:《甲骨文“丿”讀為“奇”申論》,《華學》第八輯,紫禁城出版社,2006年8月。 (责任编辑:admin)

原文出处:http://his.newdu.com/a/201711/05/514511.html

以上是关于李家浩-釋上博簡中讀為“曰”的一個字的介绍,希望对想了解历史故事的朋友们有所帮助。